-

El médico ensayista

Nacido en 1936, el doctor Francisco González Crussí se reencontró con la literatura, una vocación de juventud, al cumplir medio siglo de edad.

Hasta entonces se había consagrado a la patología pediátrica, donde construyó una reputación afirmada en publicaciones especializadas, universidades y hospitales de Estados Unidos, país al que emigró poco después de haber concluido sus estudios en la UNAM.

Allá, en 1986, publicó su primer libro de ensayos, Notas de un Anatomista, escrito originalmente en inglés, como buena parte de su obra; tendrían que pasar algunos años para que el Fondo de Cultura Económica lo tradujera, pero la recuperación de aquella vocación ya estaba dando más frutos, y no ha dejado de darlos: al menos otros 15 libros a la fecha. Sus asuntos principales: el cuerpo y sus extremos, la vida y la muerte. Nada menos.

Yo tengo para mí que es el mejor ensayista vivo que hay en México, y lo creo por dos razones, principalmente: una, que es un autor cuya enorme erudición está al servicio de una curiosidad infatigable que lo hace plantearse preguntas formidables, a cuya satisfacción se aboca con la capacidad de quien no sólo posee un gran conocimiento, sino que sabe cómo encontrar y aprovechar las relaciones entre todo lo que sabe.

La otra razón es su estilo: en una entrevista de 2014, González Crussí contaba cómo, justamente a los cincuenta años, comenzó a leer «sistemáticamente y con mucha atención sobre todo a autores ingleses del siglo XVIII, ensayistas como Steele y Addison y hasta poetas como Alexander Pope, también al novelista Henry Fielding». Ese aprendizaje se trasminó en una prosa en la que la búsqueda de precisión se traduce continuamente en hallazgos poéticos que tienen lugar al tiempo que vamos enterándonos, sin falla, de cosas asombrosas: así, el impulso para la lectura es siempre una incesante fascinación.

La Academia Mexicana de la Lengua acaba de distinguir a González Crussí con el Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña. No es, claro, que a un autor como él -un sabio, un clásico-, le hagan falta honores. Pero a México sí le hacía falta reconocerlo. Ojalá que sus libros circulen cada vez más.

J. I. Carranza

Mural, 21 de noviembre de 2019

-

«La boa»

Tras haberla oído varias veces en la radio seguía sin poder entenderlo. Luego vi el video, y menos. ¿Por qué una canción como «La boa» se usa ahora para anunciar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Conjeturo que la explicación no tendría que ser demasiado intrincada, pero de todos modos me deja en la perplejidad original: algún creativo habrá discurrido que, al aprovechar lo pegajoso de la pieza, se facilitaría enterar al público de la existencia de la CNDH y alentarlo a recurrir a ella. No dudo de que pronto nos aprendamos la nueva letra: con esa música, que ya traíamos tatuada en la zona del cerebro donde se registran los códigos identitarios de lo mexicano —y la música de la Sonora Santanera tiene mucho de eso, por más que alguien se fresee y quiera zafarse—, las palabras que han sustituido a las anteriores pronto estaremos entonándolas sin dificultad. El problema es que esas nuevas palabras son espeluznantes. Por ejemplo: «Las víctimas de trata / lo saben, lo saben». O no nos vayamos hasta allá todavía: el comienzo dice «Quién en esta vida no ha pasado / por la triste situación / de ver sus derechos mancillados / sin saber que hay solución».

¿Qué es eso? Quien acude a la CNDH lo hace porque ahí espera encontrar la última posibilidad de obtener justicia, sobre todo en este país donde la ley la cumple quien quiere y la autoridad es por lo general omisa, inepta o adversa. Y corrupta y perversa. Se trata, entonces, de víctimas. Siempre. Y, en incontables casos, víctimas de cosas horribles, se diría que inenarrables si no presenciáramos, todos los días, de qué modos tan atroces se pisotean los derechos de las personas. En el video de la campaña se ve a la gente bailando muy feliz mientras los de la Santanera cantan: «Quien perdió a un amigo / lo sabe, lo sabe». ¿Y qué se supone que sabe? Que la CNDH le va a ayudar.

Hay algo muy siniestro en poner así a bailar a la desgracia. «La boa», compuesta por Carlos Lico, ensalzaba a un bailarín mítico y en su estribillo desfilaban los oficios con que se trazaba un fresco muy rico de la cultura popular. Servía, hasta ahora, para la alegría más pura. Ahora la han convertido en la pista musical de nuestra esquizofrenia.

J. I. Carranza

Mural, 14 de noviembre de 2019

-

Desde el infierno

¿Qué atareaba nuestra inservible atención el día que masacraron a la familia LeBarón? ¿Con qué quiso, esa mañana, el habitante de Palacio Nacional que nos ocupáramos? ¿Cuál fue el asunto que encendía los ánimos de un lado y otro —sólo parece haber dos— de la cancha política, cuál era la levadura de nuestro embotamiento, la pasta indigesta con que tocaba ese día que se atragantaran nuestra abulia o nuestra irritación? ¿Qué materia se suministró ese día a las redacciones de periódicos y de noticieros, a las mesas desganadas de los comentaristas y analistas, a los hervideros pestíferos de las redes? ¿Cuál, en fin, estaba siendo ese día el interés noticioso desplegado, como cada mañana, en el deficiente stand-up madrugador que mezcla homilía, diatriba, payasada y naderías? Ese día, antes de saber del nuevo colmo del horror que nos aguardaba, de lo que estábamos hablando era de los bots: de cómo la supuesta conversación pública está infestada por maquinarias que, de un lado y de otro —pues sólo parece haber dos—, funcionan para distorsionar la realidad.

Pero la realidad es muy terca. Y no tardó en imponerse con las primeras noticias que llegaban directamente del infierno. Supimos los detalles, vimos las imágenes de lo que en cualquier otro lugar que no sea este país sería inconcebible —México es un delirio sostenido donde hace tiempo dejó de existir lo inconcebible—, fuimos conociendo los hechos y nuestra imaginación tuvo, una vez más, que abrirle espacio a nuevas posibilidades de la pesadilla.

¿Y de qué vamos a ocuparnos hoy, mañana, la semana que entra? ¿Qué cuentos y qué estupideces va a poner delante de nuestra atención atrofiada la agenda que dictan los distintos órdenes de gobierno, la que aprovechan los medios, la que atesta los pantanales del prejuicio y el odio que pueden ser las redes, la que sirve tan bien a la perpetuación del estado de las cosas? ¿Con qué nos vamos a entretener? ¿Con qué estamos entreteniéndonos ahora mismo? ¿Cuál es el tema con el que nos amanecimos esta vez? ¿De qué vamos a hablar y a discutir —es un decir— y qué va a dizque preocuparnos y cuál es la sarna nacional que hay que rascarnos mientras llega el siguiente reporte del infierno?

J. I. Carranza

Mural, 7 de noviembre de 2019

-

Brujas y pedradas

Según yo, toda idea que nos hagamos de la idiosincrasia estará configurada, en última instancia, por la superstición: lo que creamos que somos los mexicanos no tiene más fundamento que nuestro deseo de creerlo. Si pensamos, por ejemplo, que nos define el trato insolente con la muerte, ese rasgo se asienta en nuestra convicción porque nos gusta pensar que somos así. Aunque se trate de peculiaridades poco halagüeñas, las abrazamos como si en efecto no pudiéramos existir sin ellas, y por eso puede prevalecer sin dificultad la suposición de que la transa forme parte constitutiva del carácter nacional. En cualquier caso, como suele ocurrir con las generalizaciones, la inutilidad de aludir a la idiosincrasia se demuestra con el reconocimiento de las excepciones: ni todo mundo es trácala ni a todo mundo sale corriendo estos días a comprar cempasúchiles.

No sé, entonces, si tenga mucho sentido ponerse a defender una fiesta como el Día de Muertos (que, además, ha ido afirmándose gracias a que Hollywood así lo quiso, con James Bond primero y luego con Coco, y gracias también a su atractivo folclórico y turístico) ante la celebración de Halloween. Total, tanto da una ocasión como otra si lo que uno quiere es una ingesta excesiva de azúcar, sea en forma de pan o de bubulubus vencidos. Pero sí me intriga el hecho de que haya dado en «festejarse» la Noche de Brujas apedreando minibuses. ¿En qué se origina esa nueva «tradición»? Como si fuera inevitable, ya se prevé que hoy el transporte público dejará de circular en las zonas más peligrosas luego de que se ponga el sol y que los ayuntamientos pondrán patrullas a darle aventón a la gente que se quede sin forma de llegar a su casa. O quizás sí es inevitable. ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que es divertido aterrorizar así a la población? ¿Y por qué ha cundido esa práctica? ¿Hay algún vínculo que la antropología pueda explicar entre el mundo de las brujas y esta forma de salvajada?

No hay costumbre popular que no tenga a la vez algo entrañable, algo misterioso y algo absurdo, y muchas veces algo ridículo. Ésta sólo está hecha de estupidez y de maldad. Ojalá a nadie se le ocurra justificarla en nombre de la idiosincrasia.

J. I. Carranza

Mural, 31 de octubre de 2019

-

Cine o no cine

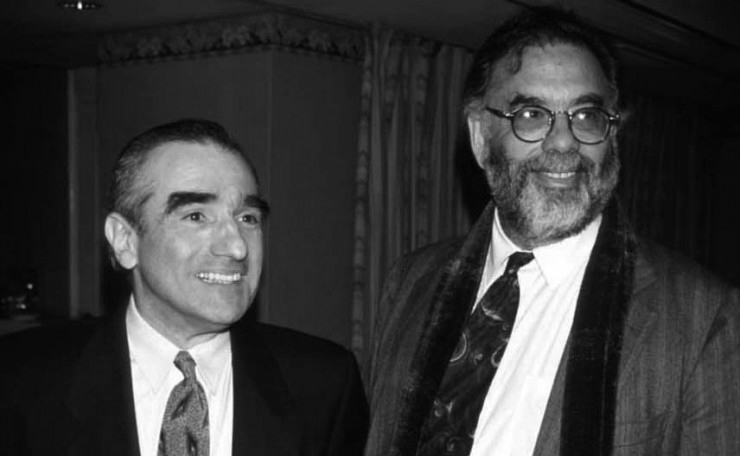

Scorsese y Coppola

Lo que hay que entender de la declaración polémica de Martin Scorsese es: no le parece que las películas de súper héroes deban juzgarse igual que se juzgan las de otra naturaleza (las que, a su juicio, encuadran como «cine»), y él se declara incapaz de verlas. No le interesan, y para explicarse comparó su funcionamiento con el de los parques temáticos. (Poco antes de morir, Philip Roth deploró en una entrevista cómo el mundo se había vuelto justamente un enorme parque temático, y advirtió sobre los riesgos para la libertad que entraña el hecho de que estemos encantados con eso). Luego, en la misma dirección que su colega, Francis Ford Coppola añadió: «Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo: de iluminación, de conocimiento, de inspiración». Y fue todavía lejos, ya en un plan más inflamado: «No sé de nadie que saque algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no eran cine. No dijo que eran despreciables, que es simplemente lo que digo que son».

Ya lo dicho por Scorsese había bastado para irritar a los entusiastas de las películas de súper héroes (¿es correcto decirles así?, me pregunto, pues no estoy seguro de que ese ingrediente sea el más decisivo para saber de qué estamos hablando: películas de acción, originadas en cómics, pero quizás más bien definidas por fórmulas narrativas más o menos infalibles y poco variables…). Hubo uno que le espetó al director de Casino, Taxi Driver y Toro Salvaje, que abriera la bocota sólo hasta que hubiera filmado algo digno de verse. ¿Estamos ante uno de esos abismos insalvables que hay entre las generaciones? Claro, el eco que hicieron los medios faranduleros no ayudó, pues buscaba hacer ver a Scorsese y a Coppola como viejitos ideáticos incapaces de abrirse a algo nuevo. Pero pienso que no se trata de eso: seguramente es que, sí, lo que este par juzga como cine es una cosa, y lo otro es algo distinto, que persigue otros fines. Y la diferencia puede consistir en eso: en unas películas te duermes, y en otras no. Ya que cada quién decida cuáles van a servirle de somnífero. Y cuáles preferirá perderse.

J. I. Carranza

Mural, 24 de octubre de 2019

-

Adiós, profesor

Harold Bloom

A mediados de los años noventa, con la publicación de El canon occidental, Harold Bloom desencadenó una polémica que de cuando en cuando vuelve a animarse. Para resumir muy groseramente su empresa, lo que Bloom se propuso con aquel libro fue establecer, de una vez por todas, a qué autores debemos leer en la vida. No era sólo eso lo que tenía en mente, desde luego: más que el listado que hizo, lo que importaban eran las justificaciones que adujo para cada uno de los figurantes en su lista. Y más todavía importaban los motivos de que Bloom se hubiera metido en ese trabajo. El libro pronto comenzó a ser discutido, y atacado, a partir de la consideración de su aspecto más conspicuo: ¿cómo se atrevía el autor, un profesor y crítico literario, a decirnos qué vale la pena y qué no? Por muy erudito que fuera —y Bloom lo fue: un lector colosal, dueño de un conocimiento profundo de la tradición occidental—, por muy bien urdidos que estuvieran sus argumentos, ¿quién era él, o quién era nadie, para establecer la valía de esa constelación de escritores en cuyo centro, para colmo, había colocado a Shakespeare como el astro insuperable que ilumina a todos los demás?

Aunque la lista pueda ser discutible, su sentido, y el de la obra toda de Bloom, estriba en la constatación de las dos razones, ésas sí indiscutibles, que guiaron al autor para proponer a sus lectores una comprensión radical del sentido mismo de la lectura de literatura, sobre todo en un mundo enemigo de ésta (leer novelas y poemas es una actividad de suyo incompatible con las demandas de productividad con que ese mundo nos agobia). Una, que leemos porque estamos solos: aun los seres que tenemos más cerca pueden llegar a faltarnos, o a fallarnos. Pero los libros siempre estarán ahí. La otra razón es: leemos porque nos vamos a morir. Nuestro tiempo es limitado, y mediante la lectura podemos amplificar los límites de nuestra vida. Así que más nos vale elegir del mejor modo lo que leemos.

Harold Bloom ha sido muy odiado por oponerse a las modas del pensamiento, a la corrección política, a la hipocresía. Sus razonamientos centrales, sin embargo, seguirán destellando en la imaginación de cada uno de sus lectores.

J. I. Carranza

Mural, 17 de octubre de 2019

-

El triste, los tristes

Se murió José José, caray. Llevaba mucho tiempo malito, así que tampoco puede decirse que nos tomara de sorpresa. De todos modos, bueno, qué triste. Y qué triste vida, ¿no? Tanto talento, tantos triunfos, y también tanta calamidad. ¿Cuántos años su voz sólo fue el lastimero crujido que servía ya sólo para hacer declaraciones trabajosas delante de los micrófonos, necios en ponerse delante de ese cuerpo que iba consumiéndose? (¿Desde hace cuánto hemos venido usando el meme maldoso donde se ve todo retorcido, y por qué sólo hasta ahora parece habernos remordido la conciencia y lo guardamos?). Sospecho que, en este país de pavores morales, ese destino amargo de alcohólico que nunca dejó de sufrir las secuelas de su enfermedad ha servido, sobre todo, como admonición para prevenir a los beodos que no quieran enmendarse. Y sus canciones, esa lírica hecha de amores audaces o ilícitos, desventurados o hastiados («hasta la belleza cansa»), perplejos («Fui bajando lentamente tu vestido […] al mirarte me sentí desengañado»: ¿pues qué se encontró?) o nomás tercos, o patéticos, principalmente han mecido los corazoncitos maltrechos de infinitos enamorados —tengo la sospecha de que es música que sobre todo sirve para oírse en un estado de despecho, de febril arrobamiento aturdido o de rencor sarnoso, y que por eso se suele entonarla a gritos y en coro y al final de la fiesta.

Lo más extraño es que no haya podido morirse y ya. Bueno, no «y ya»: era comprensible que hubiera revuelo, que los periódicos sacaran su fotota, que la tele pusiera a correr las retrospectivas y se desempolvaran las entrevistas y todo el material que hubiera, que de inmediato empezara a sonar su voz por todos lados y que nos pusiéramos a ver una y mil veces el video de «El triste»). Pero los desfiguros de los hijos, el melodrama estrambótico que armaron, ¡que el cadáver estuviera perdido dos o tres días!… Y esto: que asegurar la lamentación del pueblo se convirtiera en tema de seguridad nacional, pues hasta intervino el Canciller y mandaron un avión de la Fuerza Aérea para traerse un puñado de cenizas. Quizás no era para menos, no sé: quizás, en efecto, era el último. Porque ¿quién más podrá morirse así?

ji

Mural, 10 de octubre de 2019

-

La del parche

Treinta y tres años después de estreno, el recuerdo de la telenovela Cuna de Lobos, para quienes entonces teníamos uso de razón, es imborrable. Acaso hayamos extraviado algunos pormenores de la historia, pues, aunque ciertamente era menos intrincada que truculenta, sí daba giros que es difícil reconstruir: yo, por ejemplo, imaginaba que el personaje de Carmen Montejo era una de las primeras víctimas mortales de Catalina Creel (María Rubio), pero no, nomás le dio una embolia. En todo caso, retenemos lo más importante: una intriga que mezclaba codicia, engaño, traición, amor estúpido —el que le profesaba la víctima (Leonora, Diana Bracho) a su victimario (Alejandro, Alejandro Camacho)—, un retorcido complejo de Edipo (el hijo de Catalina, encarnado por Gonzalo Vega, que era en realidad su hijastro, no se perdonaba haberle botado un ojo a su mamá), y, sobre todo, la mente criminal de la villana, capaz de cualquier maldad por proteger a su chiqueado (Alejandro), por aplastar al entenado y por asegurarse de que la fortuna quedara en familia. Es esto, creo, lo que más se nos quedó incrustado: la asesina del parche en el ojo.

El país se paralizaba para ver, cada noche, a qué extremos llegaría Catalina Creel. Supongo que eso sucedía, en parte, porque estábamos presenciando uno de los momentos más altos que alcanzó la televisión mexicana: una historia que funcionaba, que estaba bien contada, a cargo de un buen reparto. Era, claro, muy divertido jugar a creérselo todo, y también creo que entonces prevalecía una cierta inocencia que, a lo largo de estas tres décadas de desastre nacional, ha quedado disipada por completo: quién va a espantarse ahora por las fechorías de una villana imaginaria, cuando hay tantas atrocidades para dar forma a nuestras peores pesadillas. Pero, además, era posible porque no había mucho más de dónde escoger: el imperio de Televisa sobre nuestra imaginación y sobre nuestra educación sentimental alcanzó entonces su cima gracias, sobre todo, a que no tenía competencia (y, claro, a que el PRI lo dejó prosperar a placer). ¿Qué tal irá a estar la nueva versión? Así sea soberbia, el fenómeno no se repetirá. Haría falta volver a aquel tiempo en aquel país.

J. I. Carranza

Mural, 3 de octubre de 2019

-

Novela de terror

Estoy leyendo la nueva novela de Enrique Serna, El vendedor de silencio. Aun sin conocer el final que la redondee, mi experiencia ha sido más que satisfactoria gracias, claro, a que Serna es un formidable escritor, dotado de gran pericia para la ingeniería narrativa y, además, de un oído muy afinado para imprimir verosimilitud a los parlamentos de sus personajes así como a la voz que va dando cuenta de la vida y los hechos del protagonista, Carlos Denegri. Sin embargo, más allá de esos modos en que mi inteligencia de la novela se recompensada y, a menudo, asombrada, debo decir que también está siendo una experiencia desoladora, y varias veces he debido cerrar el libro con la panza revuelta (cosa que también cuenta como mérito de Serna: lo que sucede cuando una lectura te descompone porque su autor así se lo propuso).

La novela cuenta cómo Denegri fue tenido, durante un buen tiempo, como el periodista más brillante de México. Popular y querido, logró hazañas que exigían temeridad, lucidez y un sentido histórico del oficio. Pero también fue el más abyecto: acomodaticio, mezquino, hipócrita, incapaz de ninguna lealtad, vengativo, cobarde y mendaz, veía ante todo por la prosperidad de su fama y de sus negocios como extorsionador, y no se arredraba para despedazar reputaciones y vidas, así como tampoco para arrastrarse bajo las voluntades de los poderosos en turno: principalmente los políticos que hicieron del México posrevolucionario una propiedad particular para hacer lo que les viniera en gana. Como personaje monstruoso, Denegri también es un misógino miserable, violento, abusivo, que sería patético y digno de lástima si no fuera dejando tantas víctimas a su paso, y que sería ridículo y hasta absurdo si no fuera emblema de tantos machitos que hay como él.

Así que leer esta novela supone sumergirse en la psique perturbada de un hombre repulsivo, pero también en la conciencia dañada y quizás irremediable de una nación cuyo lamentable sino ha sido trazado por personajes como Denegri y sus clientes y sus secuaces. Espanta, qué va. Y espanta, sobre todo, porque el México que se retrata ahí no nos queda tan lejos. O, más bien, es este mismo en el que estamos parados.

J. I. Carranza

Mural, 26 de septiembre de 2019

-

Otro fin del mundo

Las épicas mayores se fraguan en las batallas de lo habitual. Por ejemplo, cuando una novedad irrumpe en el apacible terreno de lo predecible, cuando enfrentamos un trastorno radical de lo que dábamos por hecho (y más radical entre menos conspicuo parezca) y nuestra capacidad de adaptación pone en marcha una transformación irreversible y el mundo ya no será lo que hasta entonces fue. (Adaptación, digo, porque la realidad es muy terca y siempre acaba triunfando sobre nuestras necedades).

Hablo, claro está, del fin de las bolsas de plástico en el súper. Empezaron por escasear: en lugar de las panzonas, inobjetables siempre, un día ya nomás hubo de las chiquitas e ineptas, que a lo sumo sirven para guardar los klínex moquientos en el coche. En la mal llamada «tienda de conveniencia» de la esquina (mal llamada así, digo, porque nada nos conviene a quienes acudimos a ella: el surtido es pobre, los precios altos, los cajeros mulas y nunca tienen cambio), un día ya ni siquiera eso obtuve, y hube de regresar a casa haciendo malabares con las cocas y las papas y los cigarros y unos puerquitos del niño verde (por cierto, ¡cómo se ha reducido el tamaño de estos panes! O es eso, o es que están empleando demasiado celofán para envolverlos). Desde esa vez, tengo que llevar mi bolsa de tela, aunque a menudo me percato a medio camino de que la olvidé, y me debato: ¿me devuelvo por ella, o me resigno a cargar a rais todas las cochinadas que voy a comprar?

Luego, en el súper, ya tampoco hubo. Y fueron tales las dificultades en que nos vimos, que aprendimos la lección: nunca debemos olvidarnos de llevar bolsas de tela. No debería ser complicado adoptar el hábito, básicamente porque tenemos cientos de bolsas, sobre todo de las que dan en la FIL (para eso sirve la FIL, para surtirse de bolsas de tela). Pero lo es: sólo ya que estamos formados en la caja caemos en la cuenta de que se nos olvidaron otra vez. ¿Por qué? Porque, al ver que se extinguen las bolsas de plástico, en realidad estamos presenciando una variante del fin del mundo: del mundo que conocíamos y que, con nosotros o sin nosotros, quién sabe para dónde va. Ese desasosiego es, en el fondo, lo verdaderamente arduo de vencer.

J. I. Carranza

Mural, 19 de septiembre de 2019