-

Siquiera

Por lo que parece, ya están por terminar las obras de remodelación de la Minerva. O una parte, al menos: por lo visto, con el pavimento no se metieron, o no todavía —y estaría bien que lo hicieran, pues a alguien se le ocurrió, hace tiempo, que la llamada superficie de rodamiento tuviera una especie de grabado que mal imita el adoquín, y que sólo sirve para que el paso de los vehículos sea más ruidoso de lo que debería; lo mismo hicieron en Chapultepec, hace años, volver la calle ensordecedora en nombre de puras ocurrencias—. Se ve que la intervención fue más cosmética que funcional: no cambiará mucho la dinámica que hoy tiene lugar entre vehículos y peatones, y estos últimos no saldrán ganando gran cosa, más que algún camelloncito rascuache o alguna isleta en medio de las avenidas para detenerse mientras se pone el siguiente alto. (Recordé un bonito ensayo de Valeria Luiselli, “Relingos”, que habla de esos pedazos que sobran cuando las manzanas y las calles no acaban de encajar entre sí del todo: espacios demasiado pequeños para construir algo en ellos y demasiado grandes como para incorporarlos de modo práctico al paisaje; a veces acaba poblándolos alguna obstinación de matas y aun flores, o bien se usan como basureros, y son recordatorios, en todo caso —esto no lo dice ya Luiselli—, de nuestra inveterada propensión al error y de que nunca podremos ajustar todas las junturas del deficiente universo).

Han puesto, también, en el pedazo de calle del que mana López Cotilla, unas bancas que le dan la espalda a Vallarta. Camitas para indigentes, porque quién en su sano juicio va a ir a sentarse ahí, bajo el solazo y a sólo ver pasar coches, y con riesgo de que alguno venga enloquecido, a toda velocidad, y se le estampe. Gordos bolardos a granel, también, listos para que un borrachazo los derribe. Arbolitos, luminarias. Lo esperable, supongo, cuando se trata de una obra que ni era urgente ni era indispensable, como se ve que están siéndolo todas las que se han emprendido con miras a que los visitantes no hallen la ciudad tan tirada cuando vengan al Mundial. Me asomé, en días pasados, a lo que están haciendo en el tramo de Avenida México que corre entre Chapultepec y Américas, y lo mismo: apenas un reacomodo ligero de las superficies, como cuando a uno le da una pereza inmensa desentilichar en serio y se limita a mover de lugar los mismos estorbosos trinchadores y roperos (“trinchador”, ¿quién dice “trinchador” todavía? Es una de esas palabras, me temo, cuyo uso inadvertido delata la edad y la pertenencia a un tiempo y a un mundo ya cada vez más desfigurados por el olvido. Como “pichancha” o “mechudo” o “pocillo”).

Pero la más deplorable e inútil de estas intervenciones es, pienso, la que está teniendo lugar en la Plaza Tapatía, donde van limitándose por ahora a levantar una fuente para poner en su lugar ¡otra fuente igual! O muy parecida, al menos, que es lo que se distingue desde los altos del Centro Joyero, adonde me metí el otro día con tal de chismear qué estaría ocurriendo a los pies del Rabito de Porky (“La inmolación de Quetzalcóatl”, perdón), frente a lo que fuera Salinas y Rocha. Disfrutado desde hace mucho por los chamacos vagos que corren entre los chorros o chapotean en esa larga alberca, el conjunto tampoco requería más que alguna limpieza y alguna pintadita. Porque, si lo que querían era entrar a fondo, lo que habría que hacer es tirar por completo la Plaza Tapatía, desde el Degollado hasta el Cabañas, con todos los edificios esperpénticos que ahí se alzan desde el tiempo de Flavio Romero de Velasco.

Y es que la cosa es que ese cambio de una fuente por otra está a años luz de servir para darle a la zona un mínimo no digamos de dignidad, sino de habitabilidad. San Juan de Dios y sus alrededores deben de ser uno de los espacios más inmundos de esta ciudad. Ese día que me metí al Centro Joyero, crucé a pie la Calzada desde el Parián, como hace mucho no lo hacía y como a diario lo hacen miles y miles de personas que viven o trabajan en el rumbo (o que inverosímilmente lo visitan), y el miasma que se eleva desde las profundidades infectas del río entubado casi me hizo devolver el estómago. Luego, el olor a orines que rodea la iglesia (esa delicada belleza que resiste contra la crueldad del entorno), y que se esparce a lo largo de la Plaza de los Mariachis; luego, al atravesar el tumulto de gente y puestos en la plazoleta vecina al mercado, las ratas que corren libremente entre la basura de días —y yo pensaba en los alardes que hace Verónica Delgadillo, orgullosa (con alguna razón) de lo que ha logrado con la basura de Guadalajara, pero quien seguramente no se ha asomado a ver y a oler los colmos de asquerosidad que se acumulan todos los días en San Juan de Dios y sus alrededores, justo por debajo de donde prosiguen los trabajos de la famosa fuentecita.

Tal vez no habría por qué pretender otra cosa. Los carriles pinchurrientos que le aumentaron a la carretera a Chapala, entre el Periférico y el Aeropuerto, o el cambio del piso en la Plaza de la Liberación, a lo mejor son ganancia, habida cuenta de que sólo tendremos cuatro miserables partidos y no de los más importantes —y eso si Trump no nos invade antes o si no se le antoja cancelar el Mundial o amenaza con venir a hacer redadas al Akron—. Démonos de santos.

J. I. Carranza

Mural, 7 de diciembre de 2025.

-

Eduardo Manzano

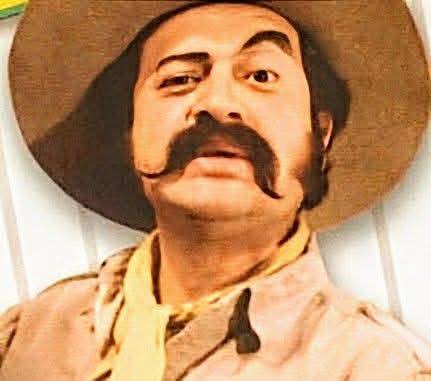

En lo que nos hace reír cobra forma, siempre, una querencia: una determinada configuración de nuestra afectividad, pero también una inclinación irresistible a regresar a las circunstancias que posibilitaron esa risa. En esas circunstancias encontramos una vía de explicación por lo general fiable de lo que somos. Se trata de un saber íntimo, compartido acaso con unos cuantos que tuvimos cerca cuando nos carcajeábamos, que de algún modo nos certifica. El recuerdo de lo que nos ha hecho reír, conforme pasa el tiempo, nos sirve para entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Y casi siempre es posible que esa risa se reactive en cuanto nos vemos delante de ese recuerdo. Por eso muchas veces se vuelve entrañable aquello que alguna vez encontramos gracioso —no siempre ocurre, por ejemplo cuando se ha afinado nuestra inteligencia moral y ya nos parecen objetables los motivos de risa que lo son también de crueldad u odio—. Es, creo, el caso de la comicidad de Eduardo Manzano. Y de Los Polivoces.

La añoranza de los mundos dejados atrás principalmente conduce a autoproscribirse del presente, y por eso tiene más sentido animar, a quienes han venido llegando más tarde, a que descubran el mundo en el que existió ese par. Antier, cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Manzano, pronto me salió en alguna red el sketch donde interpreta al anunciante de un brandy, que entre toma y toma va dando trago y trago y termina poniéndose perfectamente beodo —al principio estaba impecable: traje blanco, bigotito recortado, voz engolada y ceja levantada, y la transformación que logra Manzano mientras se le va subiendo el brandy («Brandy Uviñas. El que toma el señor») es tan sutil como hilarante: acaba hecho un asco, desafinado y pendenciero, el típico borracho necio, desvergonzado y enfadoso, ya con la corbata por ningún lado y diciendo barbaridades—. Buena señal, pensé, que esté circulando este material: quiere decir que está a la mano, que no será difícil que llegue a los más jóvenes. Y es lo que corresponde hacer en memoria de quien vivió para brindar tanta diversión y tanta felicidad.

Con Enrique Cuenca, Manzano hizo una de las mancuernas más originales y prolíficas del cine y la televisión durante un buen tiempo. A distancia de la bobería presuntamente infantil de Viruta y Capulina, sin la disparidad de Manolín y Shilinsky, muy distintos de Tin-Tan y su Carnal Marcelo (aunque también tenían habilidades musicales), Los Polivoces dieron cauce a la imaginación de ese genio irrepetible de la comedia que fue Mauricio Kleiff. Cuando éste murió, hace más de quince años, escribí aquí mismo esto —y me autocito porque es difícil encontrar otras recordaciones suyas—: «Llegó a México luego de una infancia que debió de ser horrible en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial; empezó como vendedor de seguros y de joyas, pero era apostador incorregible, y escondiéndose de sus acreedores fue como empezó a escribir chistes para el Loco Valdés, el Comanche, el Borras y Héctor Lechuga; luego tuvo lugar el venturoso encuentro con Los Polivoces, del que nacieron personajazos como Mostachón y el Wash and Wear, Gordolfo Gelatino y su mamá Doña Naborita, Agallón Mafafas y Juan Gárrison y Don Laureano y Doña Paz. Escribió más de dos mil programas de televisión».

Cuando Los Polivoces se separaron —y parece que terminaron mal—, cada uno siguió por un tiempo con su propia carrera, y mientras Cuenca dio vida a Henruchito, al Mesié y a Fasolasi, Manzano hizo lo propio pero concibiéndose como un artista renacido: por eso su programa se llamaba El Show de Eduardo Segundo: ahí creó al Tíbiri Tábara, al Chachalaco y a Don Terramicino. No obstante la separación, uno y otro siguieron desplegando la misma comicidad improvisada, ingeniosa y salpimentada con una malicia muy mexicana. Era una línea argumental naturalmente muy atada a la cultura de su tiempo, por ejemplo en el caso del Maistro y el Saltamontes, los monjes tibetanos que recreaban la serie televisiva Kung Fu, protagonizada a mediados de los años setenta por David Carradine («Maestro». «Dime, mi pequeño Saltamontes». «¿Nosotros somos monjes lamas o monjes chupas?»), o también en las parodias que hacían de los noticieros de Jacobo Zabludovsky y Agustín Barrios Gómez. Pero también iban más allá —ellos y Kleiff— al servirse de los traumas nacionales más señeros, como al encontrar tremendamente risible la abnegación de una madre endiosada con su hijo vanidoso, huevón, conchudo y bueno para nada, o al concebir la pareja insólita formada por un coronel villista y el cabo que tiene como esclavo, vestidos ambos de boy-scouts y viviendo de milagro en una vecindad, mientras sostienen la fantasía de que la Revolución prosigue.

Eduardo Manzano disponía de una capacidad para la metamorfosis difícilmente igualable. Entre Doña Paz y Don Teofilito, como uno de los Hermanos Lelos, o al imitar a Demis Roussos (aquel cantante griego que extrañamente causó furor en México, enfundado su considerable tonelaje en vistosos caftantes y que tenía voz de contratenor estreñido), no dejaba de ser nunca él mismo, con ese brillo divertido en los ojos muy abiertos y la sonrisa socarrona en sus labios gruesos. Y nadie habrá como él. Cómo no quererlo, si recordar su trabajo nos dice tanto acerca de nosotros mismos.

J. I. Carranza

Mural, 7 de diciembre de 2025.

-

¡Foquitos!

¿Cuántas manifestaciones de algo inusitado se precisan para que eso inusitado se desactive? O pongámoslo de este modo: al encontrarse con algo raro, inesperado, impensable incluso, la impresión original de extrañeza irá siendo más difícil experimentarla conforme los encuentros se repitan, pero ¿en qué punto podemos afirmar que ya nos acostumbramos? Imagino que la respuesta podrá brindarla el cálculo de probabilidades, más concretamente cuando las manifestaciones de lo que se habría tenido por extraordinario al presenciarlo por primera vez empieza a repetirse y acaso vaya adquiriendo sentido pensar en el surgimiento de una tendencia. Y me refiero —voy acercándome ya al fenómeno que me metió en este berenjenal ocioso: es asombrosa la diversidad de naderías que a uno se le ocurren en un embotellamiento tapatío— a las tendencias que suelen caracterizar el comportamiento de la gente, y que a menudo no advertimos sino hasta que se han expandido lo suficiente como para dar forma al paisaje, que es otra manera de llamar a lo cotidiano, es decir, al mundo —fue largo el embotellamiento, como se ve: el consabido marasmo vehicular de López Mateos, cualquier día hábil en la tardecita, cuando ya pardea y de pronto es de noche: esa hora en que el Caballero Inexistente de Italo Calvino temía desaparecer del todo y se ponía a hacer matemáticas, para así asegurarse su peculiar existencia indemostrable.

El fenómeno: valiéndose de numerosos trocitos de cinta aislante y de varios (muchos) metros de series de foquitos navideños, un automovilista ha querido que su coche (un Chevy traqueteado, medio rengo, de esos cuya edad la delata la saturación de calcomanías de refrendo en el vidrio trasero, amén de lo roñoso de la tapicería, que no alcanzo a ver pero infiero) destelle en medio del tráfico como un puñado de estrellas polícromas… o bien el coche mismo es una estrella que estalla incesantemente, una supernova, un cataclismo sideral como los que de cuando en cuando sorprenden a los astrónomos, haces insospechables de luces que han seguido viajando a lo largo de millones de años luego de la explosión de la estrella. (Y me quedo pensando en el primer coche que tuve, hace siglos, un magnífico trasatlántico negro y reluciente del 77, y que era justamente un Chevy Nova, cuya pérdida fue equiparable al vacío insondable que dejan tras de sí esas supernovas que revientan y desaparecen: me lo robaron).

Acaso con pretensiones de carro alegórico o de fuego artificial motorizado, el coche ultralumínico no ofrece misterio, pues su materialización tiene lugar en estas fechas y los foquitos, ya lo dije, son navideños: de esos que están recubiertos por estrellitas de plástico azules, rojas, amarillas, verdes, blancas, piececitas picudas que cuando estamos poniendo el arbolito siempre se las ingenian para que una se desprenda y se extravíe y quede tirada en algún rincón de la sala (no se ven: sin luz son transparentes), y sólo volvemos a dar con ella cuando la pisamos y se nos clava en la planta del pie descalzo. En todo caso, a lo que apremia la visión es a conjeturar las razones de que el automovilista haya decidido festejar así, haciendo de su vehículo un surtidero ambulante de su entusiasmo o su alegría por la inminencia de la Navidad: un entusiasmo algo excesivo, diría yo si no tuviera presentes los excesos de santacloses y monos de nieve y cintas y moños dorados y esferas y neones y arbolitos a que es proclive una vecina, que cada año parece que saquea las Galerías El Triunfo y Fantasías Miguel para decorar su fachada. Seguramente el dueño del coche tiene cerca niños, y para su deslumbramiento es que ha resuelto transitar así, vuelto un disparatado vataje multicolor.

Pero un par de días después me encuentro con otro ejemplar. Y al día siguiente uno más. ¿Se puso de moda? Todavía hace poco, el frenesí de la temporada se anunciaba en la proliferación de automóviles y, sobre todo, camionetas familiares que lucían cuernos de reno. Por no hablar de los gorros rojos o verdes de Santa o de sus esclavos, que es imperativo que sobreabunden en los cruceros… y se impone hacer memoria: ¿cuándo se implantó esa usanza en nuestra vivencia de este tiempo? ¿Qué tanto hace que Santa y su parafernalia eran cosa gringa, y por tanto repelente, y en qué momento y cómo se incorporaron a nuestra comprensión de las fiestas? Incluso el arbolito: lo nuestro era poner nacimiento, colgar si acaso algunos farolitos de papel, prender luces de Bengala, y hasta ahí. Yo recuerdo, y seguramente muchos tapatíos con más de una vuelta al kilometraje también, cómo en el cruce de Juárez y 16 de Septiembre la Navidad era una piñata gigantesca que flotaba sobre nuestra inocencia irrecuperable, y de ella partía a lo largo de ambas avenidas la instalación de la iluminación vistosa tramada con kilómetros de escarcha y luces, como si la ciudad y el cielo se acercaran… ¿Por qué esas avenidas dejaron de iluminarse así? Tal vez por eso haya ahora coches con foquitos, para compensar.

Hoy toca ir a surtirse al tianguis del Refugio: el arbolito, qué remedio, y una nueva corona para la puerta. Musgo, quizás, y papel roca para el nacimiento; heno queda bastante del año pasado. Quiero ver si están vendiendo ahí algún dispositivo que facilite la conexión de series a la batería de la camioneta.

J. I. Carranza

Mural, 30 de noviembre de 2025.

-

Camellos

Por inusitada, porque conjunta de modo inesperado e irrepetible dos elementos que, en el gran orden de las cosas, parece imposible que jamás hubieran podido reunirse, la imagen del camello que pasa por el ojo de la aguja es poderosísima, inapelable —el sentido de lo que ilustra está blindado contra cualquier amenaza de tergiversación— y, desde luego, imborrable. Hay que reconocer que no son infrecuentes los hallazgos poéticos de esta naturaleza en los Evangelios, en especial los que se despliegan como hipérboles desaforadas y a la vez perfectamente admisibles. La viga en el ojo ajeno, por ejemplo. O la piedra de molino al cuello de los corruptores de niños, a quienes más les valdría lanzarse así al agua, para ahogarse. La fe del tamaño de una semilla de mostaza. O, referida también a lo que arriesgan quienes han dedicado su vida a la codicia y han sido avaros y desentendidos de toda caridad, la parábola del rico «que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez», y Lázaro, el mendigo «echado a la puerta de aquél, lleno de llagas» (en la Reina-Valera). Cuando ambos mueren, va cada uno al lugar que le corresponde, y desde el infierno el rico implora: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama». (Cómo me impresionaba, de niño, esa imagen: el valor inconcebible que suponía esa ínfima frescura, lo terrible que debía de ser el fuego de la condenación como para que el rico apenas aspirara a esa gota, que sin embargo se le negaba y seguiría negándosele por toda la eternidad: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado», le respondía Abraham… y sin dejar de llamarlo «hijo»).

Juan José Arreola discurrió la forma de burlar la severa admonición: en el cuento «En verdad os digo», los ricos del mundo habrían de costear el proyecto del profesor Arpad Niklaus, encaminado a desintegrar y hacer pasar al camello por el ojo de la aguja como un chorro de electrones. De lograrse, el acceso a la salvación de las almas de los ricos estaría franqueado; el problema es que esa tecnología costaría tanto dinero que, al financiarla, muy probablemente todos los ricos del mundo acabarían quedándose pobres… lo cual, sin embargo, acabaría facilitándoles de cualquier manera el ingreso al Reino de los Cielos.

Hay, sin embargo, una tradición que busca rectificar la que pudo ser la construcción original de la imagen. Es curioso que no se acepte de una vez por todas la efectividad que posee gracias a su consistencia insólita, surrealista, y que se pretenda ajustar su lógica precisando los que habrían debido ser los términos originales. Por un lado, hay quienes hablan de que el Ojo de la Aguja era en realidad el nombre de una puerta de tamaño reducido en una muralla de Jerusalén, por la que evidentemente no habría cabido un camello; otros, en cambio, señalan un supuesto error cometido por algún monje copista y traductor que, al verter del griego al latín la palabra que significa «cuerda gruesa» o «cable», por la grafía parecida entendió «camello», y así lo puso y así lo dejó, lo cual no deja de ser también asombroso, y da pie para fructíferas conjeturas: ¿estaba adormilado, ese monje, y no sabía bien lo que hacía? ¿Se percató del hallazgo encapsulado en su error y por eso se abstuvo de corregirse? ¿Buscaba desactivar la intención de la imagen y volverla absurda, instalando un disparate en ella? Yo no tengo las competencias lingüísticas para creer o descreer de esta hipótesis de la traducción errónea, pero ciertamente debo aceptar que hay una mayor afinidad semántica entre una aguja y una cuerda gruesa que entre una aguja y un camello. Una vez, el poeta David Huerta, jugando, llevó aún más lejos la hipótesis —y acabó volviéndola aún más fantástica— cuando me dijo que la cuerda gruesa aludida era de las que se usan para amarrar embarcaciones (las barcas de los pescadores, por ejemplo, en el mar de Galilea), y que la palabra que la designaba (¡en griego!) bien podía estar emparentada con «camalote», que designa a una planta americana con cuyas fibras se elaboran esas cuerdas (y que en ciertos lugares se llaman efectivamente así). Camalote, camello…

En todo caso, el pasaje evangélico es claro. Los ricos, allá: espérense a que el camello cruce. Y, si uno piensa, por ejemplo, en los más conspicuos ricos mexicanos, la escena no deja de ser sumamente satisfactoria. La obscenidad impensable que supone su mera existencia, el colmo de depravación que representan sus fortunas al lado del hambre y la ignorancia y la miseria de millones (y ya va para dos siglos que deberíamos cuidarnos de tragar el cuento de que los dueños de los medios de producción son defendibles en sus acumulaciones sobrehumanas por el hecho de que brindan así trabajo a muchos), el cinismo fabuloso de sus alardes, sus vociferaciones imparables y su vulgaridad desmesurada, sus raterías y sus ansias insaciables de más y más, sus colusiones con el poder y con el crimen, en este país desangrado donde lo único que les preocupa es que no les quiten, que no les cobren, y no perder (y nunca pierden) y no pagar (y nunca pagan).

Qué bueno que existen los camellos.

J. I. Carranza

Mural, 16 de noviembre de 2025.

-

La ardua belleza

Se lo leí alguna vez al novelista Luis Panini, probablemente durante el encierro más rudo de la pandemia: que László Krasnahorkai era el mejor escritor vivo. Pienso que fue entonces porque recuerdo haber experimentado una contrariedad automática o instintiva ante semejante afirmación, de modo que compré de inmediato un libro del húngaro, para comprobar o desmentir mejor aquello, y lo compré en formato electrónico, obviamente: en la imposibilidad de visitar librerías, mi iPad fue atestándose entonces con descargas que me hacían ilusionarme con que seguía habiendo vida en el planeta, más allá del silencio que veíamos crecer incesantemente cada tarde desde nuestro balcón. Melancolía de la resistencia. Como imagino que le sucederá a cualquiera que abre por primera vez un libro de este autor, no podía sospechar la perturbación que me aguardaba. La conmoción. Y mucho antes de terminar la lectura, ya le daba la razón a Panini, sin reservas.

Algo al respecto escribí en este periódico hace casi un año, cuando Krasznahorkai visitó Guadalajara. La afirmación acerca del mejor escritor vivo es, al mismo tiempo, imposible y posible, y ello se debe a que se trata de una certeza que solamente cabe sostener por cuenta propia, a partir del juicio personalísimo, pues no hay forma de demostrarla… aunque tampoco hay forma de que nadie la contradiga. Tiene que ver con la medida en que un autor suscita acontecimientos altamente significativos en la experiencia de cada lector, o revelaciones que le permiten atisbar el sentido profundo de algo (acaso de su comparecencia en la realidad, acaso de la realidad misma). O bien ocurre que una lectura se imbrica de manera misteriosa pero decisiva en nuestra afectividad, de tal manera que se vuelve inviable separar lo que sentimos de lo que entendemos… Las razones son tan numerosas como la incognoscible cantidad de lectores que en el mundo son. Y, por ello, uno puede acceder a esa certeza, absoluta y difícilmente removible, la de que se ha encontrado al mejor escritor vivo, al leer por ejemplo acerca de la ominosa llegada de una ballena gigantesca a una ciudad inmersa en una tensión insoportable y muy arduamente discernible, cuyos habitantes presienten que en ese arribo está cifrado el inminente e irreversible caos que arrasará con todos. O bien al leer la historia de György Korin, el nervioso y acaso angélico archivista que ha descubierto un valiosísimo manuscrito que él sabe que salvará a la humanidad, y, al mismo tiempo, que la cabeza de los humanos se sostiene sobre la columna sin tener en realidad ningún punto de apoyo, sujeta como va por los tendones y los músculos del cuello, pero a punto siempre de caer y rodar y no nos hemos dado cuenta (Guerra y guerra).

Leí estos días, en la revista La Tempestad, un buen ensayo de Nicolás Cabral en el que brinda algunas orientaciones para identificar los asuntos y los móviles de la obra de Krasznahorkai, al tiempo que propone algunas razones de la singularidad extrema de esa obra y de los significados que podemos ir descubriendo. Yo quiero regresarme aquí a lo que ocurrió el año pasado en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, donde el autor de Tango satánico leyó el discurso con el que había recibido, poco antes, el Prix Formentor que le entregaron en Marrakech: un relato, en realidad, que desvelaba algunas claves acerca de su propia historia y su relación con Gyula, su ciudad natal, y al final del cual listaba una serie de agradecimientos asombrosos (al Renacimiento italiano, a Faulkner, a Bach «el divino», «a la naturaleza creada, al príncipe Siddharta, a la lengua húngara, a Dios»). Un trance, una iluminación, la difícilmente formulable certidumbre de haber quedado en posesión de un conocimiento fundamental. Algo así fue —fue mucho más, pero sospecho que eso mucho entra en la esfera de lo inefable—, y desde entonces he venido pensando en que se trata de lo que ocurre cuando estamos en presencia de la belleza, sin más. Y por encima de todo.

Que la Academia Sueca haya reconocido a un este autor da esperanzas, quiero creer: de que las veleidades y los sesgos ideológicos y políticos pueden dejar de importar por una vez en este mundo aturdido, y de que la literatura que importa prevalecerá sobre la confusión y la indigencia intelectual y moral que son signos de las sociedades modernas. Suele darse por hecho que el arte debe ser accesible, que la mínima dificultad justifica dejar a un lado una obra y buscar otra cosa. Que la claridad y la sencillez son virtudes siempre deseables, y que los libros preferibles son los que se dejan leer con toda naturalidad. Pero estas suposiciones son consecuencia, principalmente, del fracaso de la educación a lo largo de varias generaciones, y de un mercado que se aprovecha de nuestra pereza y nuestra negligencia, y para ello nos pone al alcance libros que no dan problemas. Cuando el arte existe justamente para eso: para complicarnos la existencia en formas que no imaginamos siquiera. Como sucede con los libros de Krasznahorkai: un autor que es todo lo contrario de quienes se bastan con una sintaxis transitable para rozar apenas la superficie de las cosas, y son por ello prescindibles, desechables, y terminarán por ser insignificantes y olvidados. La literatura como la del húngaro está condenada a ser eterna.

J. I. Carranza

Mural, 12 de octubre de 2025.

-

El mejor escritor

(Hace casi un año László Krasznahorkai estuvo en Guadalajara. Entonces publiqué este artículo).

¿Quién es el mejor escritor vivo? Es una pregunta que carece de respuesta y, al mismo tiempo, puede ser respondida lealmente e inequívocamente por cada lector. Una de las razones más importantes para que la FIL siga existiendo es que nos facilita, a muchos lectores, ver en carne y hueso a quien pensamos que merece ese título. Habrá casos en que ese encuentro jamás sucederá, por desgracia. Pero también pasa incontables veces, para fortuna de miles y miles. Y no importa si el autor es muy famoso o no, si tiene menos o más medallas que otros, si la crítica lo ensalza o lo encuentra objetable o si tiene o no las virtudes que le garanticen la inmortalidad: importan solamente la convicción y la emoción de quien, al leerlo, ha decidido y cree firmemente que nadie podría llegar más lejos.

Ayer, movido por esa convicción y exaltado por esa emoción tan íntima, tan difícilmente comunicable, fui a oír a quien creo que es el mejor escritor vivo: el húngaro László Krasznahorkai, que visitó Guadalajara para brindar a sus lectores una lectura del discurso con que aceptó, en septiembre pasado, el Prix Formentor: el prestigioso galardón literario cuya tradición honrosísima inauguraron, en 1961, Jorge Luis Borges y Samuel Beckett. «Si me dieran el Nobel, usaría el Formentor como escudo», declaró a la prensa cuando se dio la noticia. Gracias al convenio entre la Cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara y la Fundación Formentor fue que el autor de Melancolía de la resistencia estuvo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz.

Y lo que leyó… ¿Cómo describirlo? Fue un relato, titulado «No olvida, pero quiere», informado por algunas de las preocupaciones centrales de su obra —la voluntad de materializar lo más decisivo e inalcanzable de la condición humana—, a partir de una poderosa evocación de su ciudad natal, Gyula, y de determinados personajes en los que se cifran los misterios y prodigios que constituyen la existencia: una condensación de la belleza más alta que pueden proponerse las palabras. Y, al final, una serie de agradecimientos asombrosos: a Thomas Pynchon, por ejemplo, «mi querido amigo, a quien debo profunda gratitud, pues consiguió que me gustara la pizza», pero también a «los escribas de la China imperial», «a las primeras treinta y una muchachitas de las que me enamoré perdidamente», o «a la lengua húngara, a Dios».

Sigo sin dar crédito. Creo que nunca, en toda mi historia con la FIL, había experimentado tal conmoción —si no aplaudí más ruidosamente fue porque tenía que secarme las lágrimas—. La Biblioteca llena de lectores, Krasznahorkai sonriente y generoso, firmando los libros que le acercaron, y sobrevolando encima de todo el misterio y el encantamiento de lo que se oyó ahí. Ojalá que algo parecido les suceda a todos los lectores que, en la feria, vean y oigan a quien saben que es el mejor escritor vivo. Para esto sirve la FIL.

J. I. Carranza

Mural, 5 de diciembre de 2024.

-

Súper Leche

Son contadas, y por eso altamente significativas, las ocasiones en que la historia encarna en la historia particular. Uno puede tener noticia de los acontecimientos más importantes que están teniendo lugar ahora mismo, y hacerse una idea, certera o no, de sus posibles consecuencias. Una guerra, una revuelta, la reconfiguración política de una sociedad, una catástrofe. O bien los adelantos tecnológicos que en estos instantes acaso estén decidiendo las transformaciones más radicales de la vida tal como la conocemos, o las descripciones de la realidad que difícilmente se ajustan ya con las que manejábamos antes —el filósofo Richard Rorty apostaba por que la evolución del pensamiento, de nuestra forma de explicarnos el mundo y, en suma, lo que somos, consistía básicamente en la sustitución de unas palabras por otras: dejamos de usar las que parecen ya no servirnos, inventamos o nos apropiamos de otras con la ilusión de que servirán mejor, y eso es todo—. Pero cuando esos acontecimientos tienen lugar en el espacio que ocupamos, la historia cobra otro sentido. Como pasó hace cuarenta años, con los sismos en México.

Tal vez la prueba mejor para identificar estas ocasiones sean las preguntas «¿Dónde estabas?», «¿Qué estabas haciendo?». En la medida en que se pueda responderlas con más precisión, la impronta de lo ocurrido será más decisiva, y acaso tenga que ver con la noción elemental de trauma. Pero además está el carácter colectivo de la experiencia: el trauma compartido y ampliamente extendido como marca generacional sugiere que pueden hacerse otras lecturas de lo que recordamos y del modo en que lo recordamos. Yo sé muy bien, por ejemplo, dónde estaba y qué hacía el día en que mataron a Colosio —¿el último muerto de la Revolución?—; no tan claramente, en cambio, el día en que el cardenal Posadas fue asesinado. Dado que fueron hechos no demasiado separados entre sí, ¿qué quiere decir eso de la atención que yo entonces prestaba a lo que ocurría? ¿En un año, del tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara al mitin de Lomas Taurinas, qué cambió en mi entendimiento de las cosas? Los tapatíos que teníamos uso de razón el 22 de abril de 1992 no podemos olvidar lo que nos pasó ese día. Ni quienes vimos a la Ciudad de México desplomarse el 19 de septiembre de 1985.

El aniversario, este viernes, será buena ocasión para hacer ese ejercicio. Porque, además, sobre nuestra memoria acecha siempre el fantasma del borramiento. Y contra eso no queda sino resistir lo más que se pueda. Pienso, por ejemplo, en mi amigo Cabrera, que me contó cómo, poco después de haber empezado las clases en su secundaria aquel día, las violentas sacudidas de los edificios hicieron a alumnos y maestros correr y buscar salvarse, bajar hasta el patio, y lo último que recordaba Cabrera de ese momento era que, al volver la vista atrás, distinguió a un compañero de su salón, en muletas, que desaparecía en la nube de polvo que dejaron las escaleras por las que ya no pudo terminar de bajar. Cabrera me lo contó hace muchos años, y por alguna razón que ignoro, es como si yo también me hubiera apropiado de esa imagen concreta y desoladoramente nítida, a la que cada septiembre regreso para empezar a hacerme —pero es imposible— una idea de lo terrible que fue aquello. ¿Por qué la preservo? Acaso hay recuerdos que sea insoportable tener a solas, no sé.

Vi hace poco fragmentos del reportaje que fue haciendo Jacobo desde las calles, poco después de ocurrido el primer temblor. ¿Ese día lo vi en vivo? Sé que mi hermano me despertó, corrí de la cama al patio y ahí nos quedamos los dos, agarrándonos de las paredes; sé que mi mamá y mi papá estaban en el consultorio, mi papá estaba tomándole medida a un paciente para hacerle un trabajo, no lo dejó bajarse del sillón porque se le iba a echar a perder la impresión; los cables en la calle tronaron, el colegio de enfrente de la casa no fue evacuado (no se usaba eso). Y poco más: yo iba a la secundaria por las tardes, así que pasado el susto seguramente me puse a desayunar con toda calma y la vida en Guadalajara siguió igual. Mientras, como demostraba la cámara que acompañaba a Jacobo, se derrumbaba el Súper Leche, en la avenida San Juan de Letrán. Desde el quemacocos de su Mercedes, Jacobo iba transmitiendo por teléfono, y ahí se bajó, se acercó a un hombre que contemplaba atónito la montaña de escombros, ya poblada por decenas de personas que removían losas, vidrios, tanques de gas, y entonces se produjo este diálogo: «¿Qué pasa, señor, por qué usted está tan agobiado?». «Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Súper Leche». «¿Usted es el dueño del restaurante Súper Leche?». «Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor». «¿A qué hora abren el restaurante?». «A las siete de la mañana». Jacobo le echó un brazo al hombro. «¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto?». «Ya, señor. En el segundo piso vivía o vive mi madre. En el segundo piso vivían aquí mi madre y mi hermana. No sé, señor. No le puedo decir nada, licenciado».

Siempre que mis papás me llevaban a México, de niño, nos quedábamos en el Hotel Capitol, en las calles de Uruguay, y desayunábamos todos los días en el Súper Leche, a media cuadra. Y yo no pierdo, no quiero perder, los rasgos de las meseras. Había una que se llamaba Joaquina y eso me parecía muy asombroso.

J. I. Carranza

Mural, 14 de septiembre de 2025.

-

Merecidísimos

¿Y de qué nos admiramos? Si desde hace mucho que sabemos que son unas fichitas. Pendencieros y alebrestados, machitos urgidos de demostrar con sus exabruptos y sus manotazos que nadie puede ganarles, que ellos se imponen y someten, que ellos valen más y sólo ellos importan. Vociferan e insultan, practican su pedestre sarcasmo apenas como anticipo de sus invectivas francas y sus eructos de resentimiento y odio. Nada les duele más que ser humillados, pero el problema es que todo parece resultarles humillante. La mera existencia del otro la encuentran afrentosa. Y por eso se quitan el saco y se arremangan y se aflojan la corbata y sacan el pecho y se organizan con sus secuaces para atacar y en los ojos les brilla la ilusión al verse en ocasión de desfogar su rabia. Se trenzan con furor casi erótico, apasionados e impacientes, salivando y jadeando. Aunque no lleguen a los golpes, y se limiten a gritonearse entre la curul y la tribuna, o cuando corean las consignas acordadas para sobajar al otro, o despliegan sus performances chafas —no se sabe si queriendo ser chistosos, provocadores, dramáticos, pero en todo caso son patéticos—, o se solazan en sus desplantes y majaderías, en sus risitas sarnosas y sus señas obscenas; aunque no lleguen a los golpes, decíamos, y sólo se reten y se escupan sus bravuconerías, en sus sueños están batiéndose como gladiadores en la arena de la Historia, compitiendo por ver quién tiene más razón y más derecho, más autoridad y mejor prestigio, más poder y por tanto más fulgor y más gloria. Pero son sueños, y los sueños sueños son: en realidad, si tiran patadas y dan empujones y levantan el dedito admonitorio y se lanzan sus escupitajos en forma de reproches y acusaciones y retos y nos vemos a la salida, y a mí no me hablas así, y cállate y déjame hablar, y te voy partir tu madre; si no les importa exhibirse como macacos en celo desatados y furiosos, es porque en realidad están cuidando su modus vivendi y las prebendas de que han ido haciéndose y los contubernios que han ido tramando y las fortunas que han ido amasando, y porque quieren a toda costa seguir disfrutando de la libertad que, a su vez, les permite disfrutar de todo eso que tienen y han conseguido, siempre y sólo para sí mismos. Sus broncas son por el territorio que según ellos les corresponde y que han ganado, y para no acabar encarcelados o prófugos o al menos hechos a un lado (deberíamos volver a la práctica del ostracismo). Se llenan las fauces con entelequias como Pueblo, Patria o Ley, pero sólo porque creen que así serán más inmunes y estarán más seguros en su fuero, para seguir medrando.

¿De qué nos admiramos, pues? ¿No siempre hemos sabido quiénes eran, qué los mueve y de qué son capaces? Pandilleros rapaces, matones y cínicos, malformaciones y tumores y parásitos y callos y granos fétidos y heridas supuratorias en toda la economía corporal de la Nación. La palabra más fea del idioma español acaso sea pus: ellos son la pus de México. Porque estarán, sí, los criminales, y también todos los demás corruptos y todos los demás vividores y aprovechados y transas y abusivos y defraudadores y violentos y mentirosos y preverbales impostores y desvergonzados, pero si están es gracias a ellos: a que ellos, en los recintos desde donde habría de armonizarse nuestra existencia como sociedad, en lugar de trabajar en ello se la pasan ocupándose de estupideces y gritándose y dándose zapes (ni siquiera para eso son buenos: si ya van a agarrarse, por lo menos rómpanse bien el hocico). Gracias a ellos, que solapan y pactan y se cuidan entre ellos las espaldas y tapan y desvían y alzan la mano cuando es preciso ejecutar sus coreografías acríticas y rastreras y luego salen, untuosos y planchaditos, a declarar sus fábulas hechas con elocuentes naderías, y, mientras, siguen cobrando lindamente y dándose opimas vacaciones, hozando en abundantes banquetes, rodeados de achichincles de funciones indiscernibles pero sin duda bien pagadas, y distrayendo además para sí los recursos que sea posible, y asegurándose las mejores condiciones para seguir medrando en otros lados; gracias a ellos, vaya, es que las leyes en este país las cumple quien quiere, y, si no, no importa.

¿Entonces? ¿Se justifican nuestra sorpresa y nuestra consternación al presenciar su más reciente zacapela, su vulgaridad y su cobardía de esta semana, sus lamentaciones y sus supuestas indignaciones? Hay, creo, algo aún más grave que eso que vimos, y es el hecho de que llevemos años viéndolo, décadas, sin que nada nos haya resultado suficiente para pararlos en seco. Es, sí, la degradación de la política (¿quiénes han sido los últimos políticos mínimamente decentes en este país? ¿Heberto Castillo? ¿Carlos Castillo Peraza? ¿Jesús Reyes Heroles?). Pero también la de toda la sociedad, que cada tres y cada seis años sigue haciéndoles el juego y dándoles votos (o consintiendo que se los roben), que no clama por su defenestración y por su encarcelamiento, que acaso los vea como campeones de las más innobles causas, que son las causas de nuestra perdición sin remedio. Abyectos, soeces, viles, ridículos y malolientes, son todavía algo peor: sin escapatoria, y porque así lo hemos permitido, son nuestros representantes. Y cumplen con esa función de modo inobjetable y puntual. Nos los merecemos.

J. I. Carranza

Mural, 31 de agosto de 2025.

-

In fraganti

Es divertido, pero no debería ser divertido, aunque tal vez sea divertido precisamente por eso. Falibles como somos, y aun así empecinados en mantener mínimos de verticalidad moral para no reptar e involucionar como especie, cuando sabemos del yerro o la quebrazón de alguien, o que alguien más se venció e incurrió en infidencia o chuecura, o se alocó y dejó atrás toda prudencia, o fue tentado y cayó, o cayó incluso sin que hiciera falta la tentación, nomás por puro gusto; cuando sabemos, en fin, de alguien que fue cachado (bonito uso del verbo, acaso sólo posible en el español de México: descubrir a alguien cuando hace algo prohibido o indebido), difícilmente podemos reprimir un cierto gozo, malévolo y morbosón, debido a lo que hay de chismoso en nuestra naturaleza, pero también al egoísta alivio de no ser nosotros los exhibidos.

Desde luego, la licitud del regocijo al ver a alguien sorprendido en falta está inversamente relacionada con la gravedad de esa falta. No pueden alegrarnos la hora de la comida una atrocidad o un crimen —y, si tal cosa nos consentimos, algo tenemos de atroces o de criminales—; tampoco está bien (y de esto se trata todo: de lo que está bien y lo que está mal) buscarle la gracia a la desgracia de nadie, solazarse en la bajeza ajena —las bajezas por lo general son ajenas, pero podríamos preguntarnos de cuáles somos capaces—, regodearse en lo que es motivo de lágrimas para alguien más… Y justo por esto es que no debería ser divertido lo que pasó con la pareja de adúlteros cachada in fraganti en un concierto de Coldplay: porque detrás de la balconeada hay personas con sus historias, y traición y confianza defraudada y miseria y consecuencias. Pero también es divertido, acaso porque en las carcajadas planetarias que desató el hecho se refrenda nuestra querencia de ser mejores y se patentiza nuestro desquite por no siempre conseguirlo. Si los cuernos son odiosos, y motivo de tantísima desdicha para la humanidad a lo largo de los siglos, cuando una infidelidad sale mal y los engañadores son descubiertos, es imposible no parar la oreja, subirle al volumen, leer la historia de principio a fin, querer enterarse de todos los pormenores y permitirse sin remordimientos algún chiste al respecto (o los memes, que con los infieles de Coldplay manaron en abundancia). Lo mismo vale cuando son desvelados un fraude o una trácala, cuando es sorprendido un malhechor que se creía muy astuto o se sentía muy sacalepuntita, o siempre que a un farsante o a un vividor se le cae el teatrito… como cuando a un exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco y excandidato presidencial, que ha podido surfear impunemente y cínicamente las crestas más altas del encrespado mar de la política nacional, se le recuerdan las pésimas compañías en que andaba y entonces va y se esconde porque de seguro está fruncidísimo y a la vez suelto de la panza, viendo si podrá mantenerse a flote —ojalá que no, que se hunda—, y todo eso es muy entretenido, cómo no.

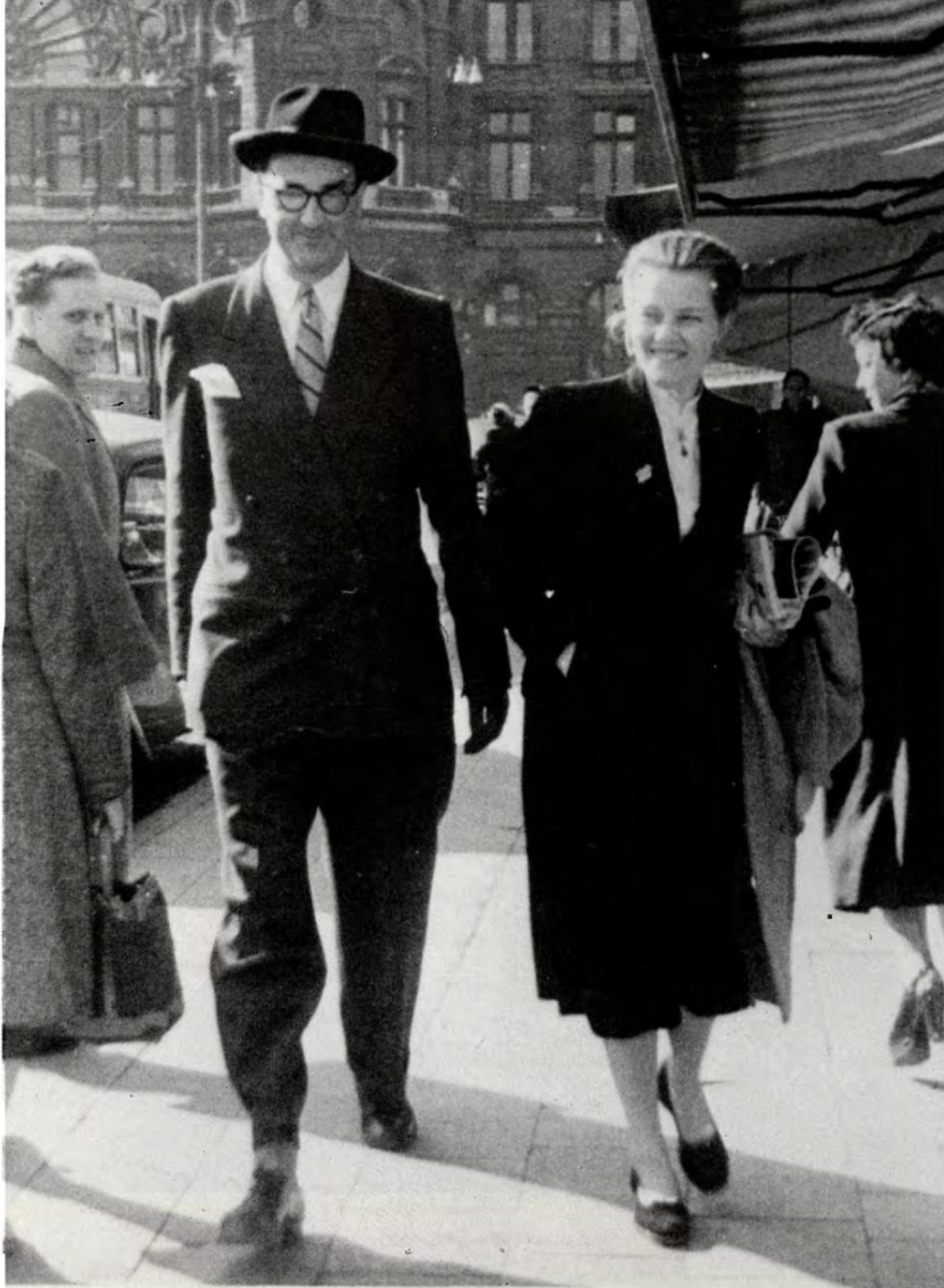

Volvamos a los amantes de Coldplay. Su caso además reafirma cómo, en este mundo hipervigilado y cableado de tal forma que cualquier información puede esparcirse a velocidades y con alcances antes impensables, la privacidad es un bien cada vez más escaso, y no tenerlo en cuenta es ingenuidad pasmosa o irremediable anacronismo. Hace algunos años, en el Palacio de Bellas Artes me tocó ver una exposición sobre la vida cotidiana de la Ciudad de México, y la pieza que más me impresionó fue un mosaico compuesto por centenares de fotografías, todas en blanco y negro, tal vez de cuatro por seis pulgadas todas, en las que se veían personas caminando por la calle, invariablemente tomadas en un ligero contrapicado, como si el fotógrafo siempre estuviera con una rodilla en tierra o agazapado. Todas las personas iban por una acera de una calle concurrida; la mayoría no parecían percatarse de la presencia de la cámara, y en quienes veían al objetivo se advertía sorpresa o disgusto. Tras preguntarme en vano por la explicación de esas fotos, tiempo después recordé cómo aquí, en Guadalajara, en los años setenta y tal vez incluso en los ochenta, por 16 de Septiembre, afuera de Camarauz, entre López Cotilla y Madero, o en Juárez y Colón, al salir de los pasajes subterráneos de las relojerías y las escamochas, a la vuelta de Laboratorios Julio, frecuentemente había fotógrafos que así, agachados y sin pedir permiso, retrataban a la gente mientras iba pasando, y luego entregaban una tarjetita con un domicilio para recoger el retrato (comprándolo, por supuesto). La idea, en apariencia inocente, era facilitar la materialización de un recuerdo: una foto casual, en el centro de Guadalajara cuando aún no era el muladar que hoy es, a lo mejor paseando con alguien o sencillamente disfrutando un buen rato. Pero también cabía la posibilidad de que alguien quisiera rescatar esa evidencia de un momento en que no estaba donde debía, o iba con alguien que no convenía que se supiera… Y entonces la cosa tenía algo de extorsión —aquella exposición en Bellas Artes sería de fotos nunca reclamadas, supongo.

La privacidad, entonces, tiene tiempo siendo empresa difícil. Por lo demás, ¿quién va a un concierto de Coldplay? Merecido se lo tuvieron, los infieles agarrados en la movida, por ir a oír a esa banda tan guanga.

J. I. Carranza

Mural, 20 de julio de 2025.

La foto fue publicada en el número 15 de la revista Luna Córnea (marzo-agosto de 1998) como una de las que acompañan el artículo «Los paseantes, la instantánea, el crimen», de Sergio González Rodríguez, acerca de la extinta fotografía de acera en la Ciudad de México.