-

Injurias

Los intercambios de insultos entre el Presidente y sus adversarios, ya una tradición cansona, son deplorables no tanto porque exhiban los modos perversos en que entienden la cosa pública uno y otros: eso ya es sabido y está lejos de sorprender. Nos hemos habituado a que las tribunas más sonoras de la nación estén ocupadas por lastimosos oportunistas vociferantes desinteresados en absoluto de los más graves y urgentes problemas de este presente asesino: ya quisiéramos que una mitad de las energías destinadas a pelearse por la cosa electoral se dedicaran, mejor, a ayudar a las madres que escarban para dar con los huesos de sus hijos, antes de que sigan matándolas. Por ejemplo.

Son nefastos, además, esos pleitos, por la medida en que exhiben a sus protagonistas en su irreparable ineptitud para urdir ningún argumento, alérgicos como son a toda sutileza retórica, preverbales y balbucientes, sarnosos y rabiosos o ardidos y vengativos, capaces sólo de elementales mecanismos de ofensa directa y sin gracia. Que el Presidente llame a los otros «cretinos», que una diputada le responda poniéndole la canción de Paquita, etcétera, denuncia la estupidez flagrante de un lado y otro, su vulgaridad pringosa y su carencia de voluntad creativa, indicio inequívoco de que la falta de imaginación acabará de hundir a este país.

¿Tendría que erradicarse la injuria de los discursos, los debates y las confrontaciones? Jamás: pretenderlo equivale a desear una supresión de la libertad, pero además es imposible. Sin embargo, lo que sí cabe es soñar con una discusión pública en la que las ganas de joder al enemigo trasluzcan inteligencia y sensibilidad, un mínimo de cultura, destreza en el uso de las posibilidades del lenguaje. Y, sobre todo, sentido de la ironía, esa herramienta indispensable para ver más allá del chiquero en el que uno hoza y se revuelca. La mejor malevolencia discursiva puede prestar un considerable servicio a la patria, aceitando los engranajes del juicio, más allá de la mera animadversión y el encono.

Borges apuntó que la injuria tiene la obligación de ser memorable. Además, concretamente en lo referente a la imposición de términos con los que se busque caracterizar al adversario (motes o calificativos), el dicho no ha de conformarse con agraviar: también ha de ser inobjetable, comprensible de inmediato y pegadizo. Y aunque ciertamente hay un componente de violencia en el hecho de endilgarle a alguien un distintivo socarrón, queriendo así ridiculizarlo y escarnecerlo, el «buen malhumor» (Borges otra vez) debe diferenciarse del insulto porque éste es inequívoco, no tiene otro fin que zaherir, mientras el primero ante todo busca concitar la complicidad de otros usuarios, su risa (por sañuda que pueda ser), y ello de algún modo honra a su merecedor.

Permítaseme insistir un poco más en mi argumento: a diferencia del insulto llano, el apodo entraña un merecimiento, ganárselo implica haber sido objeto de la consideración de alguien, que lo tuvo a uno lo bastante en cuenta como para hacerle el obsequio de un nombre, lo que no es poca cosa, por aborrecible que tal nombre sea. Recibir un insulto es fácil, no tiene mérito: el surtido de voces al alcance para insultar es limitado, recurrir a ellas revela pobreza de ingenio. Si Ulises pudo ostentarse como Nadie, todos podemos hacer lo propio reconociéndonos como Pendejo. Pero sólo habrá un individuo en el universo a quien corresponda, con toda propiedad, ser el blanco de una injuria original, atinada y hasta brillante.

Algo tiene de ruindad injuriar: de acuerdo. Al enfatizar así las debilidades de los demás, facilitando que se los avergüence, se añaden unas gotas de veneno al trato social, en menoscabo de formas acaso más civiles, y por tanto preferibles, de conducirnos unos con otros; además, no es improbable que al rebautizar con alevosía alguien estemos precaviéndonos contra nuestras propias miserias, y en cierto modo delatándolas. Ser un desdichado, entre otras cosas, es querer que el prójimo también lo sea.

Y habría mucho que agregar sobre las disyuntivas morales y cívicas de la práctica. Pero lo que a mí me interesa es lo que toda buena injuria tiene de fabricación poética, como dispositivo para cuya eficacia se requiere una oportuna agudeza que detecte sentidos antes insospechables y los funda en emblemas inapelables y eternos: por su originalidad, pero también por su exactitud asombrosa. Son frutos delicados de la atención, ante todo (eso que tanto nos falta).

En un mundo ideal donde imperaran el respeto y la procuración de la concordia, las injurias no podrían caber. Pero en tanto ese mundo no exista —y va para largo—, lo que tenemos es una realidad en la que las relaciones están moduladas, antes que por la observancia de principios abstractos, por la subjetividad de los individuos que las protagonizamos, y al pretender lo contrario se corre el riesgo de incurrir en postulaciones más o menos ingenuas cuyos efectos, lejos de conseguir ninguna armonía, enturbian esas relaciones y las desnaturalizan. Por ejemplo, la llamada corrección política —cuya instilación en el lenguaje cotidiano acarrea tantos malentendidos—, o lo que a menudo ésta termina siendo: hipocresía sin más.

Ojalá algún día los políticos mexicanos sepan injuriarse bien. Al menos.

J. I. Carranza

Mural, 13 de noviembre de 2022

-

Gracias, Musk

Poco después de que Liz Truss se convirtiera en Primera Ministra del Reino Unido, el periódico The Daily Star compró una lechuga, le dibujó ojitos y sonrisa y una peluca y la dejó ante una cámara encendida que transmitía en vivo su deterioro. La apuesta era que la lechuga duraría más tiempo que Truss, y ya sabemos quién ganó. Hoy es cada vez más posible vaticinar los giros de la realidad gracias a que la flagrante estupidez de los poderosos es más visible y elemental, no tiene dobleces ni misterio, y así ya alguien compró otra lechuga y la puso a competir contra Twitter. Nuevamente la apuesta parece segura, a partir de que Elon Musk tomara el mando y empezara a lucirse y a hacer dagas, como el villano de cómic que le encanta ser.

¿Qué perdería el mundo si Twitter dejara de operar, o bien si se transforma como Musk pretende? Para responder a esto, convendrá empezar por preguntarse a quién le importa Twitter y por qué. (Yo quisiera adelantar mi insignificante sentir como usuario desde hace unos doce años: ojalá que Twitter truene, y ojalá que truene feo, que se apague de un día para otro, que se lo trague un agujero negro o que le caiga una bomba nuclear, de tal forma que una mañana no muy lejana, cuando millones nos despertemos, al tomar el celular casi inmediatamente después de abrir los ojos y picarle a la maldita cosa, ésta ya no jale y no se abra, o que se abra y encontremos aquello desierto, desolado, como un estadio vacío y siniestro luego de una estampida. Y que entonces, luego de algunos minutos de perplejidad y aturdimiento, cinco o diez, suficientes como para reconocer que es el final y es irrevocable, podamos seguir adelante con nuestra vida sin volver a ocuparnos del asunto. Eso quisiera yo).

Por principio de cuentas, Twitter sólo le importa a quien está en Twitter. En mi experiencia, tengo la sospecha de que cada vez hay menos personas vivas y reales ahí, o bien el algoritmo así ha querido que lo perciba. Entre la infinidad de informaciones insulsas surtidas por la infinidad de fuentes que sigo y no sigo, más los anuncios que apedrean mi pantalla todo el tiempo, es cada vez más raro hallarme con alguien que sé que resuella, que tiene una identidad y una historia, además de algo interesante que decir. Claro: todavía hay quienes se obstinan a tal grado en seguir ahí que el algoritmo les da chance de circular un poco más. Imagino que a esos obstinados les importará no verse obligados a buscarse otro jacal.

También les importa a los medios, porque Twitter les facilita el trabajo, no sólo ahorrándoles el gasto de recursos que deberían destinar a investigar en serio las noticias, sino también aligerándoles la carga de proponerse lecturas críticas de la realidad y la responsabilidad de tomar posiciones: la prensa que se ha convertido en caja de resonancia de las redes se limita a dar constancia de las tendencias y a corretear los temas en boga, en especial los que imponen los políticos, y así esa prensa (que, por suerte, no es toda) se abstiene de comprometerse más —y así subsiste también, todo hay que decirlo, en este tiempo de penuria que, por lo visto, ya nunca se acabará.

Desde luego, que Twitter siga existiendo les importa también, y quizá sobre todo, a los políticos, que han encontrado ahí sus vocerías más eficaces; además porque creen (o les conviene creer) que Twitter cuenta como una representación fiable de la sociedad en la que buscan prosperar para seguir medrando. En esa suposición fundan sus lecturas tramposas y sus siguientes estafas, se victimizan y atacan, mueven sus costosos ejércitos de bots para mentir y deshonrar y dañar y vengarse, alardean de sus inexistentes hazañas y se defienden cuando salen a la luz sus más notorias miserias (otras permanecerán soterradas e impunes por los siglos de los siglos).

Y, por último, Twitter y similares son vitales también para los analistas y estudiosos que han hecho un modus vivendi o una industria cultural del escrutinio de la vida en las redes, área del conocimiento que, desde mi ignorante y anticuado punto de vista, tiene mucho de fantástico y linda con la ciencia ficción. Dicho sea de paso, sólo a quienes pueblan estos gremios me ha tocado ver que se sumen, con entusiasmo o ya con melancolía, a la aseveración que hizo Musk cuando vio que la clientela se empezaba a largar de su antro: que Twitter es «el lugar más interesante de internet». Podrá no ser falso para quienes sinceramente lo creen, pero ello se debe al narcisismo que explica que uno siga ahí, soltando sus naderías al mundo y enfrascándose en disputar con los demás la propia y colosal irrelevancia.

Para animarme a tomar la decisión de una vez, cerrar mi cuenta, dejar de perder el tiempo y mejor, por ejemplo, ponerme a trabajar, mi esposa me ha hecho ver que, si algún mérito tiene Musk, es el de haberse ganado tan rápidamente el aborrecimiento casi unánime del mundo (hay excepciones y sigue teniendo fans, pero éstos son como Trump o Salinas Pliego). Es cierto, y sería muy bonito el movimiento global de mandarlo a la goma. Pero, mientras eso ocurre, si insistimos en preguntarnos qué perdería el mundo, bastará con sacar la cabeza fuera de nuestra caparazón y plantearle la posibilidad a cualquier persona real que pase por la calle para corroborar que nada se va a perder.

J. I. Carranza

Mural, 6 de noviembre de 2022

-

Una hora

A todo se acostumbra uno, menos a no comer. Y, como lo demuestra la inconformidad recurrente en México a lo largo de más de un cuarto de siglo, la otra excepción es el horario de verano. Un compatriota pudo nacer en el sexenio de Zedillo, empezar a ir a la escuela en el de Fox, conseguir su primera chamba en el de Calderón o en el de Peña Nieto, hallar con quién reproducirse al arrancar el que ahora transcurre y tener a su primer vástago la semana pasada, y entre todas sus peripecias habrá vivido dos momentos, cada año, desde que tuvo uso de razón, para quejarse y mentar madres y sacarse de onda y desvelarse imprudentemente o desmañanarse o dormir de más y llegar tarde: ¡maldito cambio de horario!

Nunca dejamos de vernos sobresaltados y atarantados por esa hora de más y esa hora de menos, ni siquiera por el hecho de que, desde hace unos años, los relojes en el celular, en la compu y en otros muchos aparatos que presiden nuestra existencia se cambien solos (la tecnología no nos considera suficientemente confiables: por eso un día nos va a exterminar). No sé si haya modelos más modernos de microondas que también lo hagan, pero en el que tenemos en casa, ya bastante vetusto, hay que introducir la nueva hora manualmente; yo temo siempre ese momento, pues jamás recuerdo dónde picarle, y así la cocina puede quedarse en un huso horario distinto durante varios días, con el desconcierto consecuente. En estos veintiséis años, las primeras semanas de noches abreviadas y mañanas adelantadas fueron siempre aborrecibles, y las últimas, ya en octubre, todavía más, con la detestable impresión de salir de casa queriendo encontrarse con el nuevo día y hallándose más bien con la noche renuente a irse: las estrellas brillando en el cielo, el frío alevoso de la madrugada, los gatos furtivos buscando qué hacer con lo que queda de oscuridad, la sensación de estar uno tonto por haberse levantado a una hora malsana.

Naturalmente, siempre hay gente para todo, y sin duda habrá quienes adoren esa experiencia y ahora la vayan a extrañar. Quiero aclarar, en este punto, que las implicaciones macroeconómicas del fin del horario de verano en México me resultan una materia más bien esotérica e impenetrable, máxime cuando llegan filtradas por las conveniencias políticas de los funcionarios en turno. Si el país gana o pierde con esta medida es un asunto, creo yo, que jamás podremos saber a ciencia cierta porque el que nos lo va contar es Manuel Bartlett. Así que más bien me interesan las repercusiones que haya en las vidas de las personas, entre ellas, por ejemplo, las alteraciones del estado de ánimo nacional, que de seguro va a mejorar, quiero creer, gracias a que vamos a ir más al ritmo del solecito.

La humanidad se divide en tres sectores irreconciliables: quienes debemos madrugar por necesidad, quienes no madrugan (porque no tienen necesidad) y quienes madrugan por gusto (sobre estos últimos, no hay mucho más que agregar a lo que observó Jorge Ibargüengoitia: «levantarse temprano no sólo es muy desagradable, sino completamente idiota. [Quienes madrugan] llegan a los sesenta como jóvenes, dando brinquitos y mueren de sesenta y uno, víctimas de una trombosis cuádruple»). Los que estamos obligados a abandonar la cama antes de que a ella le parezca bien nos resignamos con la ilusión de que algún día ya no hará falta y podremos seguir echados hasta que el colchón nos pique. Esta fatalidad se ve agravada por la imposición de un horario que obedece, únicamente, a razones monetarias, con el defecto de que nunca veremos recompensado nuestro sacrificio con unas monedas de más. Leo en la Wikipedia que habría sido Benjamin Franklin el primero al que se le ocurrió que había que hacer algo para que la gente se levantara más temprano a fin de que el día rindiera más. Pero Franklin sólo pretendía impulsar un cambio en las costumbres; tuvo que llegar un ricachón inglés, William Willett, al que no le parecía que el día se terminara sin que él hubiera acabado de jugar su partido de golf, así que se empeñó en recorrer las horas, cosa que finalmente ocurrió por primera vez en Alemania en 1916.

«Irse temprano a la cama, / levantarse temprano, / hace al hombre saludable, rico y sabio», es una cancioncilla odiosa atribuida a Franklin. El grupo de rock Morphine mejoró la letra: «Irse temprano a la cama, / levantarse temprano, / hace a un hombre o a una mujer perderse de la vida nocturna». Creo que es algo en lo que poco se piensa: el horario de verano supuestamente alarga los días, pero también abrevia las noches, mutilando también así la vida que las llena y las aprovecha. ¿Se toman en cuenta las necesidades de los trasnochados y los insomnes, de los desvelados y los que preferimos la expansión del silencio nocturno para hacer lo que el bullicio del día, por muy soleado que sea, nos impide porque nos aturde? ¿Qué hora es ahora? A mí me gustaba —y lo digo usando este tiempo verbal porque ya no va a pasar más—, cada que cambiaba el horario, jugar a prolongar el extrañamiento cuanto fuera posible: «Son las diez, pero en realidad son las once», o «Ya son las cuatro, pero lo cierto es que son las tres». Esta hora, que ahora hemos recuperado supuestamente para siempre (mientras no llegue otro ocurrente y lo eche todo para atrás), ¿en qué será bueno emplearla?

J. I. Carranza

Mural, 30 de octubre de 2022.

-

Balaceras

Habrá, seguramente, aproximaciones posibles siempre que se tengan en cuenta numerosos factores, incluidas las oleadas de exacerbación de la violencia atribuible a la actuación de los criminales y la ineptitud o la colusión de los gobernantes en turno; también contarán, quizá, los flujos de los capitales que genera el imperio de la ilegalidad, así como la depravación moral de la sociedad que se beneficia de tales flujos o no quiere verse perjudicada si llegan a estancarse. Y la pura mala suerte, desde luego. Pero lo cierto es que no pueden determinarse con absoluta precisión las probabilidades de verse en medio de una balacera, en los tiempos que corren, en una ciudad como Guadalajara. (Tal vez esa incertidumbre, paradójicamente, sea lo que todavía nos permite salir a la calle y hacer nuestra vida, jugárnosla: mientras nada nos asegure que nos va a tocar…).

No obstante, sí hay dos cosas indudables. La primera es que esas probabilidades son más elevadas hoy que antes. (¿Y cuándo es antes? Hace tres años, hace nueve, hace veinte, o ayer mismo: cada día es más peligroso que el anterior, a pesar de los infundados alardes de mejoría que los gobernantes prefieren antes que reconocer cómo cada día empeora la inseguridad, para actuar en consecuencia). La segunda, que ya no tiene sentido pensar que la posibilidad de vivir un tiroteo esté determinada por el rumbo donde uno se mueve. Antes, nos gusta creer a los tapatíos, siempre añorantes de las demarcaciones que impuso a la ciudad nuestro inveterado clasismo, había zonas más confiables que otras. Nunca ha sido así del todo, pero eso nos brindaba cierta tranquilidad. Ahora es ridículo suponerlo. Si alguna forma de desigualdad ha quedado abolida en esta sociedad lamentable ha sido la de la violencia y del miedo.

Lo anterior no quita, dicho sea de paso, que sigamos empeñados en creer que hay rumbos y personas que valen menos que otros, y lo demuestra la atención desproporcionada que los medios y las redes brindaron a los hechos del viernes según los lugares donde se produjeron. Las balaceras de Acueducto y Providencia pronto ganaron resonancia nacional, consternaron a medio mundo, la segunda incluso mereció un par de tuits del gobernador (pobre, tuvo que distraerse de organizar el show de Checo Pérez, que lo tiene tan alborozado). En cambio, otra balacera (y hubo más, como siempre hay más todos los días), pocas horas después de aquéllas, sucedió en Talpita… y ya prácticamente nadie le prestó atención. Como suele pasar en esta ciudad desalmada si los muertos y los heridos caen en donde se cree que es más normal que caigan.

En todo caso, no es desdeñable en absoluto, por el solo hecho de vivir aquí, la eventualidad de oír disparos y gritos, ver gente corriendo, tener que tirarse al piso, temer por la propia vida y la de quienes estén con uno, tratar de cubrir a los niños, verse despojado del coche, bajar a toda prisa del camión que ya están rociando con gasolina, recibir una bala perdida. Y conviene tomar precauciones. ¿Cuáles? Es difícil decirlo. En esta misma semana, circularon dos videos que ayudan a hacerse una idea de lo delirante de esta realidad: en el primero, un profesor de primaria organizaba un simulacro de tiroteo con sus alumnos —y luego fue sancionado porque supuestamente así les infligía a los niños un estrés dañoso—; en el segundo video, una profesora, también de primaria, resguardaba a sus estudiantes durante una balacera y les ayudaba a conservar la calma. ¿Llegará el día en que, así como hay carteles en lugares públicos que indican qué hacer en caso de sismo o de huracán, haya otros que enseñen los pasos a seguir si se sueltan los fregadazos?

Acaso en nombre de ideales como la igualdad y la fraternidad (y creo que en una sociedad como la mexicana también tiene que ver la noción de caridad cristiana), a lo largo de generaciones se nos ha enseñado —o se ha tratado de enseñarnos— a no juzgar por las impresiones primeras. El aspecto de las personas, por ejemplo. También estamos muy condicionados, tal vez en nombre del elemental respeto al derecho ajeno, a no prestar demasiada atención a los comportamientos de las personas, mientras no sean ostensiblemente agresivos o preocupantes por cualquier motivo. Y, en principio, estas consideraciones ciertamente son antídotos indispensables contra el prejuicio y la discriminación, razón por la cual ojalá nunca dejemos de practicarlas. Sin embargo, en una circunstancia atroz como la que vivimos, concretamente en esta ciudad asolada por la inseguridad, el miedo, en la que de un momento a otro podemos hallarnos absolutamente indefensos, sí conviene activar un sistema de alertas ante los indicios de peligro: quién llega, qué hace, en qué viene, cómo anda, con quiénes está, como se mueve, qué dice, cómo se ve, qué está pasando alrededor, qué se puede esperar, dónde están los guaruras, dónde están las cámaras, hace cuánto que no pasa una patrulla, etcétera.

¿Nos vamos a ir haciendo cada vez más paranoicos? Quizá, pero mejor eso que ingenuos y desprevenidos. Hemos aprendido que es incorrecto dejarse guiar por las apariencias, pero en una ciudad como Guadalajara —y como tantas otras de este país tiroteado, desvalido, en el que nada prospera como la impunidad—, las apariencias engañan cada vez menos. Y algo tenemos que hacer.

J. I. Carranza

Mural, 23 de octubre de 2022.

-

Cool

Leí el breve artículo donde una colaboradora de Time Out celebra algunos atractivos de la Colonia Americana, básicamente bares, cafés, galerías y la plaza del Expiatorio. También menciona las artesanías que se venden en el camellón de Chapultepec, más bares, y finalmente el Festival Internacional de Cine (razón por la que recomienda venir en marzo). Son tres párrafos rápidos, entusiastas, surtidos con hipervínculos para que el lector complete la información visitando las páginas web de los lugares descritos. El artículo encabeza el listado que la publicación hizo con los 51 vecindarios más cool en el mundo. No se dice explícitamente —no queda claro si los vecindarios están presentados en orden de importancia—, pero, al figurar con el número 1, lo que se entiende es que la Americana está por encima de todos los demás (el número 51 es una colonia de Puerto Vallarta, pero esa distinción ya nadie la peló).

En la introducción del listado, los editores de Time Out explican que, como cada año, encuestaron a miles de habitantes de ciudades de todo el mundo, y que combinaron los resultados con «aportaciones de expertos de nuestra red global de editores y escritores locales». El término cool es algo problemático, estaremos de acuerdo: suele traducirse al español como «genial», pero no es precisamente eso. ¿«Chido» sirve? ¿«Padrísimo»? ¿«Chingón»? No lo creo: tal vez no dispongamos de un equivalente exacto, y, sin embargo, me parece que no es muy difícil hacerse una idea de lo que significa. Con todo, se agradece que los editores precisen qué fue lo que se propusieron identificar: lugares «increíbles», propicios para la cultura y el ocio, con vida animada, accesibles, etcétera. Al final afirman: «Son excelentes áreas para vivir, visitar y quedarse. Son lugares que mezclan lo mejor de la vieja y la nueva escuela. Los lugareños los aman, y tú también lo harás».

Evidentemente, ni los editores ni la redactora del artículo se han resbalado nunca al pisar una vomitada afuera de una cantina en Chapultepec.

Lo cierto es que no tengo razones valederas para objetar las recomendaciones del artículo: para empezar, no conozco la mayor parte de los antros que mienta (lo siento, ya jamás voy a conocer nada parecido: si algún sentido tiene envejecer es dejar de correr el riesgo de meterse a cualquier pocilga). Pero, además, creo que fue escrito con sincera admiración, a partir de los méritos que la redactora le encontró a la Americana. Después de todo, las guías de viaje se hacen así, centrándose en lo bonito, lo divertido, lo que le resulta asombroso al explorador. Al consultar una guía, un turista quiere encontrar resúmenes emocionantes que le faciliten dar con los puntos más interesantes del lugar, para conocerlos en el tiempo limitado de que dispone y de acuerdo con su presupuesto. Una reseña como ésta no es una valoración crítica que contemple aspectos históricos, sociológicos, económicos, etcétera. Y, ultimadamente, el periodismo que se ocupa del ocio (viajes, gastronomía, diversión) tiene un amplio margen para fabricar ilusiones con la materia prima que le suministra la realidad. No mentiras, quiero ser claro; pero sí anhelos, ensoñaciones, fantasías. Así que creo que la elección de Time Out no es atacable, ni mucho menos. ¿Habrá habido, como se ha dicho, un «cabildeo» por parte de empresarios y funcionarios con intereses en la zona para conseguir la mención tan honrosa en este ranking? No creo que vayamos a saberlo, pero tampoco importa demasiado: a fin de cuentas, si fuera el caso, hay estrategias de promoción turística más torpes y menos redituables, como pegarle calcomanías con el nombre de Jalisco al casco de Checo Pérez.

Lo que sí es preocupante es lo que puedan hacer —o dejar de hacer— quienes se cuelgan este «logro», empezando por el Alcalde Lemus (tan cool, él), a quien le encantan estos alardes, que siempre aprovecha en favor de su propio prestigio. Cuando cundió la noticia de que la Colonia Americana era considerada como poco menos que el paraíso en la Tierra, la reacción natural de los tapatíos fue descreer y burlarnos. ¿Con la inseguridad imperante, tanta robadera y tanta matadera? (Se vería rara en Time Out una foto de la Glorieta de los Desaparecidos). ¿Con los cerros de basura, el desmadre insoportable, las rentas de locos, la imparable gentrificación, la proliferación de torres estúpidas y vacías, el abandono desvergonzado de la infraestructura, la constante destrucción del patrimonio arquitectónico, con tanto maldito tráfico y contaminación…? Que, de un tiempo para acá, hayan brotado por doquier cafecitos pretensiosos con meseros mamilas no compensa todo eso. Así que no nos lo íbamos a tomar en serio.

Pero el peligro es que esta declaratoria sirva como pretexto para que se deje de trabajar en la mejoría de las condiciones de vida de la zona… y de toda la ciudad, de una vez: si ya Guadalajara puede presumir que tiene la colonia más maravillosa de la galaxia, ¿de qué nos quejamos? Con semejantes porras, los políticos pueden sacudirse las manos, decir «¡Misión cumplida!», desentenderse y pasar a otras cosas (por ejemplo, su propia carrera), con lo que ello puede repercutir en la asignación de recursos y la vigilancia de que se haga todo lo que hace falta y siempre urge —y que a lo mejor no es tan cool.

J. I. Carranza

Mural, 16 de octubre de 2022.

-

David

El último artículo que David Huerta escribió para el periódico El Universal, y que envió a su editor un día antes de morir, era la alegre celebración de un nuevo libro sobre la poesía de Luis de Góngora, a quien tenía como referente principalísimo: «En opinión de unos cuantos lectores, entre los que me cuento, leer los poemas del cordobés Luis de Góngora y Argote (1561-1627) es una de las experiencias por las que la vida vale la pena de ser vivida». El penúltimo artículo, publicado en el mismo periódico el 22 de septiembre, fue una encendida defensa del escritor Guillermo Sheridan, vilipendiado por la rabia del Presidente de la República. «Unhombre poderoso», escribió entonces el poeta, «se afana en insultar y descalificar a un individuo cuyo solo instrumento de trabajo, la pluma proverbial, no debería molestarlo en absoluto».

Creo que las motivaciones de uno y otro artículo sirven bien para resumir el talante de David: por una parte, el valor supremo que concedía a la poesía como la inteligencia mejor de lo que somos y lo que hacemos aquí; por otra, la necesidad irrenunciable de pronunciarse ante los excesos del poder. En ambas caras de la misma moneda vital están las palabras, y para qué nos sirven quedó expuesto, de modo conmovedor y memorable, en el discurso de David al recibir el Premio FIL en 2019, titulado «El mejor poema del mundo». Dijo entonces de la poesía que es «espejo de todo contrapoder»; del poema, que es «el opuesto perfecto del obtuso, lerdo y estéril monólogo del poder»; del arte, recordando a Joseph Conrad, que su propósito es «hacerle la más alta justicia al universo visible, iluminando la verdad diversa que subyace en cada fenómeno, en cada presencia. Justicia, ley: en el centro, el brillo fecundo de la verdad».

(Caigo en la cuenta de que éste es uno de los artículos que más trabajo me han costado; lo he empezado y deshecho varias veces, estoy seguro de que no he dado con el tono que quiero —e ignoro cuál podría ser ese tono—, me asedia el temor de no hacerle justicia a David y me pregunto, después de todo, qué necesidad hay de mis palabras luego de las muchas con que muchos, apenas se supo de su muerte, se sintieron llamados a expresar el inesperado sentimiento de orfandad que se cernió sobre nuestros días. ¡Qué cantidad de vidas tocó David, cuánta gratitud y añoranza! Y qué impresionante pensar en todos los amigos que lo somos gracias, principalmente, a la intermediación de este hombre que pasó por nuestras vidas, tal vez como profesor, como editor, como lector… Pero, bueno, espero que unas palabras más alentadas por esta gratitud no estorben, y me anima pensar que David, con su generosidad inmensa, sabría disculpar mis vacilaciones).

Admirable en los caminos que supo abrir para la poesía —la que él escribió, una obra capital en el orbe de habla hispana, pero también la que nos dio a entender a través de sus ensayos y en el prolongado ejercicio de su magisterio—, David Huerta fue también ejemplar en el cumplimiento de la responsabilidad cívica que asumió desde muy joven, como combatiente de primera línea y como voz de las causas que más importan y urgen —entre el 68 y Ayotzinapa, y hasta ahora, firme y valiente al plantarle cara a la farsa siniestra que, desde Palacio Nacional, nos acerca cada vez más el abismo.

Estos días he estado recordando una muestra de la singular forma de resistencia o disidencia que le tocó en suerte, cuando tácitamente se volvió un poeta proscrito por el régimen, ese régimen que David pronto había empezado a criticar apenas iba mostrando su cara real: justo en aquella edición de la FIL en que recibió el premio, me di una vuelta por el stand del Fondo de Cultura Económica, institución ya para entonces obsequiada al capricho del comisario encargado de destrozarlo (es voluntad del régimen que no quede rastro del pasado adversario, aun cuando ello suponga llevarse entre las patas una institución señera de la cultura mexicana, como ha venido sucediendo con el Fondo). Al contrario de lo que me imaginé, no estaban a la vista los dos magníficos volúmenes de La mancha en el espejo, la reunión de los poemas que David escribió entre 1972 y 2011; pero al fin los hallé, arrumbados en un rincón, con lo que me pareció desdén o saña. La poesía del autor laureado en la Feria se había ocultado del alcance de sus lectores. Y no creo que fuera casualidad.

(Veo, también, que me acerco a las líneas finales y quedo sin decir mucho de lo que querría: tal vez me lo ha impedido la tristeza, o bien el estupor de no saber qué hacer con esta ausencia. Recuerdos maravillados de conversaciones, sobre todo, en Guanajuato, en Taxco, en la Ciudad de México, aquí mismo. Y, siempre, en esas conversaciones, lecciones imprescriptibles: de literatura, de amistad, de entereza moral ante la injusticia y, más que de repudio a la estupidez, de búsqueda de la belleza, de la sabiduría, de la felicidad y del amor. Y el aprendizaje sostenido en la lectura de sus libros: ahora mismo tengo al lado Las hojas, que reúne los ensayos que mensualmente publicó, a lo largo de diez años, en la Revista de la Universidad de México, acaso el acceso óptimo a su comprensión de la poesía. Pero ahora debo terminar, de cualquier modo, así que lo hago sólo declarando: qué fortuna haber estado en su órbita).

J. I. Carranza

Mural, 9 de octubre de 2022.

-

Una de Chico Che

«¿Por qué no pones la de Chico Che?», pidió el Presidente, para redondear con una canción de su paisano el reconocimiento de los numerosos males que lo aquejan. Se refería a la pieza «Que no me quiso el Ejército», donde —como el mismo Presidente tuvo el primor de explicar— el cantante describe todas las dolencias que le impidieron alistarse como soldado. La canción, desde luego, pronto sonó por todo lo ancho del Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, mientras en la pantallota se proyectaba la imagen del músico de los lentes oscuros y el eterno overol. (Un amigo me contó, yo no lo vi y cómo lo lamento, que una vez se encontró a Chico Che de paseo en Plaza del Sol, con su atuendo característico, pero además armado con un bat, supongo que para espantarse a los fans encimosos y jodones). Extrañamente, el Presidente, tan afecto al ritmo pegadizo del autor de «¡Uy, qué miedo!» (pieza que López Obrador dedicó recientemente a su homólogo Joe Biden), no baila. ¿Se aguanta? Porque se ve como que le dan ganas. Al menos podría mover la patita. Pero no, ni tampoco tararea: nomás se ríe mientras la canción transcurre de principio a fin —no es tacaño, el Presidente: nada de que nomás una probadita y seguimos donde nos quedamos; al contrario, ahora nos la chutamos hasta que se termine—. Se ríe y mira a su público, complacido.

Dicho sea de paso, Chico Che se sirvió muy bien de la realidad nacional para sus creaciones, empezando por el nombre de su grupo, La Crisis, cifra inmejorable de los años en que puso a bailar al país (los ochenta, principalmente). Su repertorio fue nutrido por algunos de los fenómenos más emblemáticos de su tiempo: sismos, elecciones, desigualdad y rencor social («Quén pompó»), las fechorías del Negro Durazo, etcétera, amén de las predecibles composiciones alusivas a las relaciones amorosas, sus embelesamientos, sus alegrías y sus decepciones («¿De quén chon?»). Así que hay justicia poética en el hecho de que hoy, a más de treinta años de su muerte, el Presidente se empeñe en volverlo la banda sonora de su ideario y de su paso por la Historia. Mejor eso que Silvio Rodríguez o inmundicias similares.

Creo que, más allá de las impresiones primeras que suelen activar estas aparentes ocurrencias del Presidente, vale la pena detenerse en el significado de su risa, de esa risa que le da cada que sale con una payasada como la de antier. Yo tengo muy presente, por ejemplo, el día en que, de la nada, en una «mañanera» se puso a recordar a Jorge Arvizu, «El Tata» (leal partidario suyo al que considera ejemplar), y luego se acordó de que suya había sido la voz de Benito Bodoque, el personaje de Don Gato y su Pandilla, y de repente, con expresión alegre y evidentemente inspirado, pidió: «A ver si no está Benito…». Y entonces le proyectaron un pedacito de la caricatura, y él divertidísimo, risa y risa, como esta vez, cuando aprovechó la ocasión para terminar de minimizar las revelaciones de su precario estado de salud debidas al hackeo espectacular que sufrió la Sedena. ¿Es mero afán de distracción lo que se propone el Presidente?

Una primera consideración de esa risa podría apuntar a la instrumentalización del humor como señal de inocencia o de integridad moral. Al reír, el hombre que nuestro deficiente entendimiento de la democracia hace creer que está al mando de la nación, aprovecha, con astucia, la imagen de individuo bienhumorado y despreocupado que, precisamente, se permite reír porque no encuentra obstáculo para ello. Dicho de otra forma: que el presidente salga con una payasada sucede porque sabe bien —o al menos intuye con puntería— que esa imagen suya comunica que nada puede estar tan mal, en este presente, como para no consentirse al menos algún momentito de chacoteo. «Vean cómo me río», podría estar pensando, o al menos entreviéndolo al aquilatar sobre la marcha las implicaciones de cada gesto y cada movimiento de su conducta, «riamos juntos, pues las cosas no son tan graves; si yo, que soy el Presidente, y por lo tanto el primero que debería preocuparse, me doy la oportunidad de reír, eso quiere decir que las circunstancias no están tan descompuestas como querrían hacer creer nuestros adversarios…».

Se trató de un momento divertido, qué duda cabe, y lo fue más debido a su inadecuación respecto a la seriedad de lo que se venía tratando: la exhibición de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la Sedena, la revelación de que el Presidente es un costal de achaques que lo han tenido alguna vez al borde de la tumba. Comediante consumado, el Presidente tiene el don de la importunidad, una desfachatez admirable, y además un conocimiento profundo de su audiencia: se apoya en materiales que no fallan, frutos imperecederos del ingenio cómico naturalmente reconocibles por el público mexicano de dos o tres generaciones.

Pero esa risa suya quiere, además, ser la risa de los probos, de los justos, de los que se saben triunfantes sobre el enemigo, intocados por la depravación que los rodea. Es una risa que pretende lucir desprovista de agresividad y emitida sin dobleces, y que busca ser apreciada como prueba inequívoca de virtud: el Presidente puede reírse, estando las cosas como están, porque está más allá de todo mal. La risa de quien necesita hacer ver que tiene la conciencia limpia.

J. I. Carranza

Mural, 2 de octubre de 2022.

-

El escritorio

¿Importa que sea un desbarajuste el escritorio donde trabaja el Presidente? No, no importa. Aunque las razones de que se mostrara ese espacio, así como las reacciones que buscaba provocar esa imagen, sí revisten algún interés para continuar completando, en la medida de lo posible, la comprensión de este tiempo disparatado.

Pero vayamos por partes. Todo empezó con alguno de los temblores que hay todos los días en este país espantado (¿Cuántos llevamos? Yo ya perdí la cuenta: estuvo el del 19 de septiembre, que a todo mundo sobrecogió porque la fecha fatídica le imprimió un carácter más aterrador, por lo inverosímil: no nomás corremos el riesgo de morir aplastados, sino además todo parece indicar que los dioses nos odian. Luego hubo otro, ¿el miércoles? Más o menos a la misma hora, creo recordar, pero sólo lo creo porque también hubo uno más, ¿el viernes?, ¡y otro u otros dos alguna madrugada de éstas, cuando despertamos porque la cama se zangoloteaba y tuvimos que ver —vernos— a todos los vecinos en pijama y en calzones! ¿Y ya, fueron todos?). Acaso porque creen que así conviene a su prestigio, o bien porque temen que todo mundo sospecha siempre de su holgazanería y su incapacidad de respuesta, a los políticos siempre les ha encantado salir retratados, dizque casual u oportunamente, en actitud de estar trabajando. López Portillo, por ejemplo, se llenaba a propósito las botas de lodo cuando iba a inaugurar una obra, y salía sudoroso y con las patillas despeinadas, como si él hubiera cargado los costales de cemento. O hay una foto de Lázaro Cárdenas metido en un chiquero, rodeado de puercos, como si estuviera escogiendo uno para las carnitas de ese día. Bueno, pues especialmente en casos de emergencia, no basta con saber qué órdenes da el Presidente, sino que además hay que verlo supuestamente dando esas órdenes. Así que eso quiso: una foto como Hombre al Mando.

Y la foto lo mostraba en un rincón tilichento, desordenado, incómodo (no se ve que pueda estirar las patas a gusto), con varios elementos llamativos —ni modo, es el Presidente, uno se imaginaría que hay en Palacio al menos alguien que sacude o levanta los vasos para lavarlos, alguien que riega las plantitas—: papeles y libros amontonados, una computadora de color exótico con post-its pegados (o sea que no sabe usarla), alguna artesanía, un retrato de Madero, una jícara… Pronto, al difundirse esa imagen, los leales defensores de López Obrador adujeron, y con razón, que siempre ha habido espíritus ilustres que no se distinguen precisamente por pulcros y cuyos espacios de trabajo son caóticos: Einstein sentado detrás de una montaña de papeles, o Monsiváis en su muladar de libros, periódicos y gatos, con el sillón destripado. Un paseo por Pinterest puede brindar incontables ejemplos más. Y habría que pensar, también, en lo que cada quien tiene y hace. Yo, por ejemplo, no tengo cara para criticar al Presidente si en mi escritorio hay un cerro de libros que debieron volver a sus libreros hace meses, además de los ceniceros sin vaciar en varios días, una revoltura de papeles, cuadernos, lápices sin punta, marcadores secos, plumas inservibles, cables, clips, moneditas, por lo general la taza del café del día anterior… (También en Pinterest he ido haciendo una colección de imágenes de escritorios ordenados: algún día me lo propondré en serio).

Ahora bien: lo cierto es que, al tratarse de espacios privados, necesariamente hay una correspondencia entre su configuración y lo que hay en la cabeza de quienes los habitan. En el caso del escritorio de López Obrador, por ejemplo, parece significativo que tenga al menos tres reproducciones de sí mismo rodeándolo: dos fotos y un monito. Pero, más allá de eso, también es cierto que lo que se ve no revela nada sorprendente ni nuevo: los libros y los papeles hacinados se parecen mucho a sus improvisaciones discursivas en las «mañaneras», cuando brinca de un asunto a otro, trae a cuento datos históricos —que muchas veces no vienen a cuento—, se acuerda de alguna anécdota, suelta algún chiste rancio y sin gracia o algún sarcasmo o algún refrán… Vamos, que así como ese despacho desorganizado, empolvado, lleno de cosas inútiles, sin gusto, tristón, ha de estar amueblada la cabecita del Presidente. Pero eso ya lo sabíamos.

No importa, pues, lo que se ve en la foto. Pero sí importa que parezca importar. Quiero decir: entre tantos y tan acuciantes asuntos de la vida del país, la exhibición de lo que políticos y funcionarios hacen busca concitar nuestra atención siempre y sólo en beneficio de su proyección mediática, y aunque esto no es en absoluto nuevo, sí es de temerse que estará ocurriendo cada vez más. Trátese de Marcelo Ebrard poniendo a bailar a Evo Morales, de Claudia Sheinbaum cantando porquerías o de Enrique Alfaro dizque yendo a visitar al Papa (¡válgame!), el imperio de la frivolidad se expande formidablemente a través de redes y medios que antes no había. Y eso es garantía de que estaremos ocupándonos cada vez menos de lo verdaderamente urgente, grave, alarmante o fundamental. Ahora mismo dudo si este artículo a partir del desmadre que tiene López Obrador en su escritorio es justificable o prescindible.

Creo que será mejor que agarre el plumero y me ponga a sacudir y a arreglar tantito mi propio escritorio.

Mural, 25 de septiembre de 2022.

-

De fantasmas

No llegué a conocer al tío Haro. Murió dos años antes de que yo naciera, y sólo dispongo de una fotografía donde aparece con un traje oscuro, sentado, con expresión de azoro cansado o de aturdimiento. Su rostro recuerda el de los últimos tiempos de John Huston, pero con el pelo negro y sin barba, y el peso de los hombros y la boca entreabierta sugieren un abatimiento irreversible. Tengo también un puñado de anécdotas en las que figura avejentado por el Parkinson, como un comerciante mezquino (vendía medicinas, y tenía la costumbre de remover una gragea de cada tubo para rellenar otros y sacar así más ganancia) o como un marido celoso. Su semblanza triste la redondea el hecho de que no podía tener hijos, cosa que lo amargaba. El vacío del que procedía —nadie sabe de dónde era, cómo conoció a mi tía, por qué se casaron— se comunica con el vacío en el que reingresó a su muerte: poco menos de un año después, mi tía se casó con un hombre alegre y entrañable, tuvieron dos hijos, no hizo falta que del tío Haro quedara más que el olvido y aquella fotografía en blanco y negro, que no sé por qué conservo.

No llegué a conocer al tío Haro, pero a menudo me encuentro con él. En la calle, haciendo fila en el banco, en un café.

Para desdicha de nuestra imaginación, es tan fácil creer en fantasmas como dejar de creer. Aunque toda aparición sea susceptible de explicarse, podemos preferir la versión sobrenatural. Pero también podemos colocarnos del otro lado de la credulidad: todo quedará claro una vez encajadas las causas. Nuestra imaginación se encuentra sujeta a la voluntad, y eso empobrece la calidad de nuestras estupefacciones, a la vez que quita mérito a toda agudeza racional que pongamos en práctica para evitarlas.

En el fantasma del tío Haro he elegido creer y no creer al mismo tiempo. Encuentro improcedente la posibilidad de la metempsicosis, porque es absurdo que un alma escoja para seguir deambulando un recipiente idéntico al que ha abandonado, y en especial un recipiente como éste, igual de flaco y desgarbado y deslucido que el original, un cuerpo que es permanente desplome, al que el traje le pesa tanto como el ánimo. Una transmigración así sólo podría ser un castigo, y ante la desolación que nimba la foto del tío Haro pienso que ya tuvo suficiente con lo que pagó en vida —si algo correspondía que pagara, no soy quién para saberlo—. ¿O será que sólo decidió omitirse de la existencia que llevaba? Al modo de Wakefield, el protagonista del cuento de Hawthorne: un hombre que abandona su vida, se muda a una calle de distancia y observa desde ahí cómo aquella vida transcurre sin él. En el caso del tío Haro, esa conjetura está estorbada por el problema de la edad: de tratarse del mismo hombre, debería tener unos ciento diez años, y no los sesenta que aparenta. No obstante, creo en él como fantasma. No tengo más remedio. Ayer volví a verlo: las manos en los bolsillos, a paso calmo, como impulsado por su propio desaliento.

Al lado de esta certidumbre ocupa su lugar la contraria, acorde al orden natural de las cosas: todo consiste en un parecido asombroso entre dos hombres separados por el tiempo y por la muerte de uno de ellos. Estamos sobrados de razones para todo, aunque a veces parezcan escasear bastará algo de empecinamiento para dar con ellas, pero por lo general vienen ya envueltas taimadamente en nuestros desconciertos y nuestros estupores: sólo hay que esperar a que éstos se disipen. De acuerdo: el hombre en el que he creído reconocer al tío Haro es apenas la reproducción fiel de éste. Pero ¿por qué se repitieron precisamente estos rasgos, esta complexión, este aire vencido e incluso este atuendo? Ambos con esa expresión vagamente perpleja de quien está siempre en retirada, borrándose, sin saber muy bien qué deja atrás.

El hombre que ayer vi cuando salía de un Oxxo no envejece. De ser un fantasma, no hay mayor misterio: habrá de conservar el mismo aspecto hasta el final de los tiempos, o hasta que prescriban las cuentas pendientes que no lo dejan irse. Pero, si no lo es, ¿por qué no ha sufrido ningún deterioro? No sé gran cosa de vampiros, pero que ande a plena luz del día desaconseja esa explicación; además, alguna vez lo he visto entrar al templo de La Soledad. Siempre solo, quizá sea un solterón o un viudo, o simplemente un individuo inepto para sostener vínculos. Sospecho que vive en una casona del rumbo. No lo he visto salir de ahí, pero no me extrañaría: como si la casa, por las mañanas, lo produjera, y en las noches lo admitiera de regreso para hacerlo desaparecer. Debe de ser rico, o al menos estar lo bastante desahogado como para permitirse los paseos largos y los largos ratos sin hacer nada en el café. Confieso que he llegado a seguirlo de cerca para detectar algún temblor que delate el Parkinson: sin resultados.

Yo entiendo que, al hallarse así anclado en sí mismo, este hombre termina de ser idéntico al tío Haro (o termina de ser él) porque los dos están fuera del ilusorio presente. El tiempo constantemente está deteniéndose, sólo que no siempre sabemos percatarnos. Lo demuestra la fotografía del tío Haro y su reproducción ambulante, este hombre del que únicamente puede decirse que está vivo porque anda por la calle, a salvo ambos de que el tiempo prosiga y se los lleve.

Mural, 18 de septiembre de 2022.

-

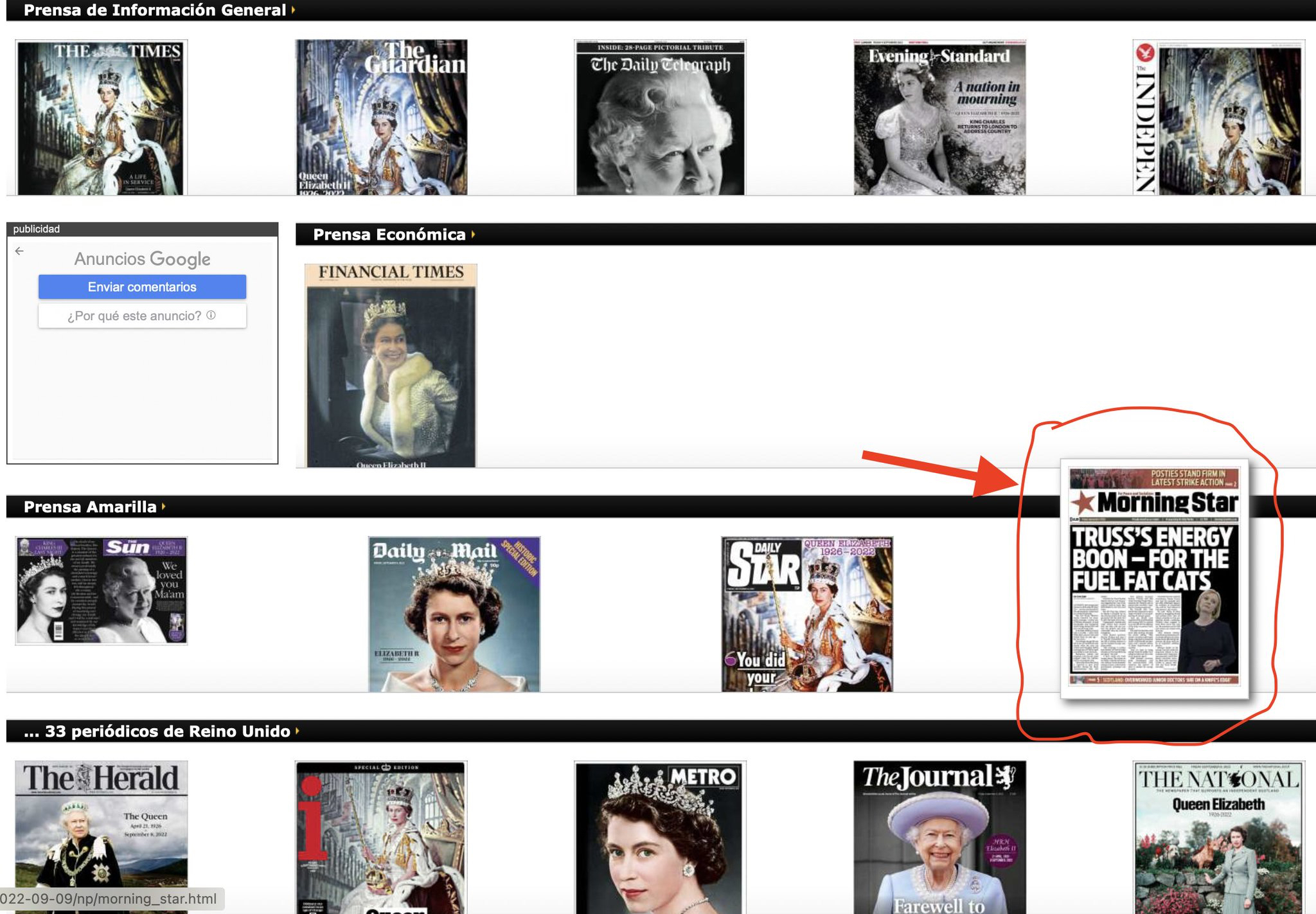

Fascinación

«Los comunistas británicos han llamado a la abolición de todos los poderes e instituciones de la monarquía tras la muerte de la reina». Un poco hastiado de navegar en el mar de lamentaciones monocordes que inundó la prensa internacional desde el mediodía del jueves, el viernes por la mañana di con la edición del Morning Star, periódico rojísimo de Londres que funciona como una cooperativa sostenida por sus lectores («No puedes comprar una revolución, pero puedes apoyar al único diario británico que lucha por una»). Desde luego, su portada omitió toda alusión a la muerte de Isabel II y prefirió destacar como contenido principal una acuciosa e implacable crítica a la política energética de la nueva primera ministra, Liz Truss. Adentro, sin embargo, estaba esa nota que empecé citando: «En una declaración, el Partido Comunista ha dicho que Elizabeth Windsor murió “dejando el reino que gobernó más pobre, con mayores disparidades en riqueza e ingresos, especulación obscena y evasión de impuestos, y con sus agresivas actividades imperialistas en pleno desarrollo, incluida una guerra por el poder en Europa”».

Luego, por no dejar, fui a asomarme al sitio web de Granma, el legendario órgano del Partido Comunista Cubano, que informaba: «Decreta el Presidente de la República duelo oficial en Cuba».

Por súbita que fuera, no puede decirse que la muerte en Balmoral haya sido inesperada. Que se lo pregunten al nuevo rey, que habrá pasado bastantes añitos frotándose las manos (¿qué le pasa en las manos, por cierto, que tiene los dedos tan alarmantemente hinchados? ¿Está enfermo, o es el fruto de nunca haber usado esas reales manos para ningún trabajo?). No obstante, resulta asombroso el efecto de esquizofrenia global que se desencadenó, dividiendo tajantemente al mundo entre quienes se entregaron a la lloradera y quienes aprovecharon la ocasión para cobrar viejas cuentas. Con razones o sin ellas, unos y otros, pero de modo incontenible en ambos sentidos. ¿Tan querida y tan odiada era y es la soberana finada? No parece seguro: más bien es que se le ocurrió morirse en el tiempo de las comunicaciones vertiginosas, cuando cualquiera con una conexión al alcance se siente llamado a manifestar enseguida su estridente sentir.

Entre la locutora de una estación de radio en México que se puso a moquear al aire, estorbada por la conmoción, como si se le hubiera muerto la abuela, y los argentinos exultantes que destaparon al aire una botella de champaña para festejar de modo deliciosamente procaz (no he vuelto a hallar el video, parece que alguien lo tumbó: lástima, porque era una joya redonda de la invectiva), la producción imparable de memes logró un agradecible equilibrio entre los desolados y los rencorosos. El sentido del humor siempre nos regresa a ver las cosas con perspectiva. Pero, aun así, las reacciones exhibidas sugerían una suerte de alucinación colectiva que, para hablar del caso mexicano, acaso revele mucho de lo que somos.

Quiero decir: ¿de verdad tanto nos importaba la reina, o todo es consecuencia de haber vivido expuestos, por generaciones, al bombardeo de la prensa rosa, con su profusión de historias predecibles y por lo general insulsas? Una tuitera observó que semejante fascinación es consecuencia de haber pasado tantas horas leyendo la revista Vanidades en el baño. Será eso o, como me inclino a pensar, más bien se trata de una pulsión monárquica reciamente incrustada en la psique nacional, desde el tiempo de los tlatoanis, pasando por el de los virreyes y el de los dos emperadores, el Porfiriato, luego los gobernantes omnímodos y todopoderosos que nos legó la Revolución y hasta hoy, cuando la nación se goza en regirse desde Palacio Nacional. Acaso lo que creemos tener de republicanos sólo opere en una dimensión meramente nominal, si no es que decorativa, y más bien nos aferremos subrepticiamente a la querencia por el poder absoluto reconcentrado en un individuo elegido por los dioses y por tanto digno de toda veneración y toda obediencia.

Una vez, hace años, conversaba con un holandés y la plática era tan tonta que me condujo a preguntarle cómo les iba con su reina. Se le iluminó la cara y empezó a cantar sus alabanzas. Tal vez me cayó gordo verlo tan satisfecho (y estábamos en Ámsterdam, además: todo bonito, limpio, lleno de bicicletas y arroyitos, todo muy sangrón), así que lo interrumpí: «Pues nosotros», le dije, pensando en el Cerro de las Campanas, «al último monarca que tuvimos mejor lo fusilamos». El súbdito de Beatriz —la reina en ese entonces— me miró con horror y la plática por fin terminó. Siempre me he arrepentido de esa salida: ¿él qué culpa tenía de mis revolturas presuntamente patrióticas?

Lo cierto es que la atención que le dispensamos al asunto tiene mucho que ver con nuestra conformación histórica. Han circulado estos días los recuerdos de las visitas que Isabel II hizo a México, flanqueada por un sudoroso Echeverría (¿no que muy rojo?) o por el inane De la Madrid, pero sobre todo expuesta a la adoración de multitudes que la vitoreaban en los desfiles en coche descubierto, como sólo se ha visto que sucede con los papas (otra especie de autócratas que nos encanta agasajar). ¿Y si nos ponemos de acuerdo con los comunistas británicos para que nos manden a la monarquía para acá, de una vez?

Mural, 11 de septiembre de 2022.