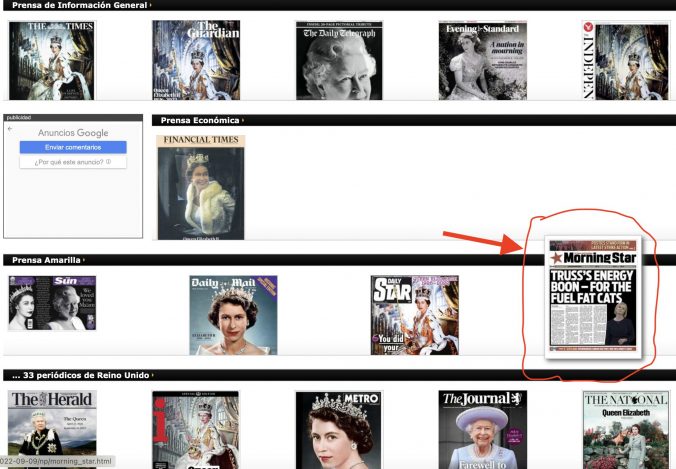

«Los comunistas británicos han llamado a la abolición de todos los poderes e instituciones de la monarquía tras la muerte de la reina». Un poco hastiado de navegar en el mar de lamentaciones monocordes que inundó la prensa internacional desde el mediodía del jueves, el viernes por la mañana di con la edición del Morning Star, periódico rojísimo de Londres que funciona como una cooperativa sostenida por sus lectores («No puedes comprar una revolución, pero puedes apoyar al único diario británico que lucha por una»). Desde luego, su portada omitió toda alusión a la muerte de Isabel II y prefirió destacar como contenido principal una acuciosa e implacable crítica a la política energética de la nueva primera ministra, Liz Truss. Adentro, sin embargo, estaba esa nota que empecé citando: «En una declaración, el Partido Comunista ha dicho que Elizabeth Windsor murió “dejando el reino que gobernó más pobre, con mayores disparidades en riqueza e ingresos, especulación obscena y evasión de impuestos, y con sus agresivas actividades imperialistas en pleno desarrollo, incluida una guerra por el poder en Europa”».

Luego, por no dejar, fui a asomarme al sitio web de Granma, el legendario órgano del Partido Comunista Cubano, que informaba: «Decreta el Presidente de la República duelo oficial en Cuba».

Por súbita que fuera, no puede decirse que la muerte en Balmoral haya sido inesperada. Que se lo pregunten al nuevo rey, que habrá pasado bastantes añitos frotándose las manos (¿qué le pasa en las manos, por cierto, que tiene los dedos tan alarmantemente hinchados? ¿Está enfermo, o es el fruto de nunca haber usado esas reales manos para ningún trabajo?). No obstante, resulta asombroso el efecto de esquizofrenia global que se desencadenó, dividiendo tajantemente al mundo entre quienes se entregaron a la lloradera y quienes aprovecharon la ocasión para cobrar viejas cuentas. Con razones o sin ellas, unos y otros, pero de modo incontenible en ambos sentidos. ¿Tan querida y tan odiada era y es la soberana finada? No parece seguro: más bien es que se le ocurrió morirse en el tiempo de las comunicaciones vertiginosas, cuando cualquiera con una conexión al alcance se siente llamado a manifestar enseguida su estridente sentir.

Entre la locutora de una estación de radio en México que se puso a moquear al aire, estorbada por la conmoción, como si se le hubiera muerto la abuela, y los argentinos exultantes que destaparon al aire una botella de champaña para festejar de modo deliciosamente procaz (no he vuelto a hallar el video, parece que alguien lo tumbó: lástima, porque era una joya redonda de la invectiva), la producción imparable de memes logró un agradecible equilibrio entre los desolados y los rencorosos. El sentido del humor siempre nos regresa a ver las cosas con perspectiva. Pero, aun así, las reacciones exhibidas sugerían una suerte de alucinación colectiva que, para hablar del caso mexicano, acaso revele mucho de lo que somos.

Quiero decir: ¿de verdad tanto nos importaba la reina, o todo es consecuencia de haber vivido expuestos, por generaciones, al bombardeo de la prensa rosa, con su profusión de historias predecibles y por lo general insulsas? Una tuitera observó que semejante fascinación es consecuencia de haber pasado tantas horas leyendo la revista Vanidades en el baño. Será eso o, como me inclino a pensar, más bien se trata de una pulsión monárquica reciamente incrustada en la psique nacional, desde el tiempo de los tlatoanis, pasando por el de los virreyes y el de los dos emperadores, el Porfiriato, luego los gobernantes omnímodos y todopoderosos que nos legó la Revolución y hasta hoy, cuando la nación se goza en regirse desde Palacio Nacional. Acaso lo que creemos tener de republicanos sólo opere en una dimensión meramente nominal, si no es que decorativa, y más bien nos aferremos subrepticiamente a la querencia por el poder absoluto reconcentrado en un individuo elegido por los dioses y por tanto digno de toda veneración y toda obediencia.

Una vez, hace años, conversaba con un holandés y la plática era tan tonta que me condujo a preguntarle cómo les iba con su reina. Se le iluminó la cara y empezó a cantar sus alabanzas. Tal vez me cayó gordo verlo tan satisfecho (y estábamos en Ámsterdam, además: todo bonito, limpio, lleno de bicicletas y arroyitos, todo muy sangrón), así que lo interrumpí: «Pues nosotros», le dije, pensando en el Cerro de las Campanas, «al último monarca que tuvimos mejor lo fusilamos». El súbdito de Beatriz —la reina en ese entonces— me miró con horror y la plática por fin terminó. Siempre me he arrepentido de esa salida: ¿él qué culpa tenía de mis revolturas presuntamente patrióticas?

Lo cierto es que la atención que le dispensamos al asunto tiene mucho que ver con nuestra conformación histórica. Han circulado estos días los recuerdos de las visitas que Isabel II hizo a México, flanqueada por un sudoroso Echeverría (¿no que muy rojo?) o por el inane De la Madrid, pero sobre todo expuesta a la adoración de multitudes que la vitoreaban en los desfiles en coche descubierto, como sólo se ha visto que sucede con los papas (otra especie de autócratas que nos encanta agasajar). ¿Y si nos ponemos de acuerdo con los comunistas británicos para que nos manden a la monarquía para acá, de una vez?

Mural, 11 de septiembre de 2022.