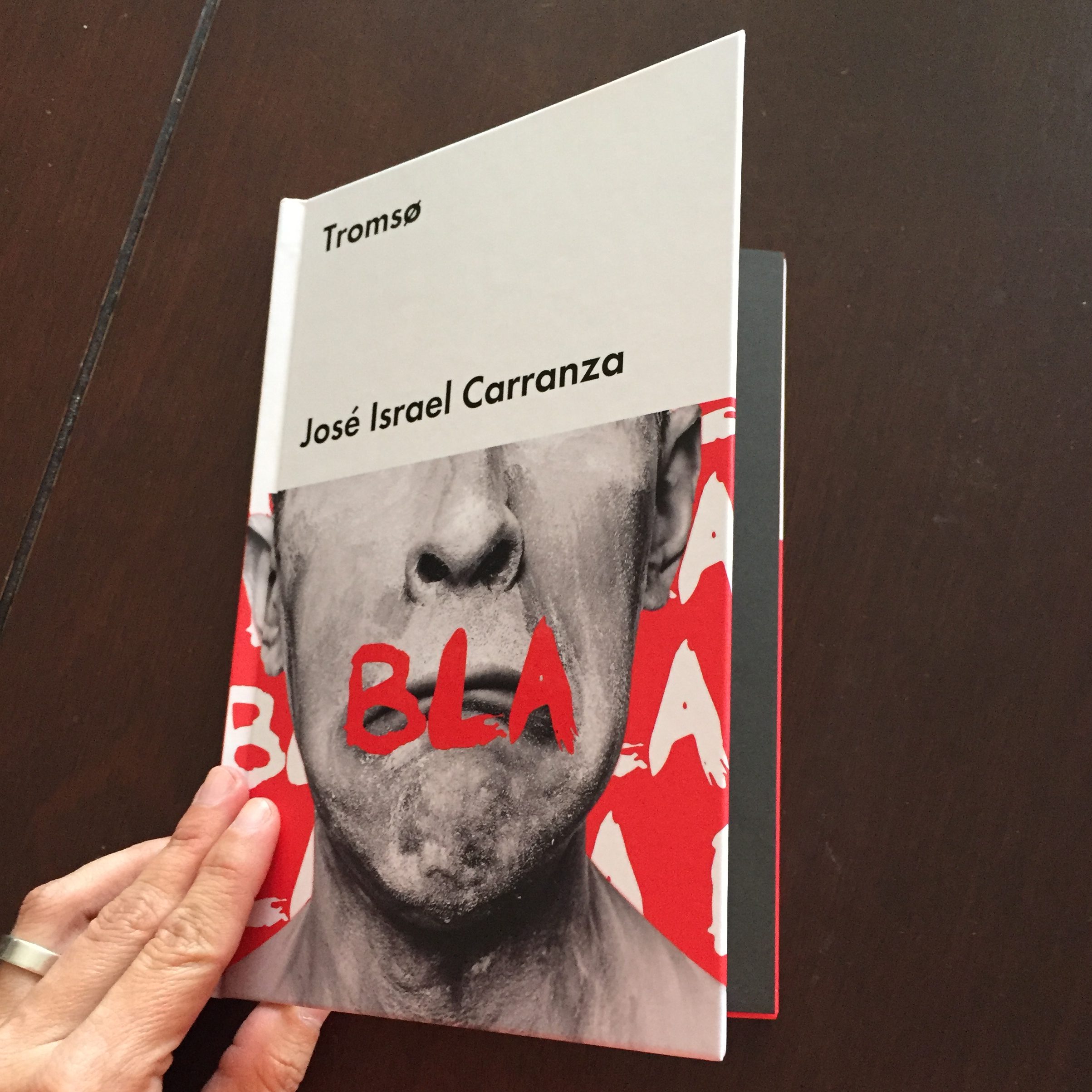

Foto por Abraham Aréchiga

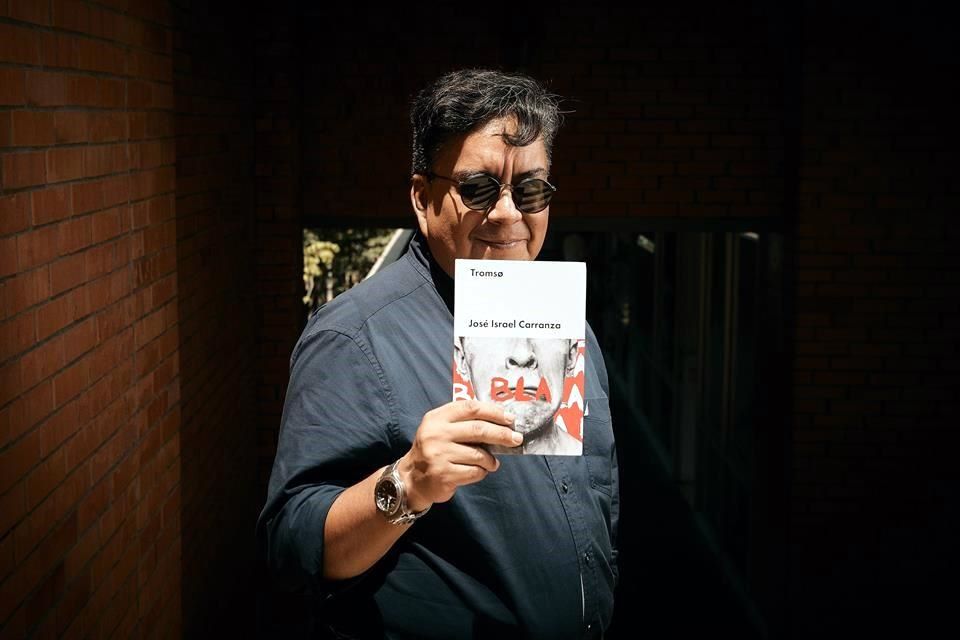

Foto por Abraham Aréchiga

Las apariencias de la identidad

Por Mariana González

27 Agosto 2018

La soledad humana frente a la supremacía de internet y la incomunicación social que han generado la tecnología y las redes sociales no son sólo el signo de la contemporaneidad, sino también los ejes sobre los que el ensayista y narrador tapatío José Israel Carranza construye su primera novela: Tromsø.

El silencio es el sonido de esta historia en la que un hombre va perdiendo la capacidad de expresarse y hacerse entender ante los demás. Carranza, periodista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, muestra una metáfora de la dificultad para comunicarse por la que atraviesan las personas, en esta primera novela que viene a engrosar su bibliografía mayoritariamente ensayística.

¿Cómo surge la idea de escribir Tromsø?

Es una novela que inesperadamente se me reveló como una novela, porque había comenzado como un libro de ensayos. Hubo un momento en que la escritura me mostró que aquello que tenía yo entre manos era una historia que tenía que ser narrada. De pronto me di cuenta que lo que yo quería decir por la vía del ensayo estaba siendo dicho mediante una historia que se desenvolvía ante mis ojos, la vida de un hombre que va descubriendo que cada vez le entienden menos las personas que lo encuentran en la vida de todos los días, y aquello entrañaba una especie de enigma que la narrativa tenía que abocarse a resolver. Eso pasó por ahí del 2011 o 2012 cuando estaba trabajando en este proyecto. Lo escribí a lo largo de un poco más de tres años y lo terminé en 2013 y desde entonces para acá estuve volviendo al texto, revisando, retocando y ajustando, hasta que finalmente surgió la oportunidad de publicarla.

¿Hay una pérdida de la voz propia, de la identidad en este contexto contemporáneo?

De alguna forma sí, creo que vivimos en el espejismo de imaginar que estamos cada vez mejor comunicados, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, cuando en realidad nos estamos viendo cada vez más aislados y cada vez es más difícil, desde mi punto de vista, saber quiénes son esos con los que creemos que estamos conversando y, por lo tanto, saber quiénes somos nosotros mismos. La novela de alguna manera transcurre como una reflexión acerca de estos temas, no es propiamente una crítica al momento presente, pero sí tiene que ver desde luego con todo lo que sucede.

¿Qué hizo que quisieras tocar este tema?

Cuando ya había reconocido a este personaje y vislumbraba cuáles eran las dificultades que enfrentaba, me di cuenta que ahí estaba en juego el tema de la dificultad de comunicarse con los demás, la dificultad de tener una identidad y, sobre todo, el hecho que se me mostraba una y otra vez de que lo único con lo que contamos son apariencias, y que lo único con lo que nos podemos manejar para mantenernos en la ilusión de que estamos vivos son lo que se nos muestra, que los sentidos profundos de lo que nos sucede, de lo que pensamos y lo que sentimos quedan, por lo general, ocultos.

¿El aislamiento y la incomunicación los consideras un mal de nuestros tiempos?

Creo que es una circunstancia a la que nos hemos visto arrojados, sin reflexionarlo demasiado porque, insisto: creo que tenemos una fe excesiva en que las cosas están dadas para que nos entendamos cada vez mejor cuando en realidad sucede todo lo contrario.

¿Hasta dónde la literatura puede poner la reflexión en cómo vivimos la vida cotidiana?

La literatura es el mejor observatorio que hay para la vida, creo que lo que sucede en las novelas, los ensayos y la poesía nos muestra antes que cualquier otra zona del conocimiento lo que realmente somos y lo que nos pasa, entonces creo que es un territorio óptimo para tratar de aventurar algunas posibilidades. En ese sentido traté de que la novela fuera una reflexión dilatada acerca de los límites de la escritura y de qué tanto es capaz de decir ella misma acerca de sus propios asuntos.

¿A José Israel Carranza le gusta el silencio?

Lo prefiero sobre cualquier otra alternativa. Esta es una novela en la que el silencio está proliferando como una circunstancia existencial ciertamente angustiosa. Personalmente me gusta más el silencio que la otra alternativa, que es el barullo, que puede llegar a ser ensordecedor.

¿Es útil el silencio para entender al otro?

Creo que sí, que es una forma de entendimiento mejor de lo que sucede, de lo que les sucede a los otros y de tratar con los demás.

Entrevista en La Gaceta