Qué celeridad asombrosa ha mostrado la autoridad para dar con los grafiteros de los vagones del Tren Ligero. Qué diligencia se vio, qué bien funcionó la «inteligencia» policiaca para ubicarlos, agarrarlos, entregarlos. Cómo se movió el secretario de Gobierno, con qué prontitud y esmero respondió a su instrucción la Fiscalía, qué capacidad de reacción. A ese trabajo tan eficaz hay que sumar la atención que puso al asunto el Gobernador, vigilante siempre de que no queden impunes semejantes perturbaciones de la vida pública, crímenes tan horrendos y que exigen urgentísimas soluciones. Qué satisfechos y tranquilos debemos sentirnos de que la justicia obre así, cuando alguien atenta de este modo infame contra la paz de nuestra idílica existencia como sociedad.

¿Que, mientras tanto, se estaba excavando en al menos tres nuevas fosas clandestinas, de las que habrían salido 16 cadáveres? ¿Y que, también mientras se cazaba a los grafiteros y se les daba escarmiento ejemplar, sigue sin cumplirse la palabra del Gobernador respecto al trato que debía darse a las decenas de cadáveres que un tráiler paseó de un lado a otro de la ZMG hace un mes? ¿Y que también están aventándoles granadas a la policía, están atropellando y matando y asaltando y violando estudiantes, y que durante el último año ha habido al menos una balacera cada dos días en esta ciudad? ¡Qué importa! ¡Ya pusimos a los vándalos grafiteros a reparar su fechoría!

Hace poco más de un año, la sociedad que habita en esta ciudad basurienta, grafiteada, cada vez más invivible, y, además, asesina, mostró su ferocidad y su crueldad contra quienes rayonearon las columnas del Degollado. Y ya entonces quedó claro que sólo podremos indignarnos ante lo que menos cuenta. La misma Línea 3: ¿cuánto nos ha costado, por qué se ha tardado tanto en concluirla, cómo ha estropeado la vida de la ciudad que vino a rajar? Los grafiteros son un blanco fácil: ¡sobre ellos! Y, claro, que sólo sepamos prendernos por eso le conviene enormemente al Gobernador y compañía. Que pueden estar tranquilos: ninguna otra cosa de las miles de cosas que hacen mal llegará a sacudirnos tanto como que nos vengan a pintarrajear nuestro trenecito hermoso.

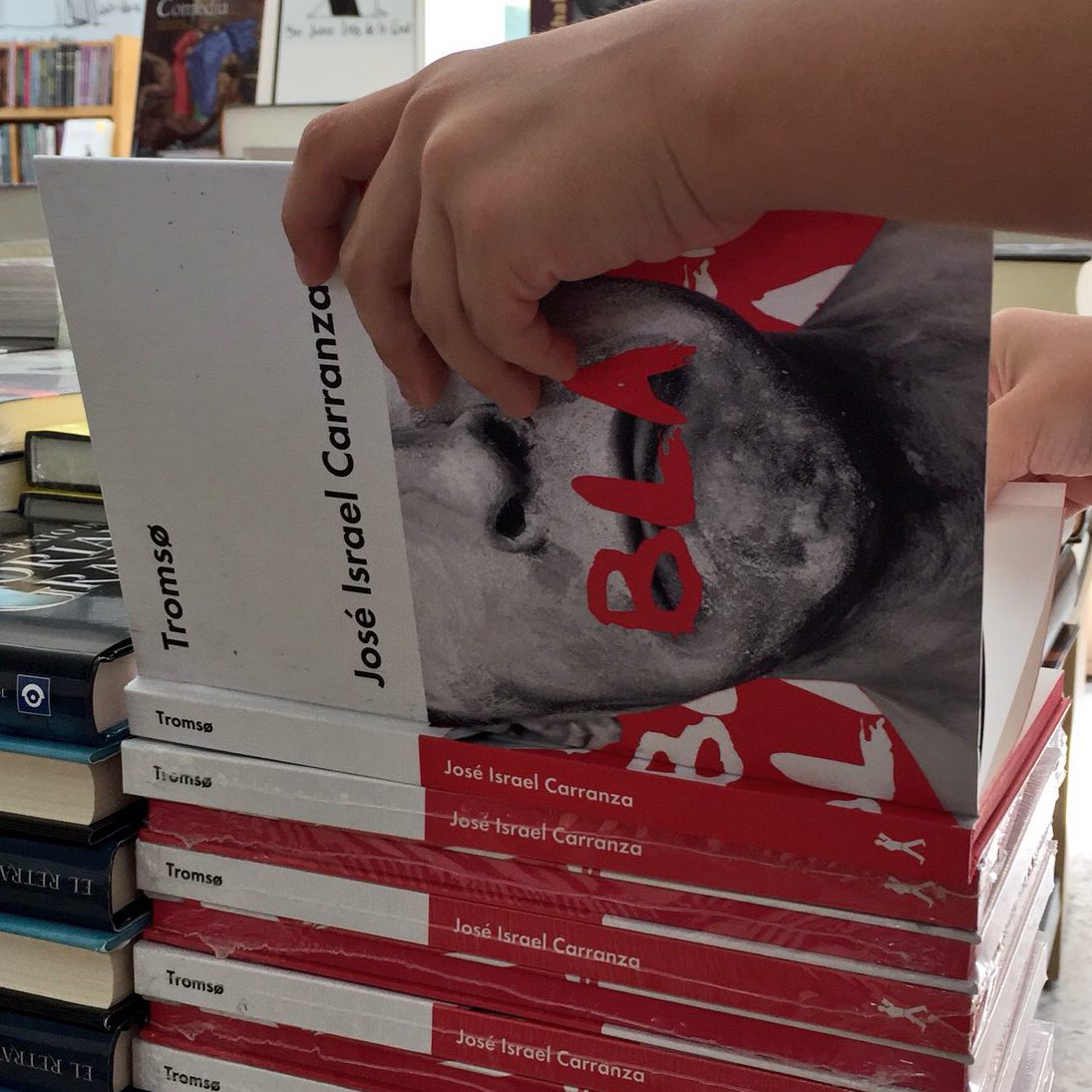

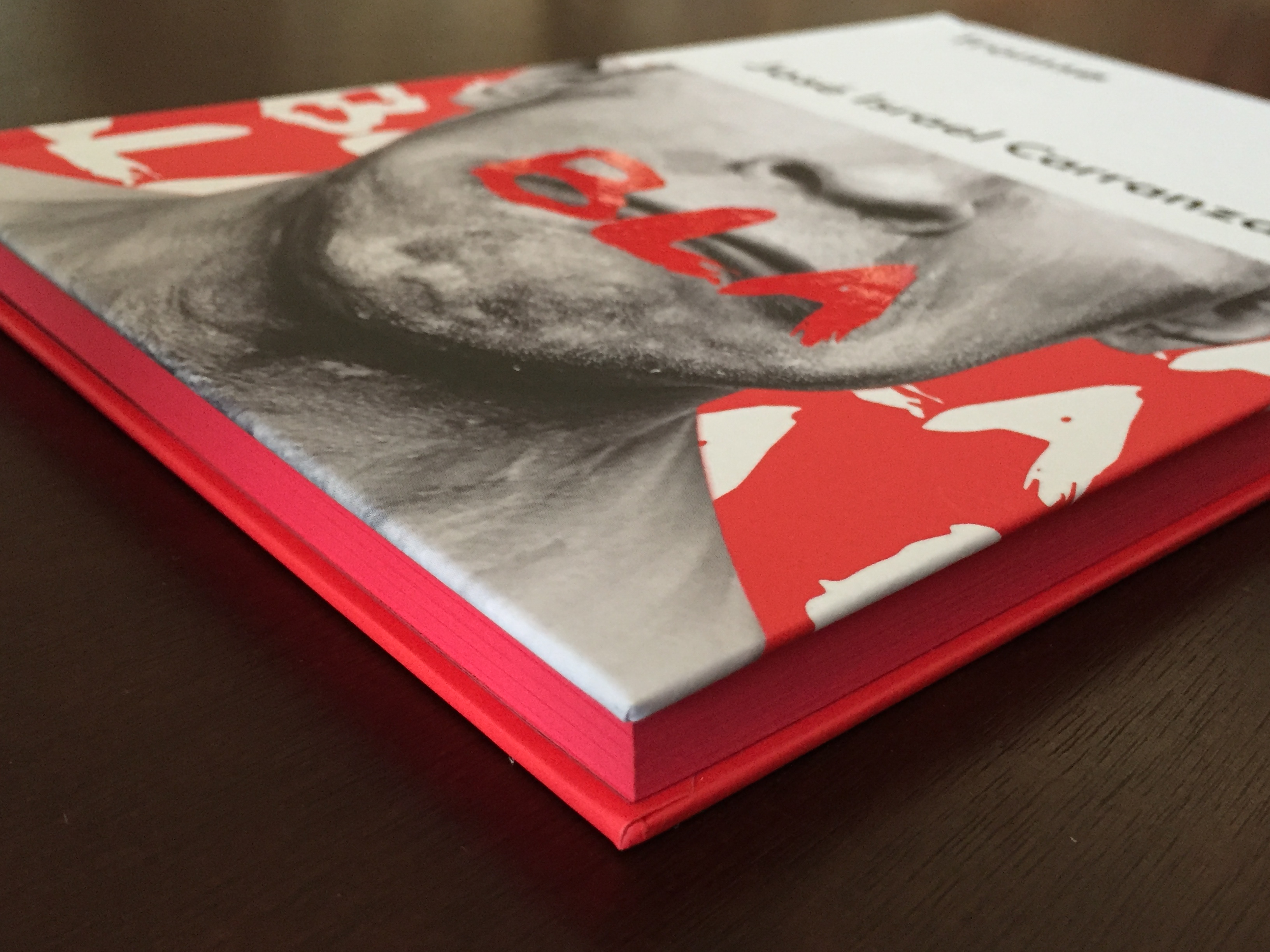

J. I. Carranza

Mural, 18 de octubre de 2018