Pasandito el Tapatío empezó a lloviznar, y poco después ya era un tormentón normal, es decir, desquiciado. Sospecho que ahí dio inicio la rabia del taxista —ya estaría imaginándose el trayecto tortuoso de regreso: eran las cuatro de la mañana y ya se le había estropeado el día—, pero luego razoné que es una rabia de años, que seguramente expresa cada vez de formas parecidas: con sorna y con maldiciones, renegando y quejándose, pero también, conforme el taxi va acercándose a su destino, buscando inocular en sus pasajeros una decisión que, según él, les facilitará a todos la vida. Me explico: cuando ya estábamos haciendo la cola kilométrica para tomar el acceso al aeropuerto, el taxista empezó a insinuar que podría irse por la vía que conduce a una glorieta (como quien va hacia donde antes funcionaba la terminal de los aviones chiquitos: hacia la derecha, vamos). Así, seguía diciendo, tendríamos que caminar «unos sesenta metros», pero a cambio llegaríamos antes que todos los demás, pues por esa vía no había embotellamiento. Y aceleraba y frenaba con más rabia mientas sugería esto («Si ustedes quieren me voy por allá, pero como vean»).

Habría sido una tontería hacerle caso, pues nos habría largado no a sesenta metros, sino mucho más lejos, y habríamos tenido que caminar con las maletas y con la angustia bajo la lluvia y sorteando las obras interminables, y además entre los cientos de personas que estaban ya formadas, a la intemperie, en otra cola kilométrica para ingresar a las salas de abordar. Lo que el taxista mañoso quería era ahorrarse el atorón, pensé, pero sólo en su beneficio. Y no lo culpo: debe de ser enloquecedor enfrentar todos los días el suplicio de llevar gente al aeropuerto, como lo es seguramente también para los taxistas que de allá salen, como nos lo demostró la decisión que tomó el que nos trajo a casa, una vez que volvimos. Por alguna razón, para llegar a Lázaro Cárdenas apostó a que sería más rápido y directo tomar por el llamado nuevo Periférico, que fue a sacarnos a la autopista a Zapotlanejo, en lugar de venirse por la carretera a Chapala (según él porque había un accidente). He repasado muchas veces el rodeo demencial que dio y no le encuentro sentido. Pero en realidad pocas cosas lo tienen cuando hay la necesidad de usar el maldito aeropuerto tapatío, ese vórtice de todas las malechuras y estupideces que comprueban la inveterada incapacidad de gobierno e iniciativa privada para lograr que nada funcione bien.

Esa cola para entrar a las salas de abordar, es decir, para pasar por la revisión de seguridad, aquel día (y no me imagino que otros días sea de otro modo) salía de la terminal y serpenteaba hasta perderse en la distancia, pero además, en el amontonamiento de gente sobre la banquetita, todo mundo tenía que ingeniárselas para descubrir que había que formarse ahí, pues no había más que una empleada para dar indicaciones. Más de una hora nos tomó llegar a la revisión, y eso después de recorrer como ratas acaloradas un retorcidísimo caminito de ésos en los que a cada vuelta uno va sintiéndose más y más estúpido. Por fin alcanzamos las bandas a las que subimos las maletas, la bandeja con los tiliches que traíamos encima, y nos sometimos a la inspección. Ya sabemos que, gracias a Osama Bin Laden, ése es uno de los puntos más bajos que han alcanzado las sociedades modernas, pues sirve principalmente para materializar la profunda desconfianza que nos tenemos como especie. O bien es la condensación de nuestras peores posibilidades. Lo que a estas alturas es inexplicable es por qué la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para que los tarados escáneres no sepan más pronto y más claramente quiénes llevan bombas o drogas o diamantes de contrabando y quiénes nomás llevamos champú y bloqueador solar porque allá donde vamos los venden carísimos.

Total, que aun cuando nos habíamos dado el parón de la cama a las tres de la mañana para no andar a las carreras, tuvimos que correr para alcanzar a subirnos al camioncito que nos depositaría junto al avión. No faltará quien diga que lo aconsejable es siempre irse con más tiempo. Y yo mismo me propongo que así sea para la siguiente vez (¿unas siete horas, en lugar de tres?), pero ello no quita que el aeropuerto tapatío sea la porquería que es. Atestado, cochino, confuso, con un acceso pésimamente diseñado y que a nadie, por lo visto, se le ha ocurrido siquiera corregir (el taxista fúrico tenía razón en algo: lo que sobra es espacio para abrir más carriles), inalcanzable para el transporte público (hasta en el AICM puedes ir y venir en metro), caro, feo, peligroso y lleno de zancudos —un buen enjambre hizo el viaje con nosotros en el avión—. ¿Y hay alguna esperanza de que las obras en proceso no sólo terminen algún día, sino que sirvan efectivamente de algo?

Yo no soy viajero frecuente, y con este aeropuerto ni ganas. Y tampoco es que conozca muchísimos aeropuertos, pero sí estoy seguro de que éste es el peor que conozco. No recuerdo una sola vez en que no haya tenido que enfrentar en él contrariedades de toda índole, y por ello creo que en su existencia caótica y en la poca voluntad de remediarla, es un estupendo emblema de esta tierra, de esta sociedad, de la forma en que se hacen las cosas aquí: como a propósito para que todo salga mal.

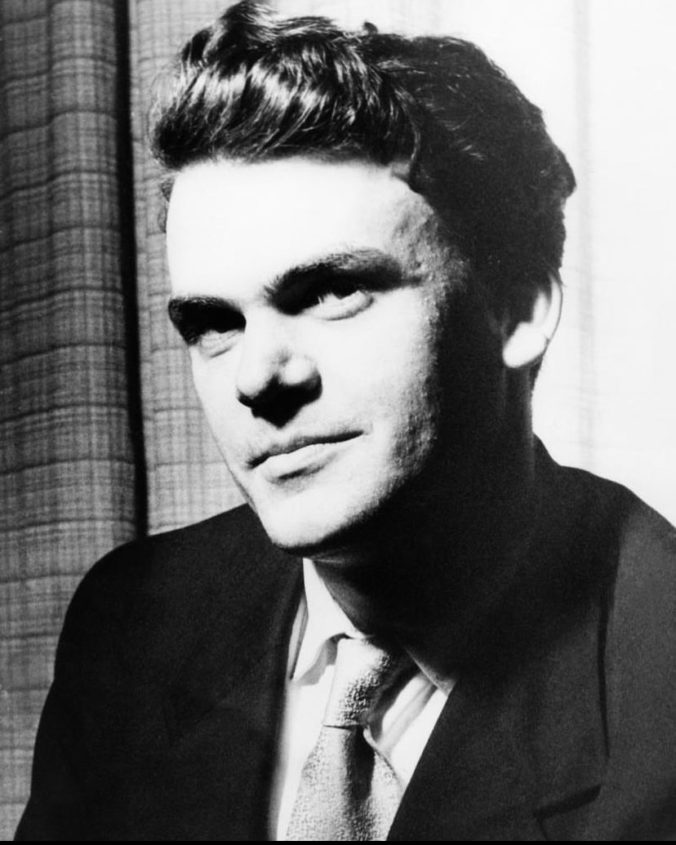

J. I. Carranza

Mural, 30 de julio de 2023.