-

Nadie

Hace mucho, recordé aquí mismo una crónica de H. Bustos Domecq —el autor que inventaron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares para que firmara algunas de las más desorbitadas e hilarantes piezas de la literatura en español— acerca de un tiempo en que la gente dejó de acudir a los estadios en Argentina. El relato, titulado «Esse est percipi» (el famoso condensado del pensamiento de Berkeley: para que algo exista hace falta que sea percibido), demuestra cómo, a pesar de esa circunstancia, y a pesar también de que en consecuencia dejaron de celebrarse partidos y los equipos se disolvieron, solamente se necesitó que las transmisiones radiofónicas siguieran existiendo (aunque se narraran partidos inexistentes) para que el futbol siguiera emocionando a las multitudes… aunque no hubiera futbol.

Traigo otra vez a cuento esa crónica en vísperas de los Juegos Olímpicos de 2020 que comienzan mañana. No es un error: el año adjunto al nombre de Tokio es 2020, lo que hace sospechar ya de la naturaleza fantasiosa de lo que estamos por presenciar. Ayer, por ejemplo, leí en Cancha la nota que daba cuenta del primer partido del torneo de softbol, en Fukushima, entre las selecciones de Japón y Australia (ganó Japón, 8-1), y que marcó el arranque de los Juegos. Mientras escribo esto, quiero ir a ver cómo les fue a las mexicanas, que habrían jugado contra Canadá por la madrugada… Pero ¿en realidad está sucediendo todo eso?

Sin gente en los estadios (la nota del partido de softbol reparaba en el silencio que recibió a las jugadoras), pero también con cada vez más atletas que están cancelando su participación, porque se han contagiado o porque condiciones diversas les impiden asistir, Tokio 2020 (en 2021) está siendo ya un acontecimiento absolutamente fascinante, no tanto por las hazañas deportivas que tendrán lugar —o que nos dirán que han tenido lugar—, sino por el hecho mismo de que está ocurriendo como una formidable forma de oposición, de resistencia a la realidad.

Lo mejor sería que en la ceremonia inaugural las cámaras se limitaran a mostrar, por dos horas, el estadio vacío, sin público ni atletas, el silencio monstruoso que lo llena y, en lo alto, el fuego olímpico que nadie habrá encendido.

J. I. Carranza

Mural, 22 de julio de 2021.

-

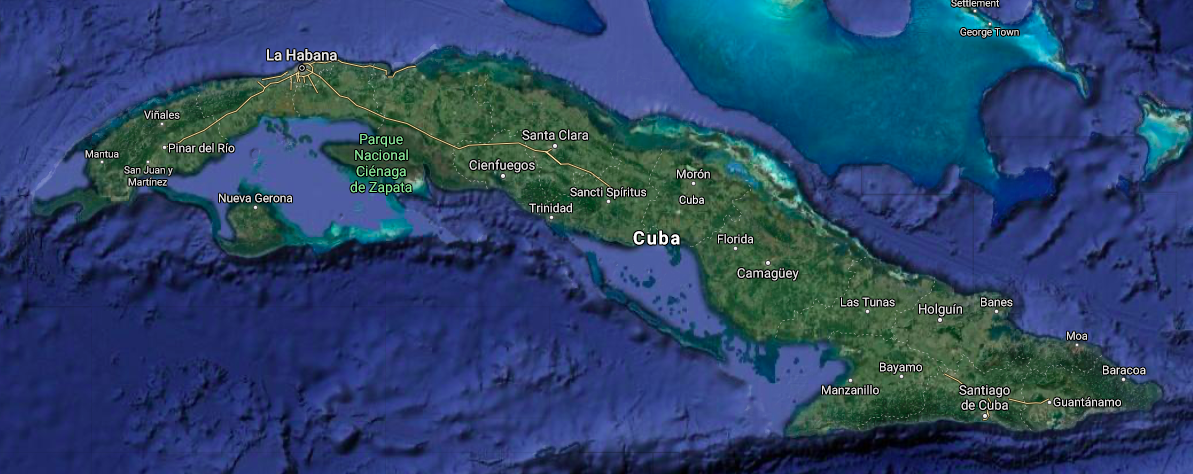

Cuba

Toda suposición que uno se haga sobre la realidad cubana debería, por principio, medirse siempre con el testimonio de al menos una persona que haya debido abandonar esa realidad (que haya debido, repito: el verbo importa). Uno —y, al decir «uno» me refiero a quien sea que piense en aquella realidad sin vivirla— puede imaginarse un montón de cosas acerca de la ocurrencia de lo cotidiano en la isla; puede creer, con razón o sin ella, que entiende las causas históricas del momento actual; puede hacerse una idea incluso muy informada de las condiciones geopolíticas que han determinado la excepcionalidad mayúscula que reviste la forma de existencia de Cuba, con las consecuencias que esa excepcionalidad tiene para la existencia de cada cubano en particular. Pero en tanto no se converse con alguien equipado con la vivencia directa —alguien a quien, además, esa vivencia haya terminado por resultarle insoportable, tanto como para tener que salir de su tierra—, esas figuraciones tenderán a ser ingenuas y esas comprensiones seguirán incompletas.

Al leer y oír los pareceres que cruzan el espacio en estos días, cuando Cuba es noticia por las manifestaciones contra el régimen que impera desde el triunfo de la revolución hace 62 años, echo muy en falta ese componente indispensable que es la vida real de las personas, al margen de la insistencia en malentendidos históricos que han arranciado las ideas que nos hemos hecho sobre el tema a lo largo de tres generaciones. ¿Cuándo tuvo que quedarnos claro que las cosas habían salido tremendamente mal? ¿Y por qué no lo vimos? Ciertamente es difícil el acceso a ese componente: quienes están ahora mismo en el que ojalá sea un momento decisivo para la lucha por la libertad y la vuelta a la cordura (Cuba, me ha dicho una amiga cubana, es un delirio incesante) están también aislados, invisibilizados.

Si no tuviéramos también nuestra propia locura aquí, el Estado mexicano tendría que exigir el respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos humanos en general. Y alistarse ya para ayudar a salvar a tanta gente que va a sufrir tanto. ¿Y a uno qué le toca? Por lo pronto, tratar de zafarse de taras, malentendidos y suposiciones.

J. I. Carranza

Mural, 15 de julio de 2021.

-

El rector y Patricio

Hace dos días, el rector de la Universidad de Guadalajara tuiteó un meme en el que se ve a Patricio, el amigo de Bob Esponja, rezando junto a una veladora que dice: «Veladora para que ahora sí haya FILGDL». El hecho parece significativo por varias razones, una más o menos obvia, y otras dos quizá no tanto.

La razón más bien evidente: la conducta del rector Villanueva en las redes sociales se corresponde con un deseo de notoriedad inusual entre quienes han ocupado ese cargo. Si bien, por lo general, los tuits y los posts sirven al propósito de transmitir informaciones relevantes para la comunidad universitaria, o para la sociedad en su conjunto, es innegable que Villanueva ha decidido imprimir un tono personal (y, como en el caso del meme de Patricio, payasón) a su presencia. ¿Porque quiere granjearse la simpatía de un futuro electorado? Ya su protagonismo en las jornadas de vacunación le ha creado una imagen nada despreciable. La pregunta es: ¿para qué la querrá? (Y otra pregunta sería: ¿qué pensará al respecto el Licenciado?).

Primera razón no tan obvia: el meme de Patricio da a entender que el año pasado no hubo FIL. O, al menos, que para el rector no contó el enorme despliegue de actividades en línea que constituyó la edición 2020 de la feria. Yo me inclino a estar de acuerdo con esa apreciación: qué falta me hicieron el gentío, los libros, el caos de cada otoño. Pero esta invitación a que recemos por que este año «sí haya» FIL confirma que lo de 2020 ya nadie lo recuerda. Ni el rector.

Y última razón: la imploración de Patricio y del rector ¿a quién va dirigida? ¿A las autoridades que darán o no su beneplácito? El rector anotó, al publicar el meme: «¡Está en nuestras manos! La @FILGuadalajara 2021 podría ser híbrida si nos comprometemos a no bajar la guardia y a seguir las medidas sanitarias que ya conocemos». Se entiende, entonces, que es un llamado a que contribuyamos a contener los contagios quienes queremos ir a la FIL este año. No sé si esa esperanza sea suficiente para convencer a los descreídos que no quieren vacunarse, o a los irresponsables que no usan cubrebocas. Tal vez a la ilusión de que haya FIL se necesite agregar otras. ¿Alguna sugerencia?

J. I. Carranza

Mural, 8 de julio de 2021.

-

Donitas

Primero, la información vital: para tranquilidad del público conocedor y para dicha de las generaciones venideras, enfrente de Catedral sigue jalando el local de Nieves Fiestas, que seguramente venderá el doble tras el cierre del de Pedro Moreno y 16 de Septiembre. Ante la zozobra generada por la noticia de este cierre, el anuncio circuló desde la página de Facebook de ese negocio, y, quien dio con él y fue a visitar esa página, pudo enterarse de diversas ofertas, también de que se pueden pedir donitas a domicilio. Y lo más asombroso: de que Nieves Fiestas tiene 75 años.

Espero que el párrafo anterior no sea visto como un comercial, pues poca falta le hace a un establecimiento de presencia tan arraigada en las preferencias de los tapatíos. Ciertamente, tiene mucho de enigmático, ese arraigo: el solo hecho de que las donitas sean conocidas como «donitas apestosas» sugiere un misterio. El olor del aceite en que son fritas, que por décadas ha impregnado los portales y es característico del centro de Guadalajara, está lejos de ser un indicio del sabor que tienen. Incluso puede ser disuasivo para mucha gente: yo no he conseguido que mi hijita, por ejemplo, se anime a probar las donitas, por más que le juro que las va a encontrar deliciosas. Por otra parte, también es fascinante el hecho de que la oferta del local y su funcionamiento no hayan tenido que cambiar en tanto tiempo: en una ciudad que muchas veces se aloca proponiéndose figuraciones de modernidad y progreso con las que luego no sabe qué hacer, esa permanencia es un triunfo.

¿Qué va a pasar con el Edificio Plaza y con los portales, y con los locales que han sido desalojados? ¿Lo van a tumbar, van a dejar que se caiga? Cuántas desgracias le trajo a Guadalajara la malhadada construcción de la línea 3 del Tren Ligero: por mencionar dos de las más graves, que siguen sin remediarse, en el tramo de la Normal a Aranzazú, ahí están el templo de San Francisco y la Casa de los Perros, de cuyos daños nadie parece acordarse. El Ayuntamiento ya dijo que va a apoyar a los comerciantes afectados… para que le reclamen a la SCT. ¿Van a estar echándose la bolita? Así se destruye la ciudad: con irresponsabilidades y ocurrencias sin fin.

J. I. Carranza

Mural, 1 de julio de 2021.

-

Soberbia

La ignorancia es un mal no siempre remediable: a veces porque no hay las condiciones materiales o culturales (hambre, miedo, fanatismo, etcétera), a veces porque se instila en los grupos humanos de formas inadvertidas y sólo se revela el perjuicio que hace cuando ya es incontenible (el fascismo es buen ejemplo, y también los modos en que se enquista en las masas la adoración por demagogos, orates o imbéciles). O también puede pasar que la ignorancia sea sencillamente indetectable, aunque en estos casos cabe confiar en el progreso de la ciencia —aun cuando ésta, por fuerza, siempre irá a la zaga de nuestro interminable desconocimiento del universo.

En todo caso, es un mal que debería combatirse siempre que sea posible. En la emisión más reciente de su programa Last Week Tonight, John Oliver exhibió a una enfermera (¡una enfermera!) que acudió ante el comité de salud pública de Ohio para denunciar que la vacuna contra el covid-19 la había magnetizado. Exigía explicaciones para el hecho de que, según ella, se le pegaran objetos metálicos al cuerpo. Por risible que sea, esta creencia está ampliamente extendida, sobre todo entre los segmentos de la población que rechazan las vacunas —también hay quienes creen que en la inyección les insertarán un chip para controlar sus voluntades.

Oliver le dio una explicación a la mujer: le dijo que lo que le pasaba se debía al desastre de la educación pública, a consecuencia del cual hay un vacío de confianza en la investigación científica; la gente, así, tiene que arreglárselas con un mínimo de información (distorsionada) para seguir creyendo en lo que ya cree, por ejemplo que hay una conspiración del gobierno para magnetizar a la población de Ohio. Con esa información, la gente se siente ya muy segura, tanto como para hacer el ridículo que la enfermera fue a hacer.

La obstinación en la ignorancia tiene implicaciones morales. El rechazo a la vacuna, en este momento de la historia en que millones de vidas dependen de que la mayor parte de la población se inmunice, es una manifestación absolutamente aborrecible de soberbia. Quien no se vacuna está diciéndonos: «Yo sé más que tú, y soy mejor que tú». Es una irresponsabilidad imperdonable.

J. I. Carranza

Mural, 24 de junio de 2021.

-

La aflicción

En «La nueva amenaza en marcha», ensayo publicado hace casi quince meses en el periódico La Razón, el escritor y patólogo Francisco González Crussí se asomaba a la historia de las epidemias para facilitar a sus lectores —y, seguramente, también para tenerlo él mismo más claro— una noción cabal de la nueva aflicción que estaba azotando al mundo. Con la erudición y la lucidez que distinguen al autor como uno de los ensayistas vivos más apasionantes de este tiempo, tanto en el orbe de habla hispana como en el de la lengua inglesa, aquella primera aproximación no renunciaba a permitirse cierta melancolía, propiciada por la circunstancia personal: «No sé si saldré con vida de esta epidemia. Mi sistema inmunológico es viejo: de seguro sufre los achaques de la senescencia biológica. Pero mi vida es insignificante en el descomunal contexto de una pandemia».

(Este ensayo, así como otras piezas recientes, está recogido en un libro que acaba de publicar la editorial mexicana Grano de Sal: Más allá del cuerpo).

Ese talante melancólico está equilibrado con la objetividad del científico, y el conjunto lo preside una perplejidad sostenida —y, creo yo, del todo justificable—: en aquellos primeros meses de la pandemia aún eran inmensamente mayores que hoy nuestra ignorancia y nuestra incertidumbre, y si bien ninguna de las dos está cerca de quedar erradicada, lo que la humanidad ha vivido en estos meses ya nos permite, aunque sea un poco, hablar con algo más de conocimiento de causa. En todo caso, González Crussí se hacía preguntas absolutamente pertinentes, que desembocaban en sentencias como ésta: «Si bien improbable, la desaparición total de la especie humana no es imposible». Pero también como esta otra: «unas epidemias desaparecieron del mundo sin dejar rastro; no sabemos ni qué cosa eran, ni qué fue de ellas».

¿Cuándo sabremos que ya terminó esta pandemia? ¿O ya terminó, y aún no estamos listos para admitirlo? Acaso nos lo impida el temor supersticioso de enardecerla, de hacerla regresar y ensañarse, si afirmamos su inexistencia. Tal vez no debamos azuzarla con nuestra insolencia.

Como sea, y para nuestra fortuna, el doctor González Crussí sigue aquí, y sigue escribiendo.

J. I. Carranza

Mural, 17 de junio de 2021

-

Mil 200 millones

Una semana antes de cumplir 91 años, el 9 de diciembre de 2020, Margaret Keenan debió experimentar, en el Hospital de la Universidad de Coventry, en Inglaterra, más o menos lo mismo que yo viví, casi cinco meses después, en el pabellón dispuesto por la Universidad de Guadalajara. A ella y a mí nos indicaron descubrirnos el hombro izquierdo y, de reojo, ambos alcanzamos a ver cómo sendas profesionales con el cabello recogido y ataviadas con batas azules y cubrebocas nos mostraban la jeringa con que enseguida nos iban a pinchar.

Todo sucedió muy deprisa, para Margaret y para mí: en cuestión de segundos, ella y yo, cada quien en su momento, nos encontrábamos ya en el lado de la humanidad que puede tener la esperanza fundada de no morir a causa de la enfermedad que ha venido diezmando a esa humanidad. Margaret, hace poco más de cinco meses, fue la primera en cruzar; a mí me habrá correspondido, según el conteo que lleva el Financial Times a partir de los registros de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad de Oxford, algún número alrededor de los mil ciento cincuenta millones. Hoy vamos en casi mil doscientos millones. En cinco meses.

A Margaret la esperaban, a la salida del hospital, las cámaras y micrófonos que ansiaban transmitir la mejor noticia en muchísimo tiempo: no solamente la mejor del maldito 2020, sino quizás incluso la mejor desde el fin de la Segunda Guerra Mundial —yo qué voy a saber: lo único que tengo claro es que una de las fotos que le tomaron a Margaret la descargué y la atesoré con una alegría que todavía aflora ahora mismo que estoy contemplándola. A mí me ofrecieron una botellita de agua, un pan dulce, la música de un dueto que cantaba canciones de Madonna; me preguntaron varias veces cómo me sentía, me dieron una libretita de recuerdo, muchos jóvenes me dijeron adiós y me felicitaron cuando desfilé entre ellos para salir del pabellón en el que pasó todo.

Pocas ocasiones tendremos en la vida de experimentar tan intensamente, tan asombrosamente, lo que significa formar parte de la especie humana. No sé hasta dónde se haya permitido Margaret emocionarse; yo, ni modo, tuve que sacar el pañuelo y tenerlo a la mano, porque no podía dejar de llorar.

J. I. Carranza

Mural, 6 de mayo de 2021.

-

La lucidez

Las «lecturas» apresuradas de la elección reciente —más bien respuestas emotivas que inferencias mínimamente razonadas—, en su profusión incontenible y su consecuente amontonamiento, son poco aconsejables para quien desee comprender bien lo que pasó y busque hacerse una idea sensata de lo que estará por pasar. Ya en la tarde-noche del domingo, y a lo largo del lunes —que fue cuando al fin me harté y mejor me puse a ver el beisbol—, asomarse al vocerío de las redes equivalía a alejarse más y más de ninguna claridad útil. Conviene tener siempre presente que tener una convicción no es lo mismo que tener la razón, y conviene recordarlo siempre, digo, porque es lo primero que olvidan quienes, exultantes o furiosos o rabiosos o vengativos o jubilosos, corren a tuitear o postear como pedradas sus pedestres conclusiones —siempre, además, cuando las cosas todavía están lejos de concluir.

Traigo esto en mente porque tengo fresca la grata experiencia de haber asistido a una inteligente y muy estimulante lectura de algunas de las razones más conspicuas, localizadas en el pasado reciente (el pasado que abarca mi edad, vamos), que explican el presente que habitamos. Me refiero al libro Breve historia de nuestro neoliberalismo, de Rafael Lemus: un recuento no sólo muy bien documentado, sino también óptimamente aprovechado en favor de la tesis del autor —a saber: que en México, como en buena parte del mundo, ha venido operando desde finales de los años ochenta una transformación cultural y política debida a la adopción de un modelo económico cada vez más difícilmente contenible, a cuya voracidad se deben buena parte de las calamidades actuales.

En algún momento (y acabo de ver que lo enfatiza en una entrevista), Lemus —notable crítico literario y agudo analista de la realidad cultural y política de México— hace ver cómo, hoy en día, el debate público se ha amplificado gracias a la disponibilidad de medios. Quizás así sea. El problema, pienso, es que cada vez es más difícil orientarse en ese debate. O imposible. Para nuestra fortuna, sin embargo, sigue habiendo remansos de lucidez como el que brinda este libro. Conviene visitarlo para entender mejor qué diablos pasa con este país.

J. I. Carranza

Mural, 10 de junio de 2021

-

Entusiasmo

En un local de tortas ahogadas, un letrero avisa que este domingo cerrarán más temprano por las elecciones: «Nosotros sí votamos», se lee, y hay que entender que ese nosotros denomina al personal que ahí trabaja. El anuncio —acaso sin proponérselo, o tal vez con toda la intención— tiene un claro sentido de admonición, y tal sentido está cifrado en el «sí» de la oración. Quien discurrió poner ahí ese letrero asumió que, ante la irresolución de los clientes, o ante su negativa a votar, había que conminarlos de ese modo chantajista, altanero, con esa declaración henchida de superioridad moral. «Nosotros sí votamos. ¿Tú no?», o, quizá: «Nosotros sí votamos, no como tú, irresponsable, incivil».

Otro caso: en un post, una cafetería tapatía anuncia que premiará a sus clientes que lleguen el domingo y, con el dedo pintado, demuestren que ya pasaron por la casilla: dos por uno en café americano para cada buen ciudadano. (En realidad, habría que decir, el dedo manchado no comprueba que se haya votado: es apenas una marca, impuesta por la desconfianza infinita que nos tenemos, que busca evitar que alguien vote dos veces. Pero si yo enseño mi dedote retinto, nadie podrá asegurar qué hice cuando estuve a solas con mis boletas y mi crayón).

Tanto el regaño del tortero como la astucia del cafetero (lo suyo, ante todo, es un anzuelo para pescar clientes) son expresiones de un cierto entusiasmo por el acontecimiento más conspicuo de la vida en democracia que es la jornada electoral (no el único ni el más importante, pero sí frecuentemente el único a nuestro alcance: ¿usted tiene en el WhatsApp a su diputado?). Ese entusiasmo es el mismo que activa la auténtica fuerza ciudadana que madrugará este domingo, irá a montar las casillas, trabajará ahí todo el día, al final hará las sumas y procurará resguardar en lo posible la integridad del proceso —eso donde pueda verificarse dicho proceso: habrá lugares donde intentarlo equivaldrá a jugarse la vida, o de plano será imposible porque alguien lo impedirá a balazos.

A la vista del elenco deplorable de candidatos y de la porqueriza que son los partidos, es un poco inexplicable, ese entusiasmo. Yo lo veo y me admiro y me pregunto: ¿todo para qué?

J. I. Carranza

Mural, 3 de junio de 2021

[Foto: @antihistorica]

-

Aprendizajes

Mucho se insiste en que la pandemia tendría que dejarnos valiosos y perdurables aprendizajes. Luego de haber arrasado con millones de vidas y haber estropeado otros muchos millones, y al cabo de las incontables ocasiones que fue abriendo para que la humanidad demostrara toda su fragilidad, pero también los colmos de su ignorancia —algún día sabremos cuánta devastación se debe directamente a la enemistad de nuestra especie con la ciencia—, el virus y su propagación deberían (afirman muchos, de buena voluntad) recompensarnos con conciencias más afinadas y con razonamientos más agudos fraguados en los largos meses de encierro e introspección, en los días de las peores privaciones y miedos, en la vivencia de las adaptaciones que tuvimos que hacerle a nuestra vida para que lograra proseguir.

Bueno, pues yo lo dudo. En todos los órdenes de la existencia, la necesidad ha tenido que abrirse paso y, conforme regresamos al mundo del que fuimos echados a principios de 2020, más bien queremos proseguir donde nos quedamos, perseverando en los mismos sinsentidos e incurriendo en las mismas necedades. Es significativo, me parece, que cada vez se oiga menos aquello de «la nueva normalidad». Nunca, en realidad, quisimos creer que llegaría algo así. Lo que nos urgía era volver a salir a la calle para ser iguales que siempre.

Una prueba: las consecuencias peores de la pandemia se han debido a la errática, cuando no estúpida, cuando no perversa conducción de las autoridades en turno. De los gobernantes, de cualquier color y en cualquier lado. Bueno, pues todavía no se acaba esto cuando estamos ya absortos en la siguiente temporada del lamentable teatro electorero, refrendando con nuestra atención el crédito absoluto a los protagonistas de ese teatro. Ni siquiera la pandemia ha bastado para que sepamos tenerlos a raya con sus pendencias, sus desfiguros, sus abyecciones, sus desvergüenzas. ¿Aprendimos a hacer algo con nuestra deficiente democracia? No: y por eso seguimos y seguiremos padeciendo que esta ralea de farsantes o cínicos o bestias o todo junto siga haciendo de las suyas. Tal vez cuando alguna bomba atómica nos caiga sí aprendamos, por fin, a ya no confiar en ellos.

J. I. Carranza