-

Días de rascarle

Puede parecer misterioso el hecho de que existan mochilas cuyo costo ande entre mil y mil 500 pesos (las habrá más caras) y otras que cuesten apenas cien. O cincuenta. Mochilas escolares, de las que hay que comprarles a las creaturas para el regreso a clases. (¿Hay que comprarles? En rigor, sólo si las del año pasado quedaron despedazadas, aunque pocas cosas tan emocionantes como estrenar mochila, y es de ese género de emociones que, si hay posibilidades, resulta cruel negarles a las creaturas: para qué trabaja uno si no es para eso). Más inexplicable es que unas y otras se vendan en la misma papelería y no parezcan tener diferencias significativas de calidad, a lo sumo las hace distintas que las caras suelen traer monos pintados y las austeras no.

Si no es misterioso, dejémoslo en asombroso. Pero sirva para recordar, en estos días salvajes de surtir las listas de útiles, la conveniencia de buscarle y rascarle y esculcar para no acabar, por ejemplo, pagando mil cuatrocientos pesos de más por una mochila cuando la creatura pudo haber quedado feliz por sólo cien. (Demasiado tarde vimos las de cincuenta; no nos pesó ese descubrimiento, pues, gracias precisamente a que nos la hemos pasado buscando y rascando y esculcando, ya nos habíamos ahorrado otra fortunita). Hay escuelas que enjaretan listas delirantes; otras —como es nuestro caso— se miden y alientan a reciclar materiales del año pasado. En cualquier caso, hay que esmerarse en asimilar bien el saber que sólo da la experiencia.

Lo primero es proceder con tiempo —no siempre se puede: no siempre “baja el recurso” oportunamente como para correr a las papelerías en cuanto entregaron las listas—; no dejarse encandilar por las supuestas ofertas de las grandes cadenas: siempre es mejor la discreta papelería amontonada y tilichenta, que lleva siglos ahí. Hay que llamar a las librerías y pedir que aparten los títulos que se necesitan: así se evitan vueltas de más. No hay que hacerle mucho caso a las veleidades de las creaturas —uno puede acabar comprando una lonchera termonuclear hecha en Suiza nomás por capricho. Y hay que dejarse contagiar por la alegría de las creaturas, que van a estrenar. Eso le da sentido a todo.

J. I. Carranza

Mural, 9 de agosto de 2018

-

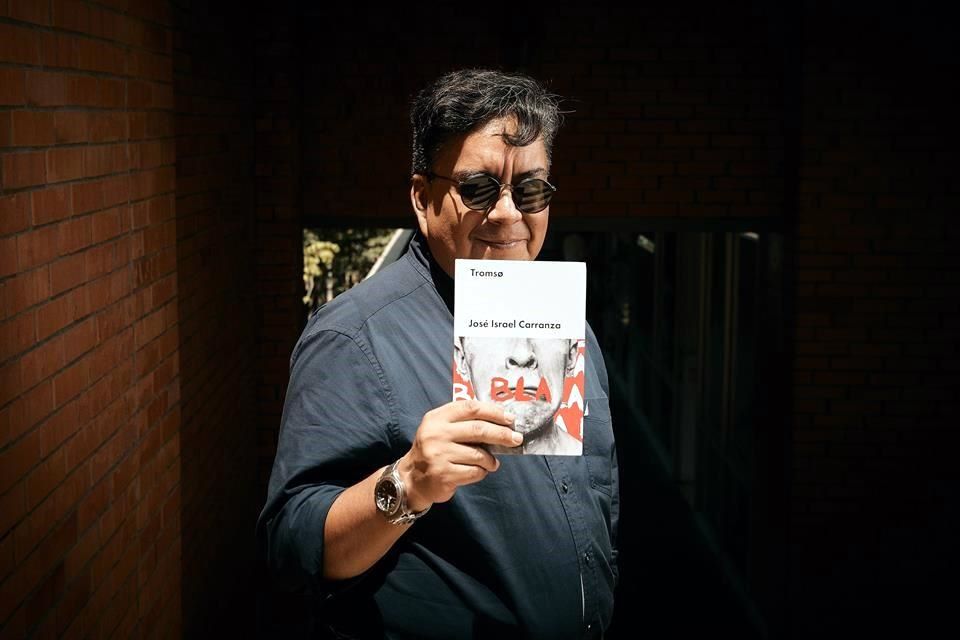

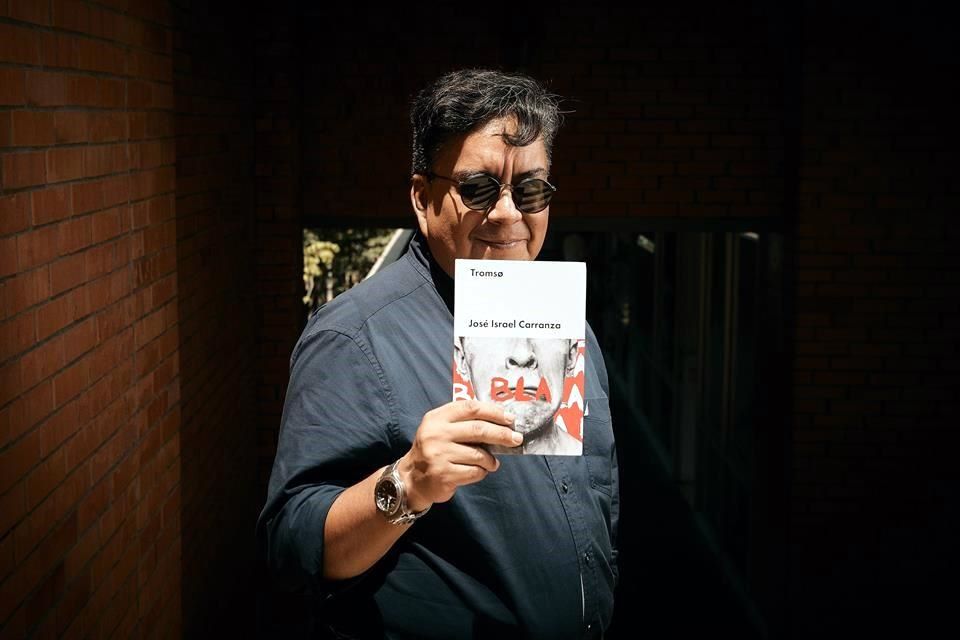

Entrevista a JIC, periódico Mural

Foto por Emilio de la Cruz

Foto por Emilio de la CruzEntre silencios

Rebeca Pérez Vega

Un nombre empieza a perder la voz, a aislarse, a hundirse en el silencio. Insiste en comunicarse, repite las palabras, pero es inútil porque nadie entiende.

Esta historia de imposibilidades, fue el punto de partida para el escritor José Israel Carranza (Guadalajara, 1972), quien con Tromsø(Malpaso Ediciones, 2018) hace su debut en el género de la novela.

El proceso de escritura fue largo. Empezó hace casi ocho años como un proyecto para un libro de ensayos, pero la propia escritura le reveló el destino de la historia, relata.

«El personaje se me reveló repentinamente, no tuve más remedio que ponerme a observar lo que hacia, lo que le pasaba, en alguna medida es una novela acerca de la verdad, de que lo único que tenemos a nuestro alcance son las apariencias.

«Me di cuenta que es una reflexión sostenida acerca de los límites de la escritura, por una parte está la historia de este hombre solitario, que cada vez se le entiende menos lo que dice, pero por otro lado la escritura también se cuestiona a sí misma para tratar de averiguar qué es capaz o incapaz de decir respecto a un personaje como éste», narra.

Carranza es ensayista, narrador y editor. Ha publicado las colecciones de cuentos Las Magias Inútiles y Cerrado las Veinticuatro Horas, así como los libros de ensayos La Estrella Portátil y Las Encías de la Azafata. Con Tromsø decidió experimentar con las palabras, establecer un ritmo frenético, con algo de curvas en el camino.

«La propia naturaleza de la escritura me fue indicando que era lo que tenía que suceder, pronto tuve que reconocer que iba a ser una lectura tortuosa, demasiado sinuosa si es que alguien se empecinaba en seguir adelante iba a pasar bastantes dificultades, pero decidí seguir adelante, porque eso también quería decir algo de la historia.

«Hay una especie de composición musical, quería que las palabras sonaran como debían sonar, que la puntuación fuera marcando esos sonidos, es una novela acerca del sonido y del silencio, de lo que las palabras alcanzan a decir», explica Carranza.

Tromsø será presentado por Víctor Ortiz y Bernardo García el jueves 23 de agosto, a las 19:30 horas, en la Casa ITESO Clavigero (Calle José Guadalupe Zuno 2083, esquina con Marsella).

En ese mismo espacio, pero a partir del 17 de agosto, Carranza ofrecerá un taller de ensayo con dos grupos, a las 17:00 y las 19:00 horas. En ese espacio explorará las posibilidades creativas del género, pero también las complejidades que implica como herramienta para interpretar la realidad. Las inscripciones ya están abiertas. Más informes al correo mlira@iteso.mx.

-

Raudo desastre

Las transformaciones del paisaje en Guadalajara, al margen de lo que las explique, se caracterizan sobre todo por su velocidad. Habría que preguntarse, claro, a qué obedece el hecho de que se hayan acelerado tanto en los últimos años. ¿De los Panamericanos para acá? Posiblemente: fue un momento en que sobre la ciudad —o, más bien, sobre quienes toman las decisiones en ella— se cernió una especie de delirio, mezcla de codicia y arrogancia, por el cual pareció entenderse que estábamos rezagados y debíamos alcanzar a las grandes capitales, lo mismo con la intensificación de la obra pública que con la inversión privada que se puso a levantar torres por dondequiera —cierto, no por dondequiera, pues ese delirio incluía seguir desentendiéndose de las zonas inveteradamente dejadas a su suerte, y que pasará mucho tiempo para que esos tomadores de decisiones encuentren qué provecho sacarles.

El caso es que, de entonces para acá, no hay día en que uno no se tope con una nueva mutilación, una alteración abrupta del paisaje, una demolición de lo que era en favor de lo que, supuestamente, debería ser. Vamos habituándonos a esos hallazgos: tantos son, y, además, tanto nos atarea una vida que implica ir acomodándonos todo el tiempo a la ciudad así renovada, que acaso ese estado de constante anomalía lo hayamos tomado ya como la normalidad. No obstante, si se presta atención, puede verse cómo se suceden las pérdidas, y sobre todo si esa atención está en función de la memoria personal, la que tal vez no llegue a convertirse en historia colectiva, pero que sí da forma a lo que cada uno de nosotros es. La casona admirable que tiraron y en la que sólo hay un abismo ominoso desde donde se alzará un nuevo esperpento; el café donde siguen alojados algunos recuerdos decisivos, aunque dicho café ya no exista; la plaza comercial desolada y para muchos ya inservible porque le retiraron el supermercado que la llenaba hasta hace poco; el puente que era como una ola inverosímil elevado sobre la avenida, ahora que bajo la avenida correrá el monstruo que luego saldrá a la superficie para que desde ahí podamos ver en todo su esplendor el raudo desastre. ¿Así ha tenido que ir cambiando la ciudad?

J. I. Carranza

Mural, 2 de agosto de 2018

-

Gran librería

Era una anomalía injustificable que la Universidad de Guadalajara no tuviera una gran librería, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que es la universidad que organiza la FIL. Por más de treinta años, no hubo un espacio donde el público lector tapatío encontrara lo que más lo hace ir a la feria, que es su oferta editorial, necesariamente más amplia y diversa que la que hay por lo general en las librerías. Como con tantas incongruencias que tienen lugar en la universidad, es difícil explicar esa anomalía. Pero el caso es que ya se remedió, y de tal modo que, si se hacen las cosas bien, la nueva librería Carlos Fuentes podrá convertirse en un lugar indispensable para ese público.

Es enorme, para empezar. Y no se trata de una enormidad absurda, pues sirve para que los libros estén bien expuestos y uno pueda deambular entre ellos por horas con toda comodidad. Bien iluminada, cuenta con espacios para arranarse un buen rato a hojear lo que a uno le interese, en la idea de que el tiempo que se pase ahí sea de lo más agradable —a diferencia de lo que encontré no hace mucho en otra librería de Guadalajara, donde a alguien se le ocurrió poner letreros en los que se conminaba a los lectores ¡a no pasar demasiado tiempo viendo los libros! (Luego quitaron esos letreros, pero a quién se le ocurre). Hay dos cafés, también, y áreas de exposiciones y salones para llevar a cabo actividades, lo cual redondea la posibilidad de que la librería funcione óptimamente como un lugar de encuentro y como un centro cultural. Los libros están dispuestos según una organización temática que, en principio, parece sensata —aunque esta forma de distribución siempre puede plantear algunas dificultades para saber qué va dónde—. Por lo demás, el área infantil es sensacional, y es seguro que las creaturas que empiecen a ir con alguna frecuencia podrán convertirse en público leal.

Tiene el inconveniente, ahora, de hallarse en un punto al que no es tan fácil llegar. Pero aquella parte de la ciudad está transformándose aceleradamente. En fin, que hay que ir a conocerla. Y a disfrutarla. A diferencia de otros proyectos de la UdeG, que son puro relumbrón y derroche, éste tiene mucho sentido.

J. I. Carranza

Mural, 26 de julio de 2018

-

Entrevista a JIC, El Financiero

Una novela de soledad en tiempos en que todos están comunicados

Tromsø, de José Israel Carranza relata la historia de un sujeto descubre su soledad cuando nadie, ni él mismo, puede descifrar lo que dice o escribe.

Rosario Reyes

El nombre de una ciudad noruega que está dentro del Círculo Polar Ártico da título a este inquietante relato acerca de un individuo que poco a poco se da cuenta que nadie entiende lo que dice. Ni siquiera él mismo puede descifrar las notas que toma en un bloc amarillo.

No es que haya enmudecido, pero parece condenado al silencio absoluto, a la soledad más aplastante. Su existencia se reduce a una serie de precisas y absurdas rutinas, como sintonizar en una radio de onda corta la UBV-76, que transmite desde un punto cercano a Moscú y que en 30 años sólo ha difundido voces humanas en 16 ocasiones.

“Al final, lo único que tenemos son las apariencias y con eso tenemos que arreglárnoslas”, dice el ensayista José Israel Carranza, quien acaba de publicar Tromsø, su primera novela, en la que un hombre anónimo del que nada se sabe, salvo que está imposibilitado para comunicarse, arrastra al lector a una atmósfera angustiante. Solo, frente a un libro cuyo autor demoró tres años en escribir y cinco más -asegura- releyéndolo “obsesivamente”.

-

Arenas movedizas

No he visto la serie de Luis Miguel. Parece que todo mundo ha estado al pendiente de ella, aunque, como por lo general ocurre cuando se trata de impresiones propiciadas por las «conversaciones» que hay en las redes sociales, lo más conveniente es tomar con reservas esa unanimidad. En todo caso, la serie podrá calificarse como exitosa y el interés de su público como auténtico. Veo que se habla de ella profusamente, y, sin embargo, no siento la menor curiosidad. O, si llego a sentirla, de inmediato queda sofocada por la anticipación del desagrado y el hastío que seguramente experimentaría si me resignara a verla. Probablemente se deba a esto: como muchos mexicanos que están en las inmediaciones de mi edad, yo tuve que formarme (estética, sentimental, moral y políticamente), en gran medida, con los materiales didácticos suministrados por Televisa, ese ministerio de propaganda y educación de los regímenes priistas hoy venido a menos.

Casi puede decirse que no había escapatoria: entre las telenovelas, los cantantes y los noticieros que saturaron nuestras infancias y nuestras juventudes, sólo pasada la primera mitad de los noventa pudimos ir dándonos cuenta de que había un mundo más allá de lo que nos ponían delante Raúl Velasco, Jacobo Zabludovsky, Luis de Llano o Ernesto Alonso. De tal manera que, como sobreviviente de esas condiciones históricas, me horroriza volver a chapotear en semejantes arenas movedizas. Y es que creo que, agotadas las fórmulas que dieron vida a las telenovelas durante décadas, las series biográficas buscan lograr lo mismo y de modos parecidos: concentrando una atención excesiva que —puesto que nuestra capacidad de atención siempre será limitada— deja en desventaja a otros productos que quizás valgan más la pena. Y que ahora, para nuestra fortuna, están a nuestro alcance, nomás es cuestión de saber elegir.

A veces, claro, puedo tararear como todo mundo alguna canción de Luis Miguel. Y a veces hasta buscarla y ponerla. Y disfrutarla. Más o menos sé de su historia. No he tenido más remedio. Si estuviéramos en los ochenta, seguramente estaría muy pendiente de la serie famosa. Pero el mundo ha cambiado, y querría creer que uno debería cambiar también.

J. I. Carranza

Mural, 19 de julio de 2018

-

Inercia

Por necesidad, cuando me perdí de los partidos que me importaban, a lo largo de este Mundial he debido atenerme a los resúmenes de los programas nocturnos de la televisión. Mal hecho: bien habría podido encontrar esos resúmenes, o los partidos mismos, en internet. Pero quizás por mera inercia acababa cayendo. Qué cosa más enojosa: son revistas de variedades estúpidas en las que los hechos de cada jornada —los hechos futbolísticos, quiero decir— parecían lo menos importante. En una de ésas, tuve que esperarme más de cuarenta minutos, o habrá sido una hora, a que despacharan las jugadas más importantes de un partido en no más de tres minutos. El resto fue la tertulia de los comentaristas (lamentables todos), segmentos de jueguitos melolengos, magias, pseudorreportajes, las dizque notas «de color» (un patancete albureando rusas), la estúpida mano parlanchina cuya supuesta gracia se basa en sus leperadas…

No habría tenido por qué esperar otra cosa, desde luego. Las razones que alguna vez pudo haber para disfrutar de los modos en que la televisión nos traía los mundiales eran básicamente dos: una, que no teníamos de otra, y dos, que lo que se ofrecía no era tan repugnante como hoy —antes al contrario, si contamos aquellos tiempos excepcionales del Güiri-Güiri, por ejemplo. Pero en este 2018 las cosas son muy distintas, y están a nuestro alcance infinitas formas de ver el Mundial y de enterarnos de lo que nos importa. (Es posible que una de las mejores fuentes de información relevante, seria y atractiva haya sido la prensa escrita, mucho más que en los balbuceos y las gansadas de infinidad de comentaristas y exjugadores o extécnicos metidos a «expertos», todos preverbales, acomodaticios, tendenciosos y antipáticos.

Dadas las condiciones actuales (monopolización de los derechos de transmisión, para empezar), es evidente que la televisión ya no sabe qué hacer para sobrevivir. Con sus excepciones: en el Canal 22 hubo un programa diario, De ida y vuelta, que aprovechaba óptimamente el Mundial como pretexto para proponer conversaciones muy sabrosas sobre la cultura rusa, entre otras cosas. Pero, de ahí en más, pura porquería. Y muy poco futbol. Qué bueno que existe internet.

J. I. Carranza

Mural, 12 de julio de 2018

-

Ilusiones

Si la ilusión es un recurso natural susceptible de ser administrado para que no se acabe demasiado pronto, o para que rinda los frutos que debería, a los mexicanos (como con los bosques, con el agua, con el petróleo, etcétera) no se nos da la previsión y, al contrario, derrochamos como si no hubiera un mañana. Hasta que, más o menos repentinamente, descubrimos que el yacimiento se secó, que en lugar del bosque sólo hay aridez y erosión, que del lago ya nomás queda un charquito. Y que, en lugar de la ilusión que llegó a embriagarnos y aturdirnos, tenemos (y es del mismo tamaño, o mayor) el merecido agobio de nuestras decepciones.

Nunca me ha gustado creer que la idiosincrasia existe: el conjunto de señas y conductas que, como fatalidad o condena, definen a un grupo humano. Y es que, si fuera en realidad así, ya nos amolamos sin remedio. ¿Somos corruptos, perezosos, indolentes o malhechos porque ésa es nuestra idiosincrasia? Bonita cosa. Sin embargo, lo que sí tenemos son constantes históricas, cuyas causas son claramente identificables, y una de ellas consiste en que los entusiasmos mayúsculos que nos arrebatan tienen su origen en la ignorancia o bien en la desmemoria. ¿Nos acordamos del Milagro Mexicano, del Arriba y Adelante, de la Administración de la Abundancia, de la Renovación Moral de la Sociedad, de la emergencia de la Sociedad Civil, de la Solidaridad, de lo que iba a pasar cuando Fox sacó al PRI de Los Pinos? Puede que sí —y, además, ayuda haber vivido cuando fueron sucediéndose esas fórmulas—, pero, ante los supuestos esplendores del presente, preferimos no tener esos recuerdos en cuenta.

Ahora bien: si hubo que irle a México en el partido contra Brasil fue porque es horrible estorbar la esperanza. Quizás algo parecido toque hacer ahora, después de una elección que, por lo pronto —y vaya que es ganancia, en la deficientísima democracia mexicana—, no desembocó en el fraude escandaloso que cabía temer. Es cierto que el optimismo propio no puede alimentarse sólo del optimismo de los demás: hacen falta hechos. Pero, en lo que los hechos llegan, corresponde dejar que la alegría haga lo suyo, especialmente la de los jóvenes, que es la única que sirve de algo.

J. I. Carranza

Mural, 5 de julio de 2018

-

Tromsø

Escribí #unanovelatituladaTromsø, que llegará a las librerías a partir de la próxima semana —si bien está ya disponible en amazon.com.mx, gandhi.com.mx, elsotano.com, pendulo.com, elcorteingles.es, etc.

-

Es así

Lo repetían constantemente los narradores, y es una afirmación a la que se recurre de modo casi obligado en situaciones en que, como ayer, lo que quedaba de ilusión ya tiene cara más bien de desconsuelo: «El futbol es así». ¿Así cómo? Imprevisible, habría que entender, un universo de leyes disparatadas donde aquello que dábamos por seguro se nos vuelve de pronto incierto, sin explicación y sin que esté a nuestro alcance hacer nada. Seguramente lo mismo nos decíamos ayer, a la vez, suecos, mexicanos, coreanos y alemanes. La fórmula puede aplicarse a cualquier otra cosa —el amor es así, la vida es así—, como un ensalmo mediante el que se conjura automáticamente toda posibilidad de que futbol, amor, vida, etcétera, no sean en realidad así, sino de otro modo.

Es detestable, la formulita, pues con ella se acude siempre a la aceptación de la fatalidad como instancia última de la realidad. Por más que hagamos, las cosas son como son. ¿México no pudo entenderse mejor, no pudo haber un árbitro menos injusto, teníamos que depender de que Corea muriera matando para poder pasar a octavos, ese tránsito a la siguiente etapa sólo pudimos merecerlo a condición de no ganar más como veníamos haciéndolo? ¿Y ya todo se acomoda en nuestro entendimiento de este Mundial tan extraño nomás porque el futbol es así?

No sé si estemos demasiado habituados a esa forma de verlo. El futbol y todo lo demás. Creo que es una de las razones de que, por ejemplo, hayamos presenciado un proceso electoral como éste, infestado de sangre, ilegalidades, bajezas, estupidez y odio, que tantos enconos ha propiciado, que tan profundamente ha socavado cualquier sentido que todavía podíamos verle a vivir en democracia, que tanto dinero ha costado y seguirá costándonos. Un proceso en el que se batieron récords de hipocresía y mezquindad, se insultó como nunca a la inteligencia del electorado y quedó garantizado que ir a las urnas será sólo refrendar el caos —en lo que se disipan las ilusiones desmesuradas de quienes ganen y se acendra el rencor de quienes pierdan. ¿Porque la democracia es así? Eso vendrán a decirnos. Y nos parecerá muy bien, como luego de perder tres a cero, como después del domingo, como siempre.

J. I. Carranza

Mural, 28 de junio de 2018