-

Opiniones

Lo único menos importante que nuestro juicio son nuestras expectativas de que la realidad lo tenga en cuenta. Por ejemplo: tengo el mal hábito de consignar en Google Maps mis experiencias como usuario o consumidor en los lugares que visito. Acaso porque en el fondo alienta en su algoritmo una voluntad democrática básica, y entonces se abre como un foro para conocer experiencias ajenas, expresar las propias y afinar al fin el propio criterio, la app me insta a decirle qué pienso de la cremería de la que acabo de salir, cómo me la pasé en la peluquería donde acaban de tusarme o qué me parecieron los precios en la ferretería donde compré un destapacaños. Me dice, la app, que mi opinión es muy importante, y que al soltarla estaré ayudando a mis prójimos a tomar mejores decisiones —cuando lo cierto es que consultar las opiniones ajenas me ha servido sólo para reprocharme por no haberles hecho caso a tiempo—. Y yo le creo y allá voy, a teclear con más primor del necesario mi parecer y mi sentir, que a la postre irán viéndose recompensados con la curiosidad de otros usuarios y acaso con el corazoncito que alguno tenga a bien obsequiarme.

En realidad, como casi todo lo que se refiere a nuestras vanidosas ilusiones, detrás de las intenciones del algoritmo (trátese de que pretenda realmente ser útil, o de que busque ante todo una mayor rentabilidad gracias al tráfico de opinadores vanidosos e ilusos como yo), está en juego la falacia conocida como “petición de principio”, por la cual aquella afirmación de que mi opinión importa no se funda más que en sí misma, pues ni soy quién para decir nada acerca de nada, ni en el mar infinito de voces que quieren hacerse oír existe razón alguna para que la mía cuente más. ¿Por qué importa mi opinión? Porque las opiniones son importantes. Y de ahí no vamos a salir. (Podríamos salir, claro, empezando por razonar que, si bien todo mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, no toda opinión es por ello admisible. Pero eso nos desviaría del rumbo que hoy interesa: ya será en otra ocasión). Y, por otro lado, está el hecho de que es pedir un imposible que alguien forje un veredicto imparcial y sereno, que lo cimente en argumentos y razones y además lo urda con claridad, al menos, cuando no con inspiración y alturas, con lealtad a la verdad y con ánimo de mejorar la realidad, tras salir de la farmacia adonde pasó por desenfrioles, papel higiénico y huevo.

No obstante lo anterior, debo reconocer que encuentro algún deleite en esas elaboraciones. A veces con esmero y detalle, por lo general con excesivos rencor o gratitud, según sea el caso, acabo reincidiendo, y no sin cierto orgullo veo las decenas de veces que alguien ha conocido mi recomendación de un puesto de periódicos, la celebración alocada que me consentí alguna vez hacer de una tejuinería o las estrellitas laudatorias que le puse a una terminal de autobuses. Pero también he experimentado el inservible alivio del desquite, por ejemplo cuando me quejé amargamente de un taller autoeléctrico en el que caí por creer las opiniones de quienes habían quedado satisfechos. Hablaban, esas falaces estrellitas, del buen trato, de los precios razonables, de lo atinado de los diagnósticos y de las soluciones. Y resultó todo lo contrario: malmodosos, careros, malquedados y malhechos, me entretuvieron el coche cinco días sin hallar qué tenía, me lo regresaron todo marrano y más descompuesto. Y me torcieron la jeta cuando al fin fui por él —de todo lo cual di cuenta en mi enrabiada opinión, y cada que paso por ahí me anima imaginar cuántos clientes habré logrado espantarle a ese taller malhadado… pero veo siempre que sigue teniendo un montón de coches, así que mi media estrellita de nada sirvió.

Se trata poco, creo, pero un efecto subrepticio de la gentrificación es el empeoramiento del servicio en restaurantes, cafés y similares. Entre las ganas tontas de innovar (y luego todos los negocios acaban pareciéndose por eso) y la mera altanería que acaso deriva de su convicción (infundada) de ser excepcionales y mejores, proliferan con ganas los locales donde está perdida por completo la observancia de lo básico y, en cambio, quieren imponerte sus ideas dudosas de lo que más te conviene disfrutar. Es fácil reconocerlos: sus nombres incluyen a menudo etiquetas como “de autor”, “de especialidad”, “artesanal”, “de barrio”, o bien riman con “mamonería”; las sillas son desiguales, las mesas están como sacadas de un cuarto de tiliches, las paredes descarapeladas o con salitre les parecen exquisitas, se jactan de ofrecer pan hecho “de masa madre”, las tazas no tienen orejas, las cucharas las ponen en un pocillo de peltre abollado. Y no venden chocomil: si tienes la mala suerte de ser una niña normal, vas a tener que conformarte con un brebaje amargoso pero ancestral. El café sabe a tierra, los frijoles son de lata, los menús están sujetos a unas tablitas pringosas. Y los meseros te hacen sentir que están haciéndote un favor, tienes que levantar tus propios platos sucios, etcétera.

No sé si, como sociedad, algún día nos hartaremos de eso. O si, quienes no nos acomodamos a este empeoramiento de la experiencia, ya más bien vamos siendo desalojados y dejamos de contar. De manera que no nos queda sino ir a protestar en Google Maps, como si de algo sirviera.

J. I. Carranza

Mural, 8 de marzo de 2026.

-

Silencio

Los muertos son siempre demasiados. Uno solo es demasiado. Las vidas suprimidas de otras formas, por ejemplo con lesiones incapacitantes, o bien haciendo desaparecer a alguien, son siempre demasiadas también. (En rigor, habría que distinguir entre “desaparición forzada” —la que corre por cuenta del Estado— y “privación ilegal de la libertad” —atribuible al crimen, organizado o no… y ya estamos viendo lo bien organizado que está—; sin embargo, no parece un completo disparate aducir aquiescencia del Estado mexicano en la perpetración de esas privaciones, ya sea por ineptitud o por connivencia, de manera que la distinción significa poco en una realidad como la nuestra). Cada una de esas vidas, además, va siendo amputada de otras muchas que la rodean y que han de proseguir como puedan, mientras puedan.

Sin embargo, la demasía incesante de vidas clausuradas, de modos crueles y dolorosos por lo general (y dolorosos y crueles siempre para los sobrevivientes), va volviéndose más invisible conforme crece y lo cubre todo. Acaso sea que la ceguera impide percibir cómo se adensa la oscuridad de la noche, o quizás es que hace mucho tiempo se atrofió de modo irreversible nuestra capacidad de comprender la desmesura del mal y de su locura. Los cuerpos que desbordan las morgues, los que infaman la tierra a la espera de que un grupo de madres dé con ellos, las pedaceras de cuerpos en bolsas tiradas en cualquier rincón de cada día, los cuerpos esfumados o disueltos o cuyo recuerdo irá desvaneciéndose como suposiciones cada vez más débiles, los cuerpos detrás de las cifras cada vez más carentes de sentido y los que harán crecer esas cifras mañana, y pasado mañana, suman cantidades cada vez menos útiles para hacerse una idea de lo que es esto.

Y por ello, por ejemplo, da la impresión de que es más sencillo dimensionar lo ocurrido el domingo pasado asomándose a los estragos materiales: los locales y vehículos incendiados y las pérdidas millonarias que dejaron, el perjuicio directo para sus propietarios, las interrupciones en la circulación de mercancías, los esfuerzos que habrá que hacer para la recuperación y, aun con esos esfuerzos, las repercusiones del estallido para la continuación de la vida económica del país. Que es, por lo visto, la que más importa: un bebé en llamas o una joven madre asesinada han dado menos de qué hablar que el temor de que se cancele el Mundial. Dicho de otra forma: a los muertos, civiles o no, que los lloren los suyos; el miedo y la zozobra experimentados por la población no hay más que dejarlos pronto atrás y guardarlos para la siguiente ocasión de usarlos. A ocuparse de otras cosas. Es asombroso qué bien se nos da rearmar la “normalidad” cada que revienta. Atravesamos la angustia y la incertidumbre como se atraviesa una lluvia, como si no hubiera más que tramitar el hecho de que la lluvia hace lo que hace la lluvia, y uno se moja y a veces cae un rayo y alguna vez crece un río o una avenida o una colonia se inundan. Y luego sale el sol. Nomás que las lluvias de balas y fuego no tendrían por qué parecernos normales. En otros países las llaman guerra.

Muchos podremos estar de acuerdo en que el 22 de febrero, en muchos lugares, tuvo que ser un domingo distinto, es decir, como por lo general son los domingos, por distintos que puedan ser para cada quien. De súbito, y temprano, pudimos temer que no iba a verificarse la estable sucesividad de lo previsible: cundían las noticias, verdaderas y falsas (otra distinción inútil, pienso: el terror no repara en sutilezas, y las noticias verdaderas parecían inverosímiles y, viceversa, las falsas eran perfectamente creíbles), y supimos que convenía resguardarse, moverse lo menos posible, seguir informándose. De algún modo, ese encierro repentino y el desasosiego que traía consigo fueron como una condensación, en cuestión de horas, de lo experimentado en la pandemia. Se suspendió lo que se pudo —imbécilmente, el gobierno estatal en Jalisco paró de golpe todo el transporte público, de forma que la gente no tuvo manera de regresar a sus casas—, nos avinimos a conectarnos con quienes no teníamos al lado. Y esperamos. El silencio que se desplomó sobre Guadalajara, del mediodía en adelante, y hasta la mañana del martes, era ensordecedor.

Y pudimos saber, entre otras cosas, qué valiosa es la ocurrencia de lo invariable, y de qué modo las existencias de muchos se ajustan sin cuestionarla a esa confianza de que pasará lo que tendría que pasar: cuando nos dimos cuenta de que la alacena o el refri estaban vacíos, y con todo cerrado, ¿cómo nos íbamos a aprovisionar? Tal vez por culpa de la literatura o del cine, y en todo caso de la imaginación, la excepcionalidad y la aventura tienen más prestigio que la rutina y que las inadvertidas materializaciones de lo cotidiano. Habrá que emprender la ponderación objetiva de lo consabido —y, yo diría, su elogio entusiasta—. El acontecimiento de lo mismo como la opción siempre preferible a la matanza y el saqueo y el incendio.

Lo he recordado alguna vez aquí: cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Kafka anotó en su diario: “Alemania le declaró la guerra a Rusia. Por la tarde, Escuela de Natación”. Un sabio sentido de la prescindencia: dar la espalda al mundo, que no nos ha tenido en cuenta para reventar. Quién fuera como Kafka.

J. I. Carranza

Mural, 1 de marzo de 2026.

-

«Cada momento…»

Al principio nos asombró —luego ya no tanto— la notoriedad que recientemente ha ganado Cristian Castro: porque dice y hace cosas extrañas y chistosas, pero también porque circulan cada vez más videos suyos que muestran sus dotes como cantante. Que las tiene, no cabe duda. En uno de esos videos, mientras se come un plátano en una cocina donde también está José José, Cristian explica cómo “El Príncipe” poseía una capacidad aeróbica extraordinaria, como si tuviera “cuatro pulmones”, y para ilustrarlo se pone a cantar “Buenos días, amor”, de forma desde luego admirable. Resulta lógico entonces que, con esa visibilidad que tiene (en TikTok, en YouTube), se pensara en él para los anuncios de una plataforma que acaparará los partidos del Mundial, en los que sale con un batín verde con vivos rojos, haciendo caras y diciendo payasadas, ora hablando con un perro, ora llamando por teléfono a Luis Miguel.

(Ahorita vuelvo con CC, pero antes tengo que decir esto: qué miseria se ha vuelto el Mundial, con ese acaparamiento y esas odiosas exclusividades, destinado a celebrarse para el enriquecimiento obsceno de unos cuantos y encarecido hasta el disparate para las multitudes de aficionados: un cuarto de hotel en Guadalajara podrá costar dos mil 300 por ciento más esos días. Pretexto para que se coludan la podrida FIFA y los gobiernos, cuyos figurantes más astutos podrán medrar de lo lindo, el Mundial es como una plaga para las ciudades en que tiene lugar —por lo menos las mexicanas—, con obras malhechas y corruptas y trastornos a la vivencia de lo cotidiano que difícilmente nos traerán alguna alegría… Ha de ser por eso que aún no se siente el ambiente mundialista, y qué bueno: ojalá se cancele).

Caímos pronto en la cuenta, y así estuvimos comentándolo un par de veces, cuando nos salían esos anuncios: pues claro, la genética no olvida ni perdona, y después de todo CC es hijo de quien es, de ahí que en su peculiar estampa se acrisolen el encanto de Verónica Castro y la simpatía descabellada del Loco Valdés. ¡Y es sobrino de Don Ramón y de Tin-Tan! Por eso, haga lo que haga, es muy probable que le salga bien: si baila enfundado en una malla tornasolada y con el cabello morado, si declara a la televisión argentina que cada vez está pareciéndose más a una tía suya, si divulga su doctrina de invencible anonadamiento e insta a “no hacer ¡nada!”, si canta heavy metal o baladas, etcétera. De modo que así nos lo dijimos, a la hora de la comida, mi esposa y yo, no sin alguna culpa o pudor: cuarenta años más tarde, resulta que venimos a descubrir que Cristian Castro nos cae bien y tiene más de un talento, el maldito. Qué barbaridad.

Y ahí habría quedado todo, de no ser porque, un par de días más tarde, el endiablado algoritmo empezó a aventarme canciones de CC que, lo juro, yo jamás habría buscado por mi cuenta, ni siquiera por curiosidad. No quiero sugerir, aclaro, que mis gustos musicales sean mejores que los de nadie, pero de seguro no son peores. En todo caso, a estas alturas de la vida no voy a cambiar tan fácilmente de querencias: como cantaba Sinatra, “Why try to change me now?”. Y por eso llegó a irritarme la insistencia de la app en ponerme a oír “Azul”, pero también porque así se demuestra cómo los aparatos están siempre escuchándonos, registrando puntualmente los que identifican como nuestros puntos flacos y asestándonos en consecuencia lo que debemos consumir a continuación, sabedores de que carecemos de voluntad suficiente para elegir por nuestra cuenta. Y de que conocen mejor que nosotros qué queremos oír o ver o leer y qué debemos comprar, y también qué necesitamos (y qué no) saber, cómo tenemos que comportarnos, de qué tenemos que estar hablando y cómo debemos pensar.

Otro ejemplo: ¿por qué, de repente, da la impresión de que el único asunto importante en el universo son las personas que supuestamente se sienten perros o coyotes o gatos, y que por lo visto se conducen como tales? (CC tiene algo de gato rubicundo, ahora que lo pienso, como un Garfield que canta, y de súbito me asalta el recuerdo del gato GC —el de ¡Corre, GC, corre!—, acaso nuestro primer therian, o un visionario, al menos). De la noche a la mañana, todo mundo se ha enterado de su existencia y se divierte con memes cada vez más ineficaces, pero también se ha formado una opinión al respecto; como si fuera algo que deba tomarse en serio, no han faltado los expertos que son consultados, y pronto veremos a Lemus pelando los ojos y torciendo la jeta con repugnancia cuando algún reportero se los mencione. Pero habría que preguntarse: ¿a quién le conviene que estemos ocupándonos de semejantes idioteces? Y también: al desencadenarse la ridiculización y la saña contra quienes se creen animales, ¿no está alentándose soterradamente la estigmatización y la proscripción de quienes mudan de identidad en el plano humano y real, por ejemplo las personas trans? No dudo que pronto alguien —por ejemplo el propio Lemus, tan celoso de la moralidad tradicional— salga a acusar: “¿Ya ven a lo que estamos llegando por permitir esas conductas antinaturales?”.

Malamente, esto de los therians también estuvimos platicándolo a la hora de la comida, con los teléfonos cerca. En cualquier rato me va a salir el video de alguien vestido de conejo cantando la de “No podrás”.

J. I. Carranza

Mural, 22 de febrero de 2026.

-

Alarmas

Las alarmas acerca de los peligros que trae consigo el acelerado progreso de la inteligencia artificial están pitando todo el tiempo, pero esta semana sonaron más recio, principalmente a raíz de un artículo que circuló profusamente, «Something Big is Happening», cuyo asunto principal es que, según el autor, Matt Shumer, hemos estado subestimando las consecuencias de ese progreso, aun cuando tales consecuencias ya están teniendo lugar desde hace tiempo. Programador y empresario involucrado en la creación de herramientas de IA, Shumer afirma que mucho del trabajo necesario para dicho desarrollo ya están haciéndolo esas mismas herramientas —es decir, que trabajan en perfeccionarse por su cuenta, sin intervención humana—, de tal manera que los empleos de programación que hicieron posible esta tecnología, por ejemplo, ya son cada vez más prescindibles.

El artículo hace algunas recomendaciones aparentemente sensatas ante eso que ya viene, y están dirigidas en buena medida a la supervivencia individual: adaptarse cuanto antes, replantearse los objetivos que uno persigue en la vida, ordenar las propias finanzas en previsión de la pérdida del empleo… aunque también habrá que precaverse contra la devastación que traerán consigo los sucesivos tsunamis que están cobrando forma ahora mismo en los procelosos océanos de la economía mundial. En días pasados, hubo una tempestad bursátil en la India debido al anuncio del lanzamiento de nuevos modelos de Anthropic por los que millones de empleos podrían verse rápidamente reemplazados. Dario Amodei, quien está al frente de Anthropic, ha vaticinado que al menos la mitad de los puestos de trabajo llamados «de cuello blanco» en el mundo dejarán de existir de aquí a cinco años. Interesa lo que piensa y dice Amodei, hay que decir, porque en el entorno de los magnates que encabezan esta revolución, parece ser el que más se ha preocupado por las consecuencias adversas que deberíamos temer, y ha impulsado investigaciones para explorar los límites éticos que convendría tener en cuenta, lo que significa que las máquinas, de manera autónoma, estén ya transgrediendo esos límites (extorsionando a seres humanos, por ejemplo, o adiestrándose sin ningún escrúpulo en el desarrollo de armas biológicas), y cómo deberíamos prepararnos, sociedades y gobiernos, para lidiar con todo eso.

Naturalmente, a todas las previsiones agoreras se podrían oponer otras, de signo contrario, centradas en los insospechables beneficios que la IA está ya haciendo posibles en numerosos ámbitos de la existencia humana: cura de enfermedades antes incurables, más justa distribución de la riqueza, preservación de los ecosistemas y aprovechamiento más sensato de los recursos, avances para la educación y, en general, mejorías otrora inalcanzables en la calidad de vida de sectores más grandes de la población… Si es verdad que las capacidades de procesar y utilizar cantidades ingentes de información a altísimas velocidades va multiplicándose a cada momento, en especial gracias a lo que se conoce como un «bucle de retroalimentación» que acelera el progreso, corrige y aprende y perfecciona de modo cada vez más instantáneo; si es verdad, en fin, que la inteligencia artificial es la hiperpotenciación de lo que han podido alcanzar las civilizaciones a lo largo de la historia, es de suponerse que las más perdurables aspiraciones humanas tendrían que llegar a verse satisfechas pronto, gracias al hecho de que las máquinas están libres de nuestras peores taras (supersticiones, prejuicios, pasiones, emotividad, y también hambre, frío, dolor o muerte).

Sea que se mire en una u otra dirección, hacia el abismo y el apocalipsis o hacia un futuro donde se realicen nuestras mejores posibilidades, lo cierto es que las ocasiones para la exageración son numerosas, la tentación de la credulidad es poderosa y abundan los espejismos y son más nítidos y seductores —casi como si los produjera la IA a nuestro capricho y según nuestras más altas ilusiones o nuestros más agudos temores—. Pues sucede que, mientras las profecías se cumplen y las esperanzas se colman, lo que tenemos es un presente del que más nos vale hacernos cargo. Si lo que viene escapa a nuestro control, habrá que admitir que así ha sido siempre. Y el presente, en cambio, lo tenemos a la mano, y es tan precario como fugaz y eterno e invaluable.

En medio de la agitación que hay constantemente en los ámbitos donde está reconfigurándose la realidad (las grandes compañías que compiten por llevar la IA adonde ésta misma va mostrándoles), hace pocos días llamó la atención otra publicación que, en el mismo sentido que la de Shumer, también alertaba sobre los peligros crecientes y sobre lo poco prevenidos que estamos para imaginar siquiera lo que nos espera. Se trataba en este caso de la carta con la que Mrinank Sharma, quien lideraba el equipo de investigación de «salvaguardas» de Anthropic, explicaba su despedida, resignado por no poder detener aquellos peligros, que pone en relación con las crisis simultáneas que atraviesa la humanidad: cambio climático, guerras, declive de la democracia y otros valores, etcétera. Sharma agregaba que ahora va a dedicarse a la poesía y que se propone «ser invisible».

No es mala idea, este propósito.

J. I. Carranza

Mural, 15 de febrero de 2026.

-

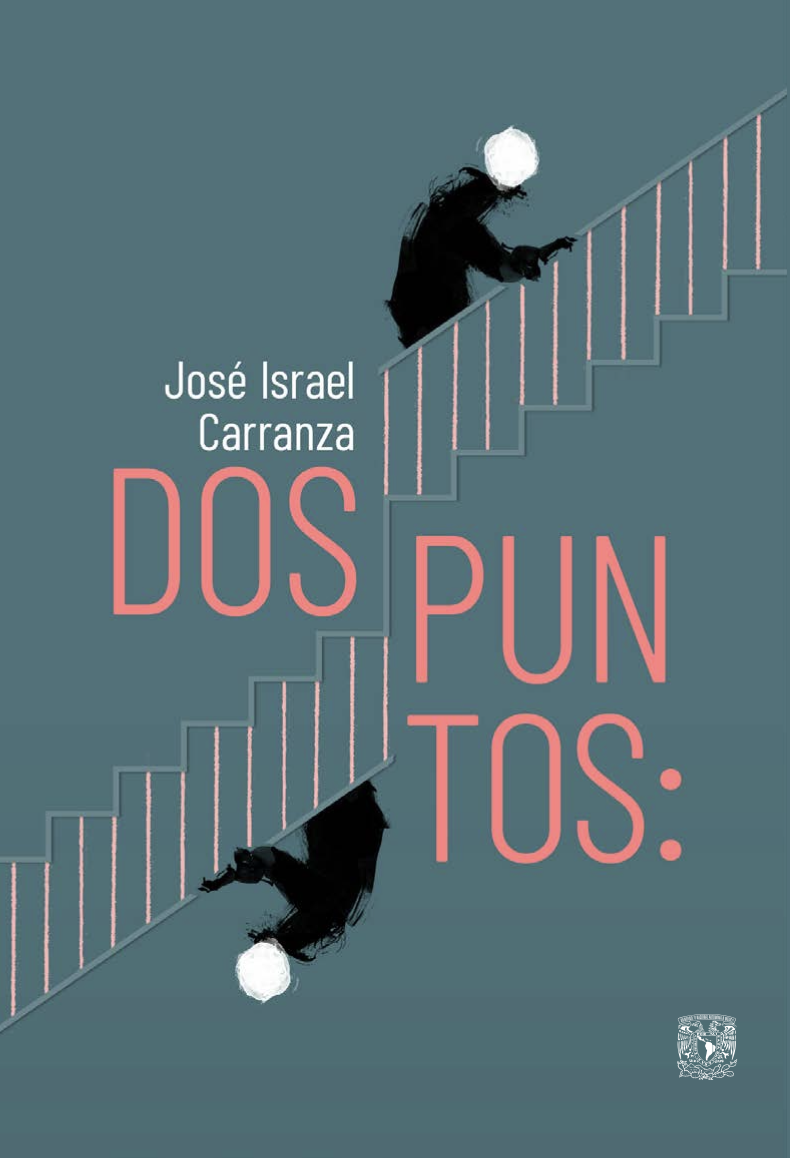

Dos puntos:

En diciembre de 2025 apareció este libro, publicado por Libros UNAM. La cuarta de forros dice:

Colección miscelánea de piezas cuyos asuntos están decididos por determinados intereses literarios y memoriosos del autor, este libro quiere ser una apuesta por la escritura ensayística como forma de comprensión mejor de la realidad, empezando por aquella en la que se halla circunscrita una posibilidad de identidad. Se compone de tres partes: la primera, “Recordar es engañarse:”, está dedicada a la confrontación con el lenguaje como expansión de los propios límites y como contención del olvido; la tercera, “Qué no es apariencia:”, comprende un conjunto de ensayos tramados en torno a la perplejidad de ser quien se supone que uno es. Y la segunda, “Sustancia activa:”, reúne las postales que quieren fijar y preservar de la destrucción una serie de lugares de Guadalajara especialmente caros para el autor.

José Israel Carranza adopta aquí una actitud escéptica, a menudo irónica y renuente a ningún compromiso que no sea el que sostiene con su propio juicio, sus propias dudas y su convicción de que en el cultivo de la prosa hay una cierta vía de salvación. Esa actitud es, probablemente, la que mejor conviene al ensayo, género cuya libertad proverbial se ejerce mejor cuando la perplejidad, la curiosidad y la imaginación se alían como una forma intensificada de la atención.

Para adquirirlo, por acá, a la librería en línea de Libros UNAM.

-

De colores

Cuando se dispuso que los taxis en Jalisco fueran blancos con amarillo, en 2018, se pretextó que ello ayudaría a combatir la piratería. Nunca quedó claro cómo ni por qué, y más bien pareció que era una arbitrariedad burocrática. O estética. Alguien llegó con la ocurrencia y alguien más la autorizó. No está claro que hayamos ganado nada con el cambio. Fue una de las últimas dagas de la administración de Aristóteles Sandoval. Además de eso de la piratería, se adujo que así se buscaba modernizar las flotillas —como si no pudiera haber coches nuevos con los colores viejitos, y viceversa— y también aseguraron que habría taxis ecológicos, blanco con verde, lo cual desde luego fue mentira. Lo triste es que esa imposición no pareció inconformar a nadie, o no tanto como para oponerse decididamente, y pronto fue quedando erradicada del paisaje la combinación de azul y amarillo con que los taxis recordaban los colores de las torres de Catedral.

Acaso las mutaciones cromáticas, más que desencadenar problemas demasiado graves para la existencia y el funcionamiento de la ciudad, sean signos de nuestras pretensiones y nuestras suposiciones, y delaten por tanto nuestros modos de entender la vida en Guadalajara. Y esos modos sí que pueden ser problemas menores o mayores. Por ejemplo, el color de las banquetas. Durante tanto tiempo como para volverse emblemática, la combinación del rojo y el blanco predominaba en muchas calles del centro y de los barrios más tradicionales, así como en colonias que iban expandiendo en todas direcciones una extensión urbana caminable, más manejable que la que nos contiene hoy en día. A veces el blanco se trocaba por un amarillo claro, sobre todo hacia el oriente, pero en general la cuadrícula bicolor estaba tan incorporada a nuestra forma de ser como ciertos sabores, olores, texturas y sonidos inconfundibles y confiables: como las pitayas de las Nueve Esquinas, como los efluvios de la Aceitera, como el agua del Parque Alcalde o como el pitido del carrito de los camotes en las esquinas de la noche. De pronto, quién sabe si porque dejó de importarle a nadie, las banquetas tapatías ya no quisieron seguir poniéndose esos colores. En su lugar empezó a predominar el vil cemento sin gracia alguna, y tampoco pareció que lo lamentáramos demasiado. (Hay que decir que los cuadritos rojiblancos se han vuelto ahora un emblema de la gentrificación, pues solamente los ponen quienes pretenden el revival nostálgico de una Guadalajara que ya no existe, por ejemplo afuera de restaurantes o cafés hípsters. Y caen muy gordos).

¿Qué significa, entonces, esa mutación? Que perdimos cuidado por preservar una seña de identidad, y que de haber hecho lo contrario tal vez habríamos conseguido mantener en las calles tapatías una imagen más digna que la que hoy tenemos. Las banquetas feas de cemento no parece que merezcan ser barridas ni lavadas, ni reparadas cuando se rompen. Y así van destruyéndose y volviéndose más peligrosas y estando cada vez más sucias. (Aprovechando: los alardes de limpieza y embellecimiento de la ciudad que hace la alcaldesa Verónica Delgadillo son cada vez más infundados y enojosos: cómo se ve que nunca da dos pasos más allá de los posts de sus redes sociales, y no ve las cantidades de basura y mugre y pestilencia que hay por todos lados).

Hasta que el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo se propuso poner orden en las rutas de camiones en Guadalajara —y desde entonces sólo hemos ido de fracaso en fracaso—, nos manejábamos medianamente bien con los sencillos principios de una organización por rumbos y colores. Pintados sus fuselajes con anchas franjas, lo mismo que sus defensas, los camiones servían así a una población en la que aún era muy probable que mucha gente no supiera leer, pero además imprimían una variada alegría a la escenografía de lo cotidiano. Los amarillos iban hacia Miravalle, los violetas hacia San Pedro, los verdes hacia el Colli, los azul marino hacia el Baratillo, los rojos… ¿A dónde iban los rojos? ¿Y de qué color era el eje Oblatos-Colonias? Esta organización ejemplar daba cabida a los camiones chatos del SUTAJ, de un opaco beige (los coloridos eran de la Alianza de Camioneros), cuyas rutas estaban numeradas del 100 en adelante (el 100 y el 101 cruzaban desde Zapopan hasta San Pedro), y luego hubo que hacer espacio a los de Servicios y Transportes, beige con naranja (como el 275, que acaso fue el primero que empezó a tener letras para indicar las variaciones de sus derroteros), y al fin al arcoíris de los trolebuses y las combis de Sistecozome… Hoy, con la mayor parte de los camiones repartidos entre el rojo y el verde, la ciudad es más impaciente consigo misma, o neurótica o rabiosa, y no parece tener ya calma para proponerse jugar como lo hacía antes. Si volviéramos a un principio de ordenación cromática del transporte colectivo, ¿no recuperaríamos algo de la sensatez perdida?

«El Pájaro» de Goeritz dejó de ser amarillo como los taxis (sí, volvió a su color original, pero es horrible). Afortunadamente no ha pasado lo mismo con las esculturas de González Gortázar en el Parque González Gallo y en Jardines Alcalde. Etcétera. Por imperceptibles que puedan ser estos cambios, el hecho es que alteran también la memoria que tenemos de la ciudad, y acaso así ésta se nos vaya desfigurando o borrando, irremediablemente.

J. I. Carranza

Mural, 8 de febrero de 2026.

-

¿Exterminio?

Era enero, justamente. En 1989. Hacía tres años del Mundial y faltaban otros tres para las explosiones del Sector Reforma. Estaba por inaugurarse la línea 1 del Tren Ligero. La Guadalajara de ese momento no nos parecería irreconocible, pero sí sumamente distinta. Tenía otras dimensiones, aún no se había dejado arrebatar por los delirios de grandeza que le han hecho crecer racimos de torres inservibles por todos sus rumbos, iba a otro ritmo o a otra velocidad —al igual, supongo, que las sociedades urbanas en general cuando aún se veía lejano el cambio de milenio, internet aún no irrumpía en nuestra viday apenas estaban por empezar a caer los muros, como el de Berlín, que habían contenido nuestra comprensión del mundo a lo largo de ese periodo extraño (pero hoy incluso añorable) que era la Guerra Fría—. La ciudad y el país no podían imaginar las pesadillas que les aguardaban conforme fueran internándose en el nuevo siglo. Por ejemplo: la Glorieta de los Niños Héroes era solamente eso, un monumento para conmemorar ahí el episodio fantástico de Chapultepec, y no el memorial de la infamia y el epicentro de la desesperación y la angustia que es hoy en día.

Aquellas relativas calma e inocencia se vieron entonces perturbadas por la ocurrencia de ocho o nueve asesinatos que tuvieron lugar en el transcurso de unas cuantas semanas, hasta marzo. De modos parecidos, las víctimas —también parecidas— amanecían en el frío de aquellos días con un balazo en la cabeza, y pronto empezó a hablarse de un asesino serial cuyos móviles era menos difícil imaginar que comprobar —también entonces la policía era inepta, sólo que hoy lo es más si se tiene en cuenta la tecnología con que supuestamente trabaja y la red de cámaras con que supuestamente debería ver todo lo que pasa—. «El Mataindigentes», como empezó a llamarse a quien fuera que estuviera asesinando personas, estaba enfrascado en una empresa personal de erradicación de seres humanos que encontraba indeseables; atacaba por la noche, cuando sus blancos estaban dormidos, se movía en un vocho azul (o blanco). Los muertos, anónimos salvo uno, eran de edad avanzada o, en todo caso, no demasiado jóvenes. Vivían en la calle, o al menos ahí habían caído, una noche, para ya no despertar. Igual que como sucede hoy (los tapatíos cambiamos poco), probablemente nadie se habría percatado de sus existencias de no ser por la forma brutal en que éstas habían acabado. Los indigentes (ya no les decimos así) eran y son invisibles hasta que los señala la desgracia, y a menudo ni siquiera entonces. (El que no era anónimo fue identificado como un viejo ladrón, apodado «El Raffles Mexicano» en recuerdo del afamado delincuente victoriano de guante blanco, al parecer porque había hecho fama con sus hurtos sin sangre y con alguna elegancia. Viejo y arruinado, aquella carrera no le sirvió para salvarse de vivir y de morir en la calle a manos del asesino del vocho blanco o azul. Se dijo que, a la hora del balazo, llevaba consigo una valija llena con recortes de periódico que contaban sus hazañas).

Agarraron, al fin, a un individuo de cuya responsabilidad nunca pudo tenerse certeza absoluta. Parece que el dato que se juzgó más fehaciente fue su cojera: al asesino escurridizo alguien lo había visto arrastrar una pierna. En todo caso, los asesinatos pararon. Mientras ocurrían, las autoridades procuraron resguardar a quienes dormían en las calles. Luego ya no vieron la necesidad.

Fue, acaso, la penúltima vez en que la sociedad tapatía pudo consternarse y apiadarse auténticamente (la última fue el 22 de abril de 1992, cuando voló por los aires no sólo un buen pedazo de ciudad, sino también nuestra credulidad y quedamos de algún modo atrofiados ante los horrores que nos esperaban). Y acaso ésa sea una de las diferencias principales entre aquel tiempo y el presente, hoy que ha venido informándose de una nueva cuenta, ya larga, de personas asesinadas que, como las víctimas del «Mataindigentes», tienen en común la desdicha insondable de vivir en la calle y de ser nadie para nadie. Como ha publicado el diario NTR, en el último año van al menos 15 homicidios de personas con estas características, y aunque no haya indicios aún para vincularlos, sí recuerdan aquella campaña de exterminio de 1989. Sólo que a una escala mayor.

En el chat de los vecinos de la colonia, son frecuentes los mensajes que reportan a alguien que anda haciendo dagas: que grita, rompe algo, quema algo, se encuera, se ha derrumbado a la entrada de una cochera, está a media banqueta en un charco de sus propias deyecciones, etcétera. Los reportes buscan que la policía acuda, y a veces tienen razón, pero a veces no: son sólo vecinos que quieren que el paisaje esté despejado de esas sombras, esos muertos vivientes o esos fantasmas demasiado concretos. No son raros los mensajes que claman por que alguien ponga remedio de una vez por todas. Que alguien acabe con la plaga. Una vecina incluso anhela que alguien les vierta agua hirviendo cuando pasen. Otro, que alguien les prenda fuego. (Ese vecino y esa vecina no sé quiénes sean, pero seguramente nos habremos saludado más de una vez en la tienda o nos hemos dado sonrientemente la paz en misa).

Los crímenes de hoy, a diferencia de los de hace casi cuarenta años, no nos importan en absoluto.

J. I. Carranza

Mural, 1 de febrero de 2026.

-

«Patrimonial»

De la noche a la mañana, el terreno donde había una finca de «valor patrimonial» queda momentáneamente ocupado por una montaña de escombros. Es casi imposible asegurar que hubo una demolición: tan rápida fue, tan silenciosa, tan subrepticia, que parece obra de maquinaria fantástica o de una intervención sobrenatural. Donde se alzaban las formas distintivas de la finca, su singularidad y por lo general su gracia, hay ahora solamente un repentino vacío, un cambio que ya empieza a ser ominoso debido a que no parece haber justificación válida para la destrucción. La finca sostenía buenas relaciones con el paisaje, contribuía con su presencia a las condiciones elementales de armonía que todo paisaje urbano necesita para ser, al menos, vivible, y con frecuencia también querible y aun entrañable. Era una casa, además, a partir de cuyo carácter evidente podían colegirse una historia y sus acomodos sucesivos a los inevitables cambios que trae consigo el paso del tiempo. Al principio, naturalmente, su función consistió en acoger las vidas de quienes la habitaban, e incluso ese propósito explica la configuración original que tuvieron sus espacios. Luego, esos espacios sirvieron a otros fines: donde antes se dormía o se leía o se comía o se oía música o se veía la tarde, ahora había escritorios, archiveros, divisiones provisionales que multiplicaban o reducían las superficies, luces inclementes u hostiles donde nunca antes las hubo, aguas redirigidas o clausuradas según las necesidades nuevas de los nuevos ocupantes, etcétera. Se hizo después lugar al fuego y al trajín de una cocina, o a las noches y sus caos que debería hacer caber ahí un antro (o a un almacén o a una fábrica o a cualquier uso indiscernible y cada vez más alejado de los que podrían tener esos muros y esos techos y esas ventanas y el breve jardín circundante), y así, poco a poco, las cirugías menores y mayores fueron desfigurándola y estrangulándola. Alguna vez, con suerte, alguien llegó que atinó a restituirle alguna dignidad y algún decoro. Pero acabó venciendo el abandono y llegó el día en que la casa únicamente les importó a quienes habrían de derribarla.

Lo de «patrimonial», entonces, que tienen las fincas en una ciudad como Guadalajara, sólo puede tomarse en su sentido estrictamente monetario: una finca es patrimonio por la suma en que puede venderse, y se termina vendiéndola para que desaparezca: en aquel terreno vacío que surgió de súbito inmediatamente se practicará un abismo brutal para que desde él se alce una torre, también en cuestión de instantes, pletórica asimismo de vacío. No es difícil imaginarlo: la finca fue al principio de la familia que la mandó construir; los integrantes de esa familia fueron dispersándose, luego muriéndose, y quien acabó viéndose al fin con la propiedad resolvió —se diría que inevitablemente— deshacerse de ella, vendiéndola al mejor postor antes que proponerse nada para mantenerla viva —ni siquiera rentarla, con la cantidad de problemas que ello acarrea—. La historia y los significados de la existencia de esa casa acaso sólo tuvieron valor para quienes vivieron en ella, para quienes tuvieron algo que ver con ella por cualquier razón en sus diferentes etapas. Pero no para la ciudad, que ha dejado que la tiren y que esa historia y esos significados se revuelvan con el escombro, y que ya la ha olvidado, por más que diga que la recuerde. Con recordar nada se gana, conservar cuesta y nada reditúa, a nadie le importa esa casa que tumbaron, si además ya estaba desde hace tiempo asolada por el descuido y era madriguera de malvivientes, una excrecencia indeseable.

No hay gran misterio: las casas que se derriban todos los días en Guadalajara, y que poseen relevancia arquitectónica, urbanística e histórica, caen porque a sus dueños así conviene y porque la sociedad tapatía no tiene el mínimo interés en que se mantenga en pie. No se le ocurre para qué podrían servir, como no sea para estorbar o para que sigan cayéndose y emporcando el entorno; quienes pueden sacar alguna ganancia, aprovechan en cuanto se presenta la oportunidad de vendérsela a quienes están levantando el paisaje absurdo de edificios deshabitados en las zonas que supuestamente van volviéndose así más apetecibles. ¿Lo lamentaremos, alguna vez? No parece probable: esta sociedad, olvidadiza y desaprensiva, es negligente al punto de dejar que sus destinos los conduzca una caterva de individuos ignorantes y mezquinos y codiciosos y mendaces, de manera que está coludida con la comisión de estropicios y con el deliberado y sostenido arruinamiento del pasado del que proviene.

Cerca del terreno donde hoy está la montaña de escombros, en el espacio de cuatro cuadras, hay al menos tres casas tan formidables como la que acaban de tumbar. Una es una notaría; en otra hay un café (no se ve que vaya a durar mucho). La tercera ya está sola, grafiteada y con las ventanas reventadas. Las tres debieron de ser bellísimas en su tiempo. Ya sabemos en qué orden van a ir desapareciendo. Había dos más, hasta hace poco: hoy hay un Oxxo en el lugar de una, una torre desierta en el de otra. Hay también un baldío enorme que ha permanecido ahí por años, como un elocuente emblema de la más estúpida codicia: ni levantaron nada nuevo, ni lo pueden vender, ni sirve para maldita la cosa.

J. I. Carranza

Mural, 25 de enero de 2026.

-

Pedacitos

Discretos, por no decir insignificantes —por no decir superfluos, por no decir innecesarios e inservibles—, los retoques que están haciéndose en algunos puntos de la ciudad tienen, evidentemente, fines escenográficos, pues con ellos se busca, ante todo, que esos puntos luzcan para las cámaras televisivas que transmitirán desde Guadalajara durante el Mundial. Se trata de espacios en los que se pretenderá mostrar las supuestas bellezas y alegrías de la ciudad, el imaginario optimismo que bulle entre sus habitantes, las fantasiosas pujanza y prosperidad sobre las que nos impulsamos hacia un futuro brillante y sin perder de vista nuestro pasado esplendoroso, todo escurriendo orgullo y excepcionalidad histórica. Desde la Plaza Tapatía, el Trocadero, la Plaza de la Liberación o la Minerva, los drones mostrarán al universo encuadres perfectos de la arquitectura impoluta y resplandecientemente iluminada, estallarán los cielos tapatíos con toneladas de fuegos artificiales, y los ríos de tequila y el atronar de mariachis inundarán y retumbarán en el planeta antes, durante y después (pero no mucho después) de los cuatro partidos que aquí se jugarán.

Pero son discretos esos arreglos, decíamos: se limitan a remozar un poco, limpiar, resanar; cuando mucho, se atreven a introducir algunos cambios en las dinámicas del tránsito de peatones y vehículos (nada drástico), y traen consigo ciertas mejoras que de todas formas tendrían que hacerse tarde o temprano: cambio del mobiliario urbano, instalación de luminarias, etcétera. Tal mesura se debe, probablemente, al hecho de que cuatro partidos no fueron suficiente pretexto como para proponerse ninguna obra demasiado audaz ni tremebundamente imponente, nada que en verdad dejara con la boca abierta al mundo, y es así que Guadalajara no tendrá, en realidad, ninguna huella decisiva, perdurable y significativa para su historia futura a raíz de lo que ocurrirá en junio aquí. Sí, desde luego: con su hiperbárica enjundia característica, el gobernador Lemus se regodea al anunciar lo dichosos que seremos gracias a la multiplicación de carriles en un tramo de la carretera a Chapala —incluido el camión que no pudo ser tren—, y con evidente satisfacción de sí mismo da pasitos danzarines por la peatonalización de la calle Degollado frente al teatro ídem, felicitándonos de que ya podrán correr ahí los niños sin que los atropellen. Pero, en el primer caso, esos carriles extra pronto estarán saturados por los miles de coches que vamos a meter en ellos, y así esa obra demostrará lo inútil que fue, y si la ampliación de la plaza frente al teatro es tan loable, ¿por qué no se animaron a volver peatonal todo el centro?

(Dice mucho acerca de las prioridades de nuestros gobernantes, de sus intereses inmediatos y de su desdén por las auténticas necesidades urgentes de la población, el hecho de que llevemos ya un buen rato sin que hablen de López Mateos. El asunto, que marcó en buena medida la agenda pública durante la segunda mitad de 2025, misteriosamente ha quedado silenciado o a propósito desatendido sin que parezca haber más razón que los inconvenientes que ocasionaría para la imagen de la ciudad en tiempos mundialistas. Como si por arte de magia fueran a desaparecer los problemas cotidianos que a diario sufren los cientos de miles de tapatíos obligados a usar esa vía y sus alrededores. O, más bien, como si hubiera la consigna —acaso desde Casa Jalisco— de que nadie le mueva de aquí a julio, al menos. Y lo que asombra es que también parezcan apaciguadas las voces críticas y que se deje a Lemus y a los alcaldes involucrados hacerse impunemente patos sin avanzar en ninguna solución).

Cuatro partidos chirles, entonces, no son justificación para gastar más de lo indispensable, fuera de esas obritas decorativas. Nada de qué extrañarse, en una ciudad en la que la obra pública realmente necesaria se posterga hasta que es inevitable, y entonces se hace pero sólo parcialmente y como remiendo o parche exigido por la urgencia (remember el socavón de julio de 2024, cuando el Arroyo Seco mostró no estarlo tanto, uno de muchísimos ejemplos de la ciudad que se hunde, se rompe, se cae o revienta por esa pésima costumbre que tenemos de no darle mantenimiento). Entre las inundaciones y los incendios forestales, el deplorable transporte público (por más que Lemus lo encuentre naranjamente rentable con su tarjetita famosa), el agua que llega lodosa a las casas (cuando llega), las roturas imparables de las calles con la proliferación de socavones y baches, el abandono del patrimonio arquitectónico y la erección de incesantes torres vacías, amén de la inseguridad imparable y la desatención a los más desamparados (la población impresionante de personas en situación de calle, de la que nadie quiere ocuparse), la Guadalajara por presumir en el Mundial estará sólo en esos pedacitos que medio se arreglaron, y nada más.

En todo caso, para algo servirán esos arreglos: como vi que alguien sugería en alguna red, por lo menos las facilidades peatonales en la Minerva permitirán que crucen sin tanto peligro las personas que vayan a pegar ahí las fichas de búsqueda de sus seres queridos. Pues no se olvide que en Guadalajara somos campeones en desapariciones: a ver si eso también sale en las transmisiones del Mundial.

J. I. Carranza

Mural, 18 de enero de 2026.

-

Siquiera

Por lo que parece, ya están por terminar las obras de remodelación de la Minerva. O una parte, al menos: por lo visto, con el pavimento no se metieron, o no todavía —y estaría bien que lo hicieran, pues a alguien se le ocurrió, hace tiempo, que la llamada superficie de rodamiento tuviera una especie de grabado que mal imita el adoquín, y que sólo sirve para que el paso de los vehículos sea más ruidoso de lo que debería; lo mismo hicieron en Chapultepec, hace años, volver la calle ensordecedora en nombre de puras ocurrencias—. Se ve que la intervención fue más cosmética que funcional: no cambiará mucho la dinámica que hoy tiene lugar entre vehículos y peatones, y estos últimos no saldrán ganando gran cosa, más que algún camelloncito rascuache o alguna isleta en medio de las avenidas para detenerse mientras se pone el siguiente alto. (Recordé un bonito ensayo de Valeria Luiselli, “Relingos”, que habla de esos pedazos que sobran cuando las manzanas y las calles no acaban de encajar entre sí del todo: espacios demasiado pequeños para construir algo en ellos y demasiado grandes como para incorporarlos de modo práctico al paisaje; a veces acaba poblándolos alguna obstinación de matas y aun flores, o bien se usan como basureros, y son recordatorios, en todo caso —esto no lo dice ya Luiselli—, de nuestra inveterada propensión al error y de que nunca podremos ajustar todas las junturas del deficiente universo).

Han puesto, también, en el pedazo de calle del que mana López Cotilla, unas bancas que le dan la espalda a Vallarta. Camitas para indigentes, porque quién en su sano juicio va a ir a sentarse ahí, bajo el solazo y a sólo ver pasar coches, y con riesgo de que alguno venga enloquecido, a toda velocidad, y se le estampe. Gordos bolardos a granel, también, listos para que un borrachazo los derribe. Arbolitos, luminarias. Lo esperable, supongo, cuando se trata de una obra que ni era urgente ni era indispensable, como se ve que están siéndolo todas las que se han emprendido con miras a que los visitantes no hallen la ciudad tan tirada cuando vengan al Mundial. Me asomé, en días pasados, a lo que están haciendo en el tramo de Avenida México que corre entre Chapultepec y Américas, y lo mismo: apenas un reacomodo ligero de las superficies, como cuando a uno le da una pereza inmensa desentilichar en serio y se limita a mover de lugar los mismos estorbosos trinchadores y roperos (“trinchador”, ¿quién dice “trinchador” todavía? Es una de esas palabras, me temo, cuyo uso inadvertido delata la edad y la pertenencia a un tiempo y a un mundo ya cada vez más desfigurados por el olvido. Como “pichancha” o “mechudo” o “pocillo”).

Pero la más deplorable e inútil de estas intervenciones es, pienso, la que está teniendo lugar en la Plaza Tapatía, donde van limitándose por ahora a levantar una fuente para poner en su lugar ¡otra fuente igual! O muy parecida, al menos, que es lo que se distingue desde los altos del Centro Joyero, adonde me metí el otro día con tal de chismear qué estaría ocurriendo a los pies del Rabito de Porky (“La inmolación de Quetzalcóatl”, perdón), frente a lo que fuera Salinas y Rocha. Disfrutado desde hace mucho por los chamacos vagos que corren entre los chorros o chapotean en esa larga alberca, el conjunto tampoco requería más que alguna limpieza y alguna pintadita. Porque, si lo que querían era entrar a fondo, lo que habría que hacer es tirar por completo la Plaza Tapatía, desde el Degollado hasta el Cabañas, con todos los edificios esperpénticos que ahí se alzan desde el tiempo de Flavio Romero de Velasco.

Y es que la cosa es que ese cambio de una fuente por otra está a años luz de servir para darle a la zona un mínimo no digamos de dignidad, sino de habitabilidad. San Juan de Dios y sus alrededores deben de ser uno de los espacios más inmundos de esta ciudad. Ese día que me metí al Centro Joyero, crucé a pie la Calzada desde el Parián, como hace mucho no lo hacía y como a diario lo hacen miles y miles de personas que viven o trabajan en el rumbo (o que inverosímilmente lo visitan), y el miasma que se eleva desde las profundidades infectas del río entubado casi me hizo devolver el estómago. Luego, el olor a orines que rodea la iglesia (esa delicada belleza que resiste contra la crueldad del entorno), y que se esparce a lo largo de la Plaza de los Mariachis; luego, al atravesar el tumulto de gente y puestos en la plazoleta vecina al mercado, las ratas que corren libremente entre la basura de días —y yo pensaba en los alardes que hace Verónica Delgadillo, orgullosa (con alguna razón) de lo que ha logrado con la basura de Guadalajara, pero quien seguramente no se ha asomado a ver y a oler los colmos de asquerosidad que se acumulan todos los días en San Juan de Dios y sus alrededores, justo por debajo de donde prosiguen los trabajos de la famosa fuentecita.

Tal vez no habría por qué pretender otra cosa. Los carriles pinchurrientos que le aumentaron a la carretera a Chapala, entre el Periférico y el Aeropuerto, o el cambio del piso en la Plaza de la Liberación, a lo mejor son ganancia, habida cuenta de que sólo tendremos cuatro miserables partidos y no de los más importantes —y eso si Trump no nos invade antes o si no se le antoja cancelar el Mundial o amenaza con venir a hacer redadas al Akron—. Démonos de santos.

J. I. Carranza

Mural, 7 de diciembre de 2025.