No es raro que los lectores sinceros se decepcionen al llegar a conocer en persona a sus escritores favoritos. Por ejemplo en una presentación, el caso más frecuente, cuando aquel encantamiento que se anticipaba termina canjeado en el mejor de los casos por pena ajena, cuando no por franca repulsión, algo de lastimita o sincero odio. Por tanto, tampoco es raro que, mientras no se dé el encuentro, el escritor en cuestión sea imaginado como un ser fascinante: sabio, oportuno, cordial, simpático y, si no se ha visto antes una foto suya, hasta monón. Como sus libros. La ilusión que propicia el chasco se explica, en parte, porque es natural, en un sentido meramente afectivo, identificar las virtudes de la obra con las de su hacedor: por disfrutar un libro se asume que se disfrutará de la presencia del autor —sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la lectura fue una experiencia detestable: en vez de dar por hecho que el responsable del horror vivido será aborrecible también, lo natural es juzgarlo con indulgencia o con mera indiferencia. Pero además ese presupuesto está alentado por varias nociones (o malentendidos) que dan forma a lo que Hugo Hiriart ha llamado «lo consabido literario»: que escribir es de suyo una actividad no sólo digna, sino prestigiosa; que entregarse a ella es simultáneamente privilegio y abnegación de los mejores, que incluso el peor bodrio es disculpable porque, para haber llegado a existir, no puede ser tan bodrio. De ahí que todo libro esté justificado por el solo hecho de ser eso, un libro, y que a su firmante se lo vea automáticamente con un respeto en el que a menudo germinan la admiración y hasta la veneración. Me refería al principio a los lectores sinceros, aquellos que no se han propuesto —o no todavía— convertirse en escritores: puede pensarse que, en la ínfima proporción de la sociedad mexicana que lee, la mayoría de los lectores siguen siendo sinceros mientras no les dé por escribir sus cositas y pasarse al otro bando, al de los lectores insinceros o —vamos diciéndolo como es— corrompidos por sus propias pretensiones. Aunque, vista la profusión de porquerías que atesta las mesas de novedades en las librerías (pero también la ingente proliferación de nuevos escritores que facilitan los nuevos modos de autopublicación, en papel o en línea), pronto haya únicamente escritores —o sea lectores que dejaron de ser meramente eso—, mientras exista el lector sincero continuarán prevaleciendo la comprensión del escritor como un ser extraordinario (investido de autoridad incluso en asuntos que no tendrían por qué incumbirle y, por ello, una suerte de oráculo) y la idealización del mundo en que se mueve, necesariamente superior e imponente, mítico y fascinante. De ahí lo chocante que puede resultar ir a una presentación, digamos, y constatar cómo aquel que se creía gracioso es en realidad insulso; cómo las palabras, esa misma materia con que ha hecho maravillas por escrito, sólo son tartamudeo o sandeces cuando toca que hable; cómo su lamentable presencia desdice toda figuración de nobleza que hubiera podido fraguarse respecto a él; cómo puede ser ridículo, fatuo, insignificante o inane.

Ahora bien: si yo digo que me habría gustado conocer en persona a Augusto Monterroso —jugando, para decirlo, a ser el lector sincero que ya jamás podré ser: a mí también me dio por escribir mis cositas, y cuando eso pasa ya no hay remedio—, lo hago amparándome en la certeza de que él debió de ser uno de los escritores más prevenidos ante esos malentendidos que privan en torno al oficio y los ámbitos en que se desarrolla. Es decir: como pocos en la literatura hispanoamericana, Monterroso tuvo a su favor un alto sentido de autocrítica no sólo individual, sino además gremial, que lo resguardaba de los efectos más perniciosos del prestigio y la celebridad (lo que en un medio inveteradamente provinciano, como el nuestro, son automáticamente lo mismo): el endiosamiento, pero encima la convicción de que el endiosamiento está bien fundado y es salvoconducto para todo despropósito, negligencia o exceso; la autosatisfacción en la vanidad y la consecuente incompetencia para el escepticismo; la certeza de que el edificio entero de la cultura se tambaleará si se le retira el apoyo de los propios pareceres (un escritor termina de serlo cuando acepta que su juicio, en cualquier materia, es indispensable); la atrofia de la capacidad de reírse de sí mismo. Por eso quiero creer que no habría sido decepcionante tratarlo, y lo pienso en concreto a raíz de ese libro divertidísimo que es Lo demás es silencio, una pieza que en el conjunto de su obra, tengo la impresión, ha sido vista más bien con extrañeza, antes que con la admiración con que se festejan sus miniaturas y sus fábulas —y no es inexplicable, pues, como ha señalado Hiriart, en el mismo ensayo en el que le leí eso de «lo consabido literario», Eduardo Torres (ese escritor a un tiempo tonto e inteligente, gloria de su ciudad, influyente y poderoso, venerable y temible pero también zafio y ridículo, sobre todo a ojos de su esposa) «es, de muchos modos, nuestro espejo y el de todos los que nos dedicamos a escribir»:[1]un espejo risible, sí, pero ante todo incómodo. Incomodísimo. Felizmente.

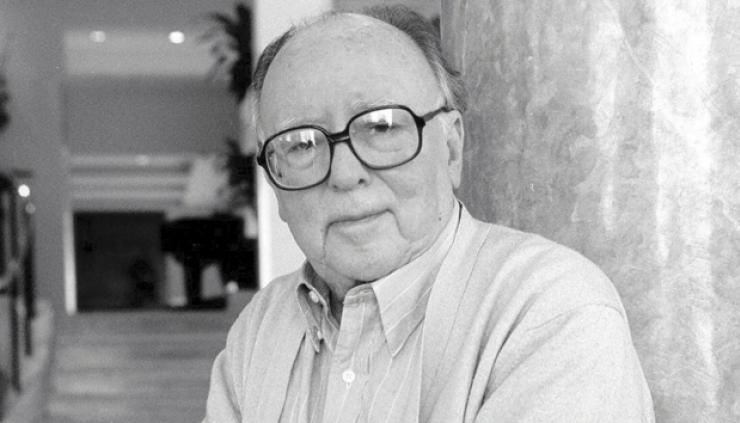

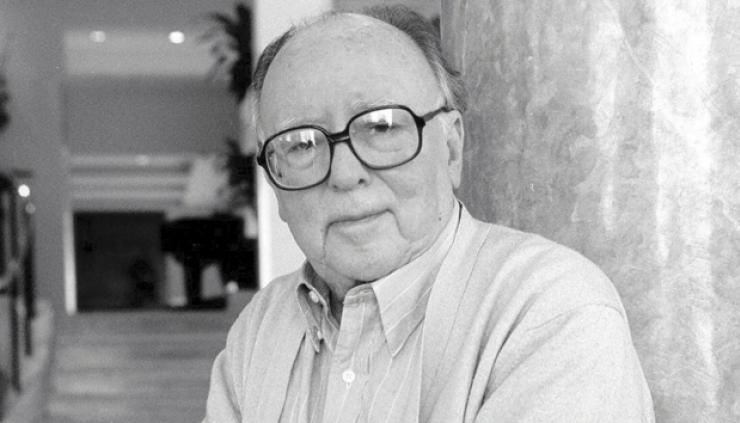

La única vez que vi a Monterroso fue en la Feria del Libro de Guadalajara de 1996, a la que asistió para recibir el entonces Premio Juan Rulfo. No lo escuché: nomás atestigüé cómo era llevado, como flotando, por la nutrida comitiva que lo paseaba por los pasillos de la feria, enfundado en un traje azul que brillaba a cada flashazo. La primera impresión que me quedó fue que era rosita: un señor ya mayor, de sonrisa azorada y cauta, con cara de quien está pendiente de que en el tumulto no vayan a sacarle la cartera, perplejo por la atención y las lisonjas que concita. No es mi intención sugerir que su tez estuviera congestionada por ninguna razón, ni atino a suponer ninguna causa para sus chapetes (bonita palabra, pero no sé si se entienda en todos lados lo que significa: mejillas coloradas, sea por la aplicación de maquillaje o por efecto de la mera irrigación sanguínea): lo que quiero decir es sólo que era rosita. Como un peluche. La segunda impresión fue que estaba completamente a disgusto en el papel de homenajeado, pero esto más bien es una conjetura: arropado por las zalamerías propias del momento, por las excesivas demostraciones de esa afectuosidad con que se satura la atmósfera de todo homenaje, a fin de que su recipiendario se sienta no sólo honrado, sino además —y sobre todo— querido, me parecía detectar en su mirada un poco de hartazgo y otro tanto de sorna. Es lo que quiero creer, desde luego, porque lo que no recuerdo es haber reconocido, en su tránsito por esa sobreexposición a que lo sometían, las afectaciones o el regodeo que tan bien habría sabido desplegar Eduardo Torres si el premio se lo hubieran dado a él. ¿Monterroso merecía esos honores? Sin duda. ¿Creyó que se los merecía? Es posible, y no hay razón para reprochárselo. Pero, a diferencia de tantísimos otros —Torres por delante—, lo más seguro es que en su ánimo y en su comprensión de la circunstancia imperara esa actitud autocrítica que le habrá servido, también seguramente, para sobrellevar el agobio con la resignación que da entender que nada es para tanto. Como ha señalado Guillermo Sheridan,[2]la principal materia prima de la obra monterrosiana es la estupidez, y pocos yacimientos tan ricos como las ocasiones más señaladas de la vida literaria.

Lo demás es silencio sigue, en varios aspectos, el modelo de las Crónicas de H. Bustos Domecq, esa zona que se reservaron Borges y Bioy Casares para darle vuelo a algunas de sus imaginaciones más descabelladas, pero también más malévolas y, por ende, hilarantes. Desde el título, que al atribuirse erráticamente en el epígrafe resume la petulancia ignorante de Eduardo Torres, lo que rige la fabricación del personaje son unas irreprimibles ganas de joderlo, de exponer simultáneamente las enseñas de su gloria y las evidencias de lo infundada que está. Es lo que hacía precisamente aquel par, cuando se encerraban a tramar las historias de personajes que hallaban cautivadores por desorbitados, repelentes, deliberadamente extravagantes o rematadamente imbéciles (la leyenda cuenta que Silvina Ocampo tenía que ir a callarlos cuando pasaban horas escribiendo a risotadas): tomar por hazañas las burradas y ponderarlas con afinada circunspección que llega a la celebración contenidamente exaltada. Como con Eduardo Torres, los «genios» que descubren inusitadas posibilidades y se abocan a ellas para deslumbramiento general son denunciados en su tontería mediante el recurso de exhibir sus desfiguros sin ningún reproche; al contrario: comprendiéndolos y contemplándolos con reverencia, lo mismo que los habitantes de San Blas, S. B., se acercan al prohombre para rendirle pleitesía y requerirlo en la misión que él, desde luego, desdeña con soberbia modestia: buscan que acepte ser candidato a la gubernatura (¿quién mejor que él?), pero Torres sabe, y se lo hace saber a sus prosélitos, que su destino no puede distraerse en esas fruslerías (¿o secretamente se reconoce inepto?): «Permítanme, pues, se lo suplico, no cruzar este Rubicón reservado históricamente a los Julios, y volver a mi retiro de siglos, desde el cual, lejos del mundanal aplauso, podré servir mejor a mis felices conciudadanos, y vencer en mí mismo lo que todo clásico sabe que es lo más difícil de vencer en cualquier lid: la ambición y los halagos de la cosa pública».[3]Cuanto llegamos a conocer sobre el trabajo de Torres, incluidas las magníficas muestras que pueblan las partes segunda y tercera del libro, «Selectas de Eduardo Torres» —un compendio de barbaridades que serían conmovedoras en su ingenuidad si no las insuflara la jactancia desmedida de su autor— y «Aforismos, dichos, etc.» —auténticas gemas del yerro que atina y de la puntería que nunca da en el blanco, muchas de ellas cosechadas en la cantina, que es donde parece que Torres solía brillar más—, cuanto dejan ver quienes contribuyen a su elogio, es evidencia de que el sabio y denodado erudito es en realidad un papanatas que se las arregla con un puñado de lugares comunes y baraja con deleite los supuestos y equívocos que le bastan para adornarse (aunque esté impedido para identificarlos como tales, da por hecho que aquellos a quienes cautiva está más impedidos aún), una mente baldía de originalidad e ingenio, un distraído haragán que no trabaja en otra cosa que en el engrandecimiento de su presunción.

No obstante, por si no quedara claro, están los testimonios desternillantes de su hermano y de su esposa. El primero, que lo presenta como alguien que «siempre ha sido fiel a su fidelidad a sí mismo», antes que abundar sobre los frutos que el semblanteado ha dado tras una vida de mamar la «cultura clásica», prefiere extenderse en las posibles causas de la enuresis que lo aquejó al final de la infancia: «La etapa infantil», recuerda Luis Jerónimo Torres al trazar ese retrato, exigido por la grandeza de Eduardo pero facilitado por el resentimiento, «se cierra con cierta curiosa y repentina regresión a la falta de control de esfínteres, atribuida entonces por miembros de la familia a las siguientes causas: a) falta de carácter; b) capricho; c) afán de molestar; d) sobra de carácter; e) frío; f) afán de llamar la atención; g) herencia paterna; h) herencia materna; i) falta de afecto; j) imitación de otros niños; k) mimo excesivo; l) calor sofocante; m) razones desconocidas; n) exceso de bebidas refrescantes, en su caso; o) exceso de comidas irritantes, en su caso; p) temores nocturnos; q) insomnio; r) sentimiento de abandono; s) fatiga; t) agresión; u) rencor contenido; v) simple deseo; w) alergia al ambiente; x) nueva etapa anal; y) fantasía; z) todas estas causas juntas».[4]Doña Carmela, por su parte, rinde el pormenorizado recuento de la vida doméstica como una declaración aparentemente inocente que por momentos adquiere visos de desahogo y hasta de desquite: su «Lalo», el gran hombre al que se le supone (sobre todo porque él se encarga de que así sea) una existencia libresca consagrada al estudio y a la creación, en realidad es un impostor supremo, el primer encandilado por su propio brillo: «En los primeros años yo me entrometía mucho y delante de todos le decía que se dejara de cosas, que él tampoco había leído esa novela o libro, pero entonces Eduardo soltaba una carcajada como dando a entender a las visitas que yo era una bromista de marca».[5]Y aunque en su turno Luciano Zamora, el criado o secretario al que Torres prefiere llamar valet, se desentiende pronto del exordio de su patrón para mejor referir su propia vida amorosa, deja entrever el juego de simulaciones en que ambos están metidos, y que constituye la naturaleza de todo trato que sostiene Torres con la sociedad samblasense, con su círculo íntimo y consigo mismo: «…él como que notará algo raro y mirándome enojado me dirá qué te pasa muchacho cabrón, apuesto a que ya te estuviste masturbando, te vas a volver loco, y yo en lugar de decirle que sí (ya que también él tendrá razón), inventaré que estuve estudiando civismo, los símbolos patrios, o los límites de San Blas, y él hará como que se deja engañar, y cuando se marche me volverá a encerrar entre sus libros, pues insiste en que yo soy su valet-secretario y no su criado».[6]

Del título a la cuarta de forros firmada por un «Lic. Efrén Figueredo», Lo demás es silencio aprovecha con deleite las posibilidades del malentendido que tan bien supieron usufructuar Borges y Bioy Casares en las Crónicas, haciendo que los personajes interfirieran en la composición del libro de tal manera que nunca terminan por quedar claras (y al mismo tiempo son evidentes) las intenciones de cada quien. ¿Quienes encomian a Eduardo Torres lo ven en realidad en la cumbre en que se ve él mismo, o buscan hacerlo bajar de ahí con insinuaciones no siempre demasiado veladas? Por ejemplo en el problema que supone la autoría de la agria reconvención que un tal «Alirio Gutiérrez» hace al soneto «El burro de San Blas (Pero siempre hay alguien más)», cuya autoría también es un problema que dicha reconvención pone de relieve: ¿el soneto lo escribió Torres, le fue atribuido por un rival, su anónimo censor —que metió su crítica en el libro cuando éste ya estaba por imprimirse— es él mismo, y, al serlo, desmiente la posibilidad de que él haya escrito esos versos que terminan por denigrar a todos sus lectores? Es una confusión inagotable, digna de Gervasio Montenegro, aquel intruso que sabía colarse por las notas a pie de página en las imaginaciones de Bustos Domecq. Y seguramente Monterroso —a quien hemos de aceptar que corresponde toda la responsabilidad del enredo— también urdía estos laberintos muerto de risa. (Como observó Álvaro Uribe en el ensayo «Las lecciones de Monterroso», éste tuvo la perspicacia para dar vida a Eduardo Torres mediante la publicación de entregas suyas en revistas y suplementos de los años cincuenta en México: se trata, dice Uribe, del «milagro dual de introducir primero un personaje ficticio en la vida pública verdadera y rescatarlo después en un volumen con aspecto no tanto de ficción narrativa como de fragmentario estudio biográfico»[7]).

A la vista de este manual para identificar los disparates a que conduce la asunción automática de la vida literaria como algo de suyo respetabilísimo, sospecho —aunque no me extraña tanto— que hay una cierta reticencia a considerar cabalmente a su autor como un humorista antes que otra cosa. En el libro Con Augusto Monterroso en la selva literaria, que, como podrá verse, acabo de soplarme para escribir esto, me parece que no se lo llama así ni una sola vez. Uribe, en el ensayo citado, repara en que su primer libro, Obras completas (y otros cuentos), «le granjeó de inmediato una indeleble fama de humorista», pero enseguida procede a asentar que ese volumen «trasciende con mucho el ejercicio ostentoso del humor», y más adelante parece deplorar la «tenaz reputación de escritor satírico»[8]que se afirmó con La oveja negra y demás fábulas. ¿Se teme que ese término mengüe su valía? Tal vez él mismo desalentaba a quienes hubieran pensado en tomarlo por tal: en la entrevista que sostiene con Ana María Jaramillo se muestra un poco fastidiado de que se insista en los aspectos irónicos de su obra, y dice de la ironía —que ha llegado a considerar «un virus de la comunicación»— que «con su mal uso se puede llegar a perder un verdadero contacto con los demás, quienes en un momento dado ya no sabrán si les estás diciendo lo que verdaderamente piensas o tomándoles el pelo».[9] (Además deja la impresión de que era un hombre de pocas pulgas, por lo menos con quienes se acercaban a hacerle preguntas: esta entrevista y la que sigue en el libro, de Mempo Giardinelli, comienzan acusándolo de que no le gustan las entrevistas). No sé: lo que sigo sospechando es que nunca terminaremos de salir de San Blas. Y así como creo que habría sido grato conocer a Monterroso, aun a pesar de sus impaciencias, imagino que a Eduardo Torres habría sido insoportable tratarlo —como no fuera para hacer lo que su inventor, es decir, constatar los extremos grotescos a que podía llegar la desmedida importancia que se daba a sí mismo. Como pasa con tantísimos otros.

Nota bene:

El ejemplar que tengo de Lo demás es silencio, debo reconocer, viene rotulado en la portadilla con el nombre de mi amigo David Izazaga, quien también estampó ahí la fecha «Enero 91», que ignoro si será de cuando lo compró o de cuando lo leyó. Más de veinte años habré pasado creyendo que el libro era mío, pero —acabo de percatarme— resulta que no: se lo robé a Izazaga. Sólo pienso reconocerlo si él llega a leer esto y viene a reclamarme.

(Publicado originalmente en la revista Tierra Adentro).

[1]«La ballena literaria de Augusto Monterroso», en Con Augusto Monterroso en la selva literaria. Ediciones del Ermitaño / Universidad Veracruzana, México, 2000, p. 228.

[2]«Miel de tigre», recogido también en Con Augusto Monterroso en la selva literaria, p. 210.

[3]Lo demás es silencio, de Augusto Monterroso. Segunda edición en Biblioteca Breve, Seix Barral, México, 1982, p. 18.

[4]Ídem, pp. 26-27.

[5]Ídem, p. 66.

[6]Ídem, pp. 32-33.

[7]En La parte ideal. UNAM / DGE Equilibrista, México, 2006, p. 91.

[8]Ídem, p. 88-89.

[9]«Veneros de la memoria», en Con Augusto Monterroso en la selva literaria, p. 142.